宿輪純一

最終回

黒田日銀総裁は最近、国内に対しては一応、現在の政策を継続するとした。そもそも中央銀行の“本当”の仕事は「上げられるときに金利を上げる」こと。景気は“波”なので、悪くなった時に金利を下げられる余地を作っておくことである。

第81回

米トランプ大統領は、相変わらず“トランプらしい”政治を行っている。お父様がドイツ人1世のトランプの強引な政策に、鉄血宰相ビスマルクの力強さがだぶるのは私だけだろうか。彼が次にやろうとしているのは、米国の原油の“産出”と“輸出”の増加による国力アップだ。ビスマルクに倣えば、“石”血政策ともいえるものである。以下にその6つのポイントを整理してみよう。

第80回

「変動率」という言葉が株式市場をにぎわせている。英語ではVolatility(ボラティリティ)という。ざっくり言うと、(相場で言えば)どっちに行くか分からないが、何かが起こりそうだ(大きく動きそうだ)ということを示す指数、言い換えれば「市場の不安」を表す指数である。

第79回

大手仮想通貨取引所のコインチェックのシステムがハッキングされ、顧客から預かっていた約580憶円相当の仮想通貨NEMすべてが流出する事件が発生。金融庁は立入検査に入った。これは異例の事態だ。そもそも立入検査は大変厳しいもので、社内の書面・ソフトのすべてをチェックする。今後も事態は日々、予断を許さない。

第78回

金融緩和政策の行きつく先として、日本銀行は非伝統的金融政策として未曽有のエリアに踏み込み、量的金融緩和、そしてマイナス金利まで導入した。経済原理的には、おカネの量を増やし金利を下げて行けば、景気も良くなりインフレにもなるというのが教科書に書いていることだ。ここで、筆者が経済学者として気になった点が二つあった。

第77回

2018年の世界経済は当面、世界同時好況が続き概ね好調に推移するものと考える。日本企業・経済もその恩恵にあやかれるだろう。しかし、経済と金融市場の反転、そして、そのスイッチを入れる懸念材料もあり、十分な注意が必要である。

第76回

銀聯カードをご存じだろうか。銀聯とは日本語でいえば、銀行協会の意味にあたる。中国人が持っている銀行カードで、なんと約60億枚も発行されている。

第75回

11月10日に金融庁から「金融行政方針」が提示された。これはいわゆる森金融庁長官の行政方針「森ドクトリン」の集大成ともいえるものだ。そして、この方針をじっくり読んで、最近の銀行経営の動きを分析すると、まさに総選挙で大勝した安倍首相の経済政策・アベノミクスにおける、本格的な日本経済改革のスタートであるとわかる。

第74回

金融庁の銀行監督の方針(いわゆる「森ドクトリン」)にもあるように、地方銀行の改革が待ったなしだ。まもなく新しい「金融行政方針」も発表される。その流れを勘案し、筆者が現在(第二地銀を含め)106ある地方銀行の企画担当者だったら、こういう次期の中期経営計画を立てるだろうなという案を、27年間銀行に勤務し、企画部にも勤務してきた経験も踏まえて、あくまで勝手にではあるが書いてみたい。

第73回

最近の金融市場における最大の注目点は、米国の中央銀行FRBの次期議長と副議長の布陣だ。現在の第15代議長ジャネット・イエレン(71歳)の任期が来年2月3日に切れる。副議長はフィッシャーが退任して以来空席になっている。しかも、手続きの関係もあり、10月末までに後任候補を選ぶ必要がある。

第72回

希望の党は、今回の選挙で「実感の伴う景気回復まで消費増税は凍結し、その財源として内部留保に課税する」という公約を挙げている。この点について、メガバンクで一時期法人を担当し、出資案件等にも対応してきた筆者の個人的な経験も踏まえて考えてみたい。

第71回

金融市場にはいろいろな定説(諺)がある。80年代には「有事のドル買い」だったのがいつの間にか「低リスク通貨の円」と言われ、最近ではさらに、リスクが高まってきてもそれほど円高に行かなくなってきた。円の性質が“変貌”してきているのである。

第70回

ECB(欧州中央銀行)のドラギ総裁は来年2月に任期を迎える。次期、第4代総裁はゲルマン系のドイツ連邦銀行(中央銀行)のバイトマン総裁が就任する可能性が高くなってきた。様々な筋から情報が入りその流れが見えてきた中で、ドラギは引き継ぎに入ったためか、ドイツ的な「量的緩和からの脱却」(インフレ抑制重視)の発言が増えてきている。

第69回

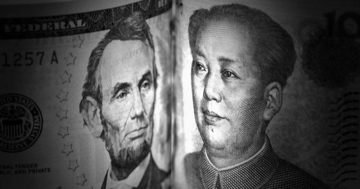

今月18日に共産党大会を控えた中国は、対外政策にも安定を追求していた。米中首脳会談は曖昧な譲歩で無難にこなし、北朝鮮問題では最近は微妙な情勢とはいえ、アメリカと協力する姿勢を示した。一方、経済面では米国との関係はより太いものになっている。

第68回

この9月は経済・金融危機が発生する可能性がある。今年の世界経済は米国と中国が牽引してきたといっても過言ではないが、その2つの国の経済の転換点になりそうなのが9月なのである。

第67回

ビットコインをはじめとする仮想通貨に関わる騒動や事件がいくつか発生し、いままで煽り気味だった方々や紙誌も逆に厳しい論調に変化してきている。今後の方向について考えてみたい。

第66回

金融政策を司る中央銀行は基本的に常に「正常化」したいという強い意思を持っている。それは、経済(景気)は波であり、再度、経済が悪化した時に、金利を下げて刺激できる余地をつくらなければならないからだ。

第65回

インドのモディ首相が通貨改革を進めている。昨年11月に500ルピー札と1000ルピー札を廃止、新たに2000ルピー札を発行した。一時的に消費が減り経済は低迷したが、紙幣の交換も順調に進み、4月にはインドの株価指数SENSEXが最高値を更新。モディ首相の経済革命は成功したといっていい。

第64回

日本銀行の量的・質的金融緩和政策によって、金融資産の大量購入が続いている。注目を集めやすい株式・国債のみならず社債もその対象となっており、日銀が大量に購入するため中央銀行が市場を支配し、機能不全になるといった異常事態が続いている。

第63回

中国の経済は“一見”好調そうに見える。しかし、それは5年に一度、この9月に開催される共産党大会のために、いわば人為的に安定させているのだ。