田中泰輔

目先1ドル100円、来年90円台PPPは中短期の尺度にあらず

円高はどこまでいくか。昨今日本の企業や投資家から切実にこの直接的な質問が多い。その中でPPP(購買力平価)を引き合いに「100円あたりが落ち着きどころか」という問いがまた多い。実は、PPPは中短期相場を論じるにはなじまない。

流れ変えた1ドル=107円割れ1、2ヵ月は100~105円

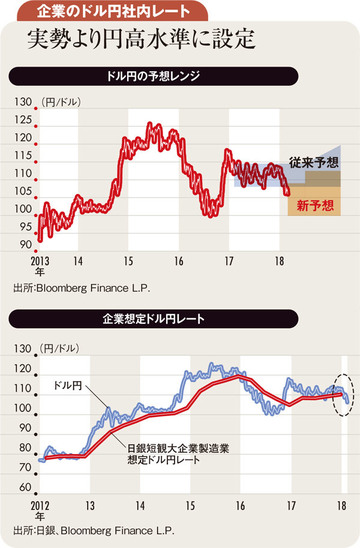

円安継続の鍵は1ドル=107円台確保と1ヵ月前に本欄で書いた。2月中旬に107円を割り込んだ時点で、ドル円の今年の予想を見直した。今後1、2ヵ月は105~100円に陥る可能性が高い。

適温相場があちこち軋む18年 1ドル107円確保が円安の鍵

年明けから適温相場が軋んでいる。昨年中は、米欧景気が堅調な一方、低インフレのまま、低金利(債券高)と株高が続いた。米国以外の景況改善でその通貨が上昇する分ドル安となり、ドル建て取引の商品相場が底堅くなった。

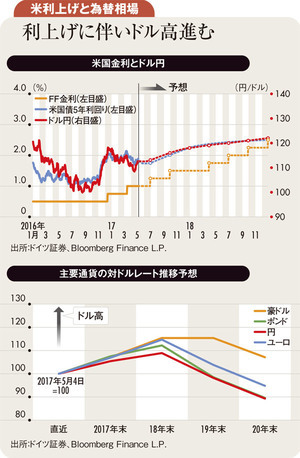

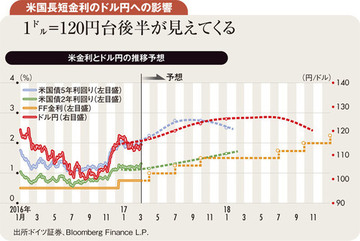

18年は「ユーロ>ドル>円」 1ドル120円で1ユーロ150円超も

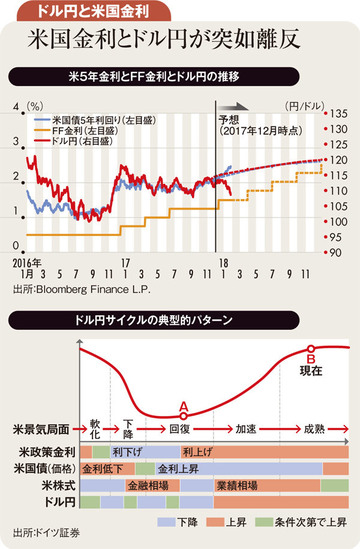

ここ数年、ドル円相場の方向性を読む最良の指針は米国経済の堅調さと案内している。2012~15年には米景気好調に日本銀行の異次元緩和が便乗する形で、ドル円は75~80円の水準から125円まで上昇した。

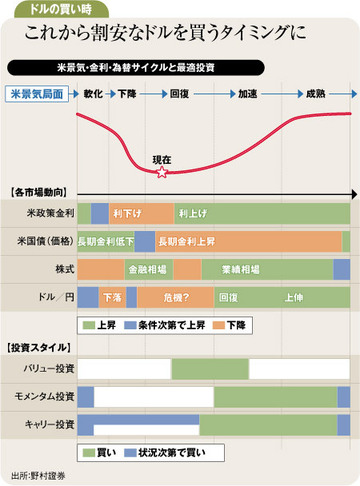

来年1ドル120円への流れ続く 小反落局面での買いが有効

今局面のドル円相場を読む鍵は、米景気の堅調さにある。2016年に米景気が減速したとき、日本銀行がマイナス金利導入という円安策を取ったが、ドル円は120円から100円割れへ急落した。このとき、円高の原因を日本の経常黒字拡大とする向きもあったが、その後黒字が拡大しても、トランプ政策で米景気が底堅さを保つとの期待で110円台に戻った。

来年のドル円相場は115~120円の上値を繰り返し突っ掛ける展開を予想する。今年はこれまで110円前後のレンジを上抜けできず、上方へと動き始める場面を辛抱強く待つことが多かった。この忍耐が報われる条件がそろったのはここ1、2カ月だ。米国・世界の景況改善を背景にリスクオン環境下の円安機運が次第に強まった。

北朝鮮問題がきなくささを増している。有事の通貨の反応を、2001年9月11日の米同時多発テロ事件後の事例で考えよう。このとき、倒壊したビルには多くの金融機関があり、さまざまな金融・証券取引がまひした。

世界経済のバランスが微妙に変化しつつある。米国では、トランプ政策のリフレ期待が減退し、個々の景気指標が予想外に軟調続きで、市場の利上げ期待も今年12月が50%以下、来年もほぼ1回へと後退した。しかし、米経済見通しの下方修正分を欧州や中国の上方修正分が埋め合わせ、世界全体の展望はいくらか上向いた。

米政策期待後退も世界経済改善 膠着相場の後1ドル115円超へ

市場は変動シグナルが引き続きまちまちで手詰まり感が強い。世界の成長見通しはまずまずで、株式市場も堅調である。一方、インフレ率は低下し、原油価格は下落気味である。これを景気の先行きを楽観できない兆候とする指摘も散見される。ドル円は、景気が良好で株価が堅調という控えめなリスクオン環境で、110円付近で底堅さを増しつつも一進一退だ。

今年後半1ドル=115円超へ 米「名目」中長期金利が指針

ドル円相場は5月後半以降、どの材料も決め手を欠き、110円近くで一進一退を続けた。ただし、米国の景気堅調を背景にした金利上昇がドル円の方向を決めるとの基本観は変わらない。米景気が今後どう浮揚し得るかは、減税など財政刺激策の規模とタイミング次第。トランプ政権発足以来の議会との関係を見る限り、政策発動が公約通り一気に進む目はほぼ消えた。

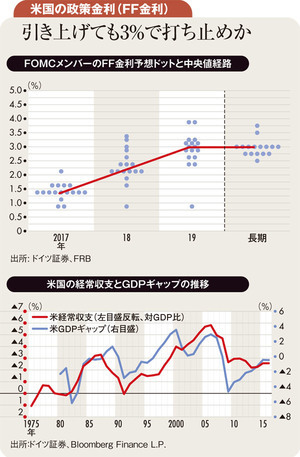

米景気拡大は来年以降も継続 ドル円ピークは18年末122円

米経済の堅調を背景にFRB(米連邦準備制度理事会)が段階的に利上げする過程は、ドル高・円安基調を伴いやすい。ただし、米景気は既に2016年中にピーク感がにじみ出ていた。さらに浮揚できるかはトランプ政権の財政政策次第だ。

ドル円は110円付近で膠着 年内120円目指す下地不変

ドル円相場は、予想より早まった3月米利上げ後も、110円近くへ重くだれている。利上げ前に115円台に上昇したが、膨らんだ買い持ちポジションが売り戻された。この「織り込み済み」現象に加え、トランプ米大統領がオバマケア改革法案を議会との調整難航で取り下げざるを得なくなったことが追い打ちをかけた。大統領の他の政策の実現性への疑念が再燃し、ポジション整理に弾みがついた。

ドル円相場は、米大統領選挙後から2カ月急騰し、次の2カ月は1ドル=110円台前半で膠着した。しかしこの調整地合いもそろそろ終わるとみる。米大統領は、2月28日の議会演説で、中間層優遇税制、法人税減税、国境税調整、インフラ投資などについて具体的な言及をしなかった。

第44回

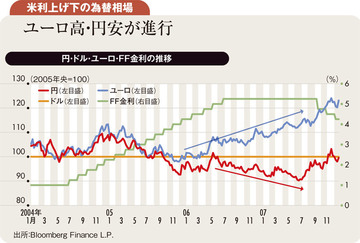

10月の市場はやや明るさを取り戻した。ユーロ圏では、ECBが南欧国債の無制限買い入れの意向を表明し、市場の底割れリスクが後退した。中国は直近のGDP成長率が8%を割り込んだが、これを底とする見方が少なくない。米経済は、雇用はいま一つながら、住宅や小売りに明るい変化が見られる。

第37回

2012年、世界経済はこの難局をかろうじて乗り切ると信じよう。最近の米国経済の指標改善は心強い兆候だ。当社は12年の米経済成長率を2.5%、13年も良好さを持続すると見ている。

第36回

ここ数ヵ月、ドル安、ユーロ安、円高の背景として米経済の低迷、ギリシャ危機、米欧政策の手詰まりに関連するイベントニュースが錯綜した。しかし、それらを真に受けても相場には乗れない。当欄では前回もこの点を指摘し、金利シグナルを軸に据えて相場の動きを整理する視座をご案内した。

第35回

昨今の世界経済の先行き不安も半分は2009年から想定された道筋だ。日本人なら金融危機後の欧米のバランスシート調整にはそうとう時間がかかると実感的に理解できるだろう。

第158回

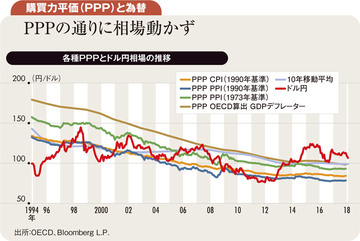

長期の為替は購買力平価で予測するとか、その購買力平価から見て対外投資は妙味がない、とする「専門家」の解説には面食らう。購買力平価は財の価格が各国で同じになるよう裁定が働いて為替レートが決まるという考え方だ。

第34回

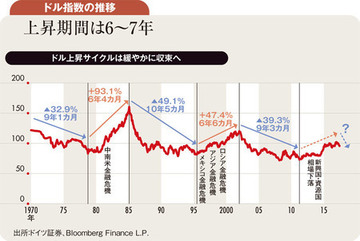

ドル円相場は米景気サイクルに沿った変動が今も美しい。ドルは経常赤字を計上する世界最大の借金国通貨、円は経常黒字を海外に貸す債権国通貨。債務国通貨ドルが債権国通貨円より持続的に強いのは、米国へ日本など債権国マネーの流入が円滑に進む局面だ。

第146回

東日本大震災によって日本経済は下振れ、サプライチェーンへの打撃による供給制約で輸出が減る公算だ。日本銀行は強く長く金融緩和を進め、拡大必至の財政赤字には懸念が強まろう。一見すると円安で当然と思うだろう。