越後氏は、伊藤忠の総合商社化を図った「中興の祖」と呼ばれるが、それでも重厚長大メーカーや電力会社を顧客に抱える財閥系商社には太刀打ちできなかった。だから「財閥系商社とは違う生活消費関連で勝負をしよう」とした歴史を、岡藤氏は振り返る。

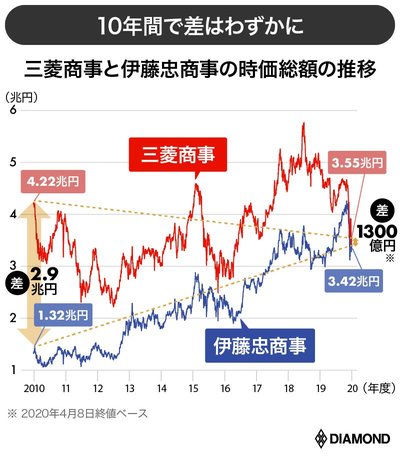

こんな昔話を岡藤氏がわざわざ持ち出したのは、トップの財閥系商社、三菱商事の遠かった背中に、ようやく手の届くところまで来たという自負があるからだろう。

5月8日、総合商社の2019年度決算が出そろった。三菱商事の連結純利益5354億円に対し、伊藤忠は5013億円。「業界2強」はほぼ肩を並べ、20年度もトップ争いを続けることになる。

「V字回復困難」「需要が蒸発」

商社トップからコロナ悲観の声続々

そんな業界内の序列はさておき、そもそも総合商社のビジネス自体が、旧来型モデルとなりつつあるのではないか、という指摘もある。この点については岡藤氏も「商社に共通する一番の問題は、(売り手優先の)『プロダクトアウト』の発想から抜けられないこと」と認め、改革の必要性を強調する。

株式市場では、商社のPBR(株価純資産倍率)は解散価値に相当する1倍を概ね下回り、商社株は成長を期待されない銘柄に成り下がっている。「資源バブルで偶然得た利益を使って非資源の資産を積み増してきた中途半端な投資会社」。株式市場ではそう見られていると、みずほ証券シニアアナリストの楠木秀憲氏は指摘する。

コングロマリット企業の総合商社は「会社の中に別の会社がある」と言われるほど、縦割り文化が根強い。ビジネスモデルだけでなく、年功序列が色濃く残り、最初の配属先で将来の出世がほぼ決まる。

そんな旧来型組織に嫌気がさし、近年は入社数年内に希望退社する若手が増えている。財閥系商社を辞めた30代の男性は「海外出張の行程作成など内向きの仕事が異常に多く、肝心の経営を回すノウハウが欠如していると感じた」と話す。

年功序列や縦割り慣行など旧来型の組織を抜本的に変えなければ、若手の流出を食い止めることはできない。それは長期的に見れば、新たな発想や活力が失われていくことになる。

そして今、商社が直面する最大の危機が、新型コロナウイルスの感染拡大だ。19年度決算は資源ビジネスなどで減損損失を余儀なくされ、20年度も軒並み大苦戦の見通しだ。