環境変化のスピードに対応する

タレントマネジメントが不可欠に

日本企業と世界の先進企業との違いを受けて、日本企業が変革を実現していくためには何が必要ですか。

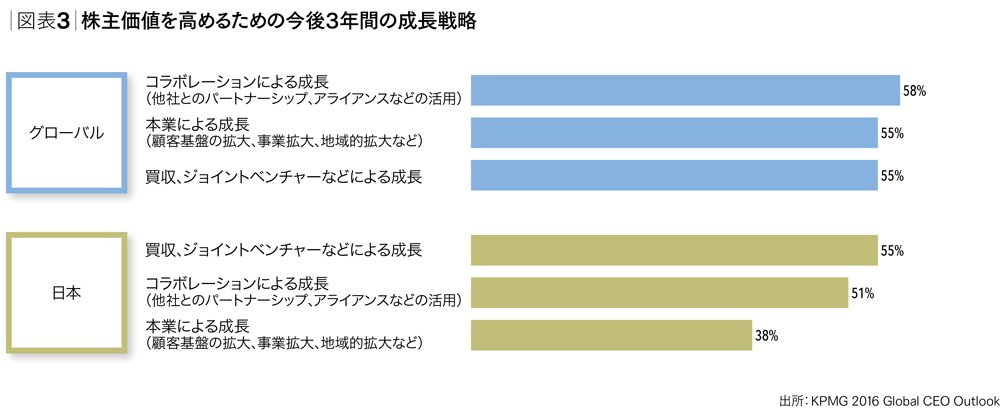

高橋 先の見えにくい経済環境の中で日本企業がグローバル競争を勝ち抜くには、目の前の事象だけをとらえるのではなく、俯瞰的に環境変化をとらえ、それに応じていままで以上に大胆に企業を変革させていく必要があります。変革の必要性は、日本企業の多くの経営者が認識されているものと思われます。繰り返しになりますが、日本企業がより大胆に変革するためには、何を変革するかではなく、まず自社の中で変えてはいけないもの、つまりコアコンピタンスを見極めることが重要だと思います。変革とはいえ、何でもかんでも変えればよいというわけではありません。企業価値の源泉は何かを見極めたうえで、果敢に変革に挑んでいく姿勢が必要です(図表3)。

酒井 日本では欧米に比べ、経営者OBが相談役や顧問などとして企業内に留まるケースが多く見られます。たしかにOBの知見は貴重ですが、時として現役経営者の創造的破壊に向けての意思決定を妨げる要因にもなりえます。改善はできるのに、なぜ創造的破壊ができないのか。すぐそばにいる経営者OBの功績を否定することになりかねないからです。経営者に対する報酬なども含めて、経営体制のあり方についても変革が必要になっているのかもしれません。

先ほども申し上げたように、変革は必ずしも成功するとは限りません。失敗した時は、潔く会社を去ることも必要でしょうが、その場合でも、変革に挑んだ経営者を過度に責めるだけでなく、その再起と次のチャレンジを認めるような社会的コンセンサスが必要だと思います。

高橋 変革を進めるうえで重要なもう一つの視点は、グローバル化への対応です。日本企業の海外投資は活発化しており、大型のM&Aも増えてきました。ただ、気をつけなくてはならないのは、買収先の経営を「現地に任せる」という姿勢です。グローバルスタンダードでそれはありえないことです。現地従業員を積極的に登用して、彼らの能力を最大限に引き出すことはもちろん大事ですが、グローバル本社がきちんとグリップを握る領域をはっきりとさせたうえで、それ以外については現地に任せるという方針を徹底しないと、グループとしてのシナジーも総合力も発揮できませんし、不正行為などのリスクを高めることになります。

酒井 海外では、現地企業とのハードなネゴシエーションや、現地従業員との緊密なコミュニケーションを求められる場面がしばしばあります。侃々諤々(かんかんがくがく)の議論ができるくらいの英語力は必須です。

高橋 理想的には、日本にいても、日常業務で異文化体験ができるといいですね。たとえば、部署内の3割は日本語を話さない外国人がいるといった環境をつくるのです。海外のKPMGでは、グローバル企業にアドバイザリーサービスを提供する場合、ベストな知識と経験を有するさまざまな国籍のプロフェッショナルの混成チームを編成することが多く、クライアントもそれを当たり前のように受け止めています。

変革のための重要な視点の3つ目がタレントマネジメントです。従来は環境変化のスピードがそれほど速くありませんでしたので、時間をかけて人材を育成することが可能でしたが、今後は、事業変革などに応じて必要となる人材像を明確にし、タイムリーに育成、採用、配置転換などを行っていくことが重要です。ダイバーシティや働き方改革により多様な人材を活用することも必要でしょう。

酒井 人事制度がグローバル化に対応できていないことも課題です。海外の買収先企業にどれだけ有能な人材がいても、日本の本社での評価制度・報酬体系を当てはめようとします。それではいい人材は残らないし、新たに獲得することもできません。多様性を認め、国や地域ごとで異なる待遇、評価をするような仕組みが必要です。

IoT(モノのインターネット)や人工知能といった新しいテクノロジーが競争環境に影響を与えつつありますが、このような潮流にはどう対応していけばいいのでしょうか。

酒井 従来の日本企業は自前主義、クローズドイノベーションを得意としてきました。環境変化がそれほど速くなかった時代は、それが独自の技術やノウハウを生み出し、強みとなっていました。しかし、環境変化や技術革新が急速に進む中、自前主義だけでは時代の流れに乗り遅れます。従来のクローズドイノベーションからオープンイノベーションへの改革が必要です。そのためには、オープンなマインドもさることながら、リスクテイクの姿勢がいっそう求められます。オープンにすることで技術や知財が外部に流出することを恐れすぎる傾向がありますが、それではイノベーションは進みません。リスクよりもオープンにすることで得られるリターンにもっと目を向けるべきです。

●企画・制作|ダイヤモンド クォータリー編集部