「2025年の崖」を前に

乗り越えるべき3つの課題

丸田さんに伺います。三井物産の取り組みは先進的であり、これが日本の平均値とは思えません。日本企業の経理財務部門におけるDXは、実際にはどこまで進んでいますか。

あずさ監査法人 Digital Innovation部 部長/パートナー 丸田健太郎KENTARO MARUTA1996年、あずさ監査法人(旧センチュリー監査法人)入所後、幅広い業種のグローバル企業および政府関係機関の監査業務、アドバイザリー業務に従事。2003年から3年間の米国KPMGコロンバス事務所赴任中には、米国SOX法適用初年度の米国上場企業の監査業務を含むエンゲージメント、コーディネーション業務に携わる。2019年よりDigital Innovation部の部長に就任し、AI、RPAなどのテクノロジーを用いた監査のデジタル・トランスフォーメーションを推進するとともに、KPMGジャパンのデジタル化に取り組んでいる。

あずさ監査法人 Digital Innovation部 部長/パートナー 丸田健太郎KENTARO MARUTA1996年、あずさ監査法人(旧センチュリー監査法人)入所後、幅広い業種のグローバル企業および政府関係機関の監査業務、アドバイザリー業務に従事。2003年から3年間の米国KPMGコロンバス事務所赴任中には、米国SOX法適用初年度の米国上場企業の監査業務を含むエンゲージメント、コーディネーション業務に携わる。2019年よりDigital Innovation部の部長に就任し、AI、RPAなどのテクノロジーを用いた監査のデジタル・トランスフォーメーションを推進するとともに、KPMGジャパンのデジタル化に取り組んでいる。

丸田:DXが進まなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるとして、経済産業省が警鐘を鳴らしたのは2018年のことです。この「2025年の崖」をめぐる状況は、残念ながらいまも大きくは変わっていません。緊急事態宣言下では、在宅勤務をしようにも、システム内にある情報をいちいち印刷して、それにハンコを押さなければ仕事が進まないといったケースが問題になりました。システムはもとより、ワークフローの面でもデジタル化に対応できていない一つの表れです。多くの企業でDXが思うように進んでいないのが実情ですが、コロナ禍の影響を契機として、一気にデジタルへ舵を切る企業は競争力を高めるでしょう。

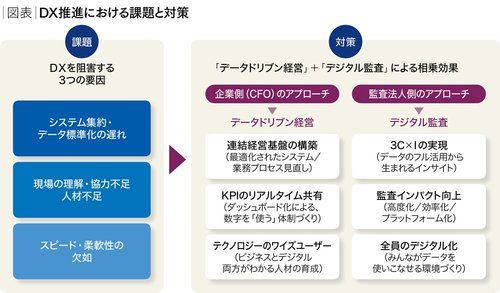

DXを阻む壁はどこにありますか。

丸田:主に3つの課題が挙げられます。第1は、システム集約化とデータ標準化の遅れです。日本情報システム・ユーザー協会の調査では、7割以上の企業が「データが不足している」と回答しています。足かせになっているのは従来の基幹システム、いわゆるレガシーシステムです。事業部や子会社ごとにカスタマイズしたサブシステムが存在するため、フォーマットがバラバラだったり、必要なデータがどこにあるかわからなかったりする。データはあるにはあるけれど、使えない状態です。CFOもこうした状況に問題意識を抱えていて、KPMGジャパンが行ったCFOサーベイでも約半数の企業が、システム・テクノロジーの活用や業務プロセスの統一、システム間の連携不足を重要な課題ととらえています。

第2に、現場の理解・協力不足および人材不足です。変わることへの抵抗があったり、そもそも危機感が乏しくて変わる必要性を感じていないことが背景にあります。またDXを牽引する人材も、データを分析して活用していく現場の人材も足りていません。

そして第3が、スピードと柔軟性の欠如です。CFOの意思決定をサポートするためには、さまざまな切り口の情報がスピーディに提供される必要がありますが、この点についても7割超のCFOが改善の必要性を感じています。こうした数字を見ても、また我々が日々クライアントと接する中で得る肌感覚からしても、日本企業のDXはまだ緒についたばかりといえるでしょう。

特に現場の理解と人材の問題は、プロフェッショナルファームにおいても重要なテーマかと思います。あずさ監査法人では、現場の会計士をどのように巻き込んでいますか。

丸田:従来は専門部署が中心となり監査のデジタル化を進めてきましたが、それだけでは現場になかなか浸透しません。そこでボトムアップ型のアプローチへと転換し、「全員デジタル化」をモットーに、監査業務に携わる誰もがデータを使いこなせる環境づくりを進めています。具体的には、データ分析を手軽にできるソフトウェアや、データを可視化してリスクの高い処理などを発見するソリューションを開発し、監査の第一線に立つ公認会計士がそれを活用するという仕組みです。

監査でもコンサルティングでも、問われるのはデータを読み取り、いかに価値あるインサイトを引き出すかです。用いる技術やツールは変わっても、我々のコアコンピタンスを活かすという点では何も変わりません。