しつけの厳しい保守的な学校が

全校をあげてのテクノロジー導入

以前の同校は、しつけが厳しく、保守的な学校であった。生徒が携帯電話を所持することも禁止していた。しかし、教育環境や社会環境の変化に対応しなければ、私立校の淘汰にのみ込まれ、学校の存続すら危ぶまれる。そのため、全校を挙げてのテクノロジー導入への取り組みにかじを切ったのである。

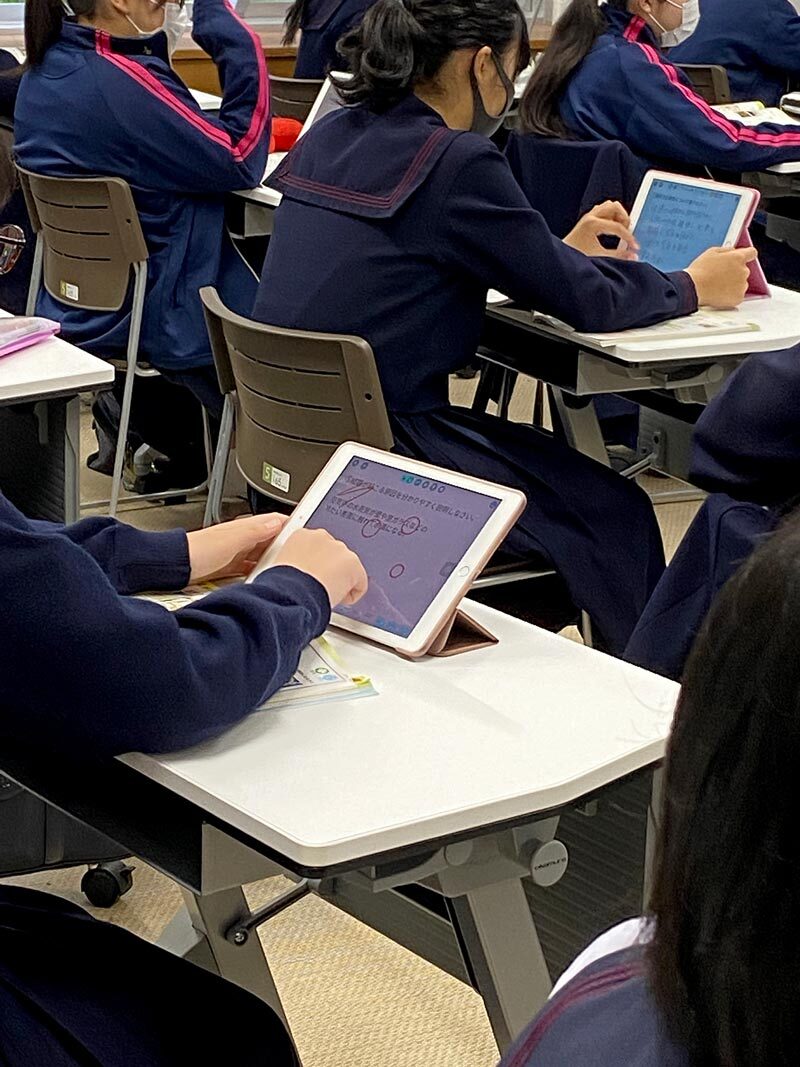

生徒は各授業でiPadを活用 Photo by M.O.

生徒は各授業でiPadを活用 Photo by M.O.

まずは全館にWi-Fiを整備した。学校側が業者とリース契約を行い、生徒には1人1台のiPadを貸与。教師にも学校側が購入したiPadとMacBook Airを1台ずつ貸与した。さらに各教室にはインタラクティブ(双方向的)に動作する電子黒板機能付きプロジェクターと、Apple TVを設置。

私が見学したいずれのクラスでも、生徒は紙のノートではなく、自分のiPadに教員の質問に対する解答を入力していた。その内容は瞬時に前方の電子黒板上に映し出され、共有内容をもとに生徒たちはディスカッションを始める。また、教師が用意した資料も瞬時に手元のiPadに共有される。このようなiPadや電子黒板をフル活用したインタラクティブな授業が、当然のように行われていた。

オンライン上でグループワークを行うためには、どうしてもオリジナルの教材が必要となるため、各教員が自然と生徒へ配信するための教材を制作するようになった。さらに全科目の授業内容は毎回、学校内の専用サイト上で公開される。これによって一人一人へのサポートを手厚く行えるようになり、事情があって登校が難しい生徒も、学習が続けられるようになった。

日本の教師は「世界一多忙」

変化を迎えている教師の役割

こうした急速な改革は、テクノロジーによる「校務」の効率化で時間が生まれたから実現できたという。

学校の学習環境と教員などの勤務環境に関する国際調査「OECD国際教員指導環境調査(TALIS)」の最新調査(2018年発表)で、日本の教師は「世界一多忙」であることが明らかになったが、本校のケースから、学校におけるテクノロジーの有効活用は、日本の教師の働き方改革の後押しにつながることを確信した。

テクノロジーを取り入れたことで、先生が一方的に話す授業から、生徒が能動的に学ぼうとする「アクティブ・ラーニング」と呼ばれる授業形態へと切り替わった。

「教師から一方的に情報を詰め込まれる旧来の学習では、情報は右から左へと抜けてしまいます。しかし、生徒自らが脳を動かし、考え、それを発信することで、自分のものにしていくことができるのです。私はそれを『脳動学習』と名付けました」(柳沢氏)

教師が黒板に板書したことを一生懸命、ノートにとって暗記しても、時間がたつとその多くを忘れてしまった経験は誰にでもあるだろう。耳から入った情報を、生徒が脳の中でわかりやすいように咀嚼(そしゃく)して編集し、知識として定着させてから発信することで、ただの「情報」を「知識」として自分のものにしていくことができるという。

「残念な学習は『学習したことを再現できない』ことです。その違いが『脳の動かしかた』にあるのです。脳を動かすには情報を発信することが大切なのです」

テクノロジーを授業に導入したことによる大きな変化が、「知識の共有」と「主体的な学習」だ。

柳沢氏は「学校教育において、一人一人が主体的に学ぶためには、少人数での教育が最適です。その一方で学校には、知育だけではなく、集団の中で生きる力を身につけてもらうという役割もあります。そのためには当然、ある程度の規模の集団行動も必要です。テクノロジーの活用は、こうした矛盾を解く鍵となります」と語る。

クラウドやテクノロジーを活用すれば、当然、データの共有が容易となる。効率的に教材や資料も作成できるため、生徒自身が教材や問題をつくるハードルも下がる。こうしたメリットを生徒が活用することで、生徒は「自分たちが授業をつくっている」という意識を持って、主体的に学ぶようになっていった。

そうなると、教師の役割にも当然、変化が起こる。「一方的に教える人」から、生徒の主体性を後押しする「ファシリテーター」や「コーチ」としての役割が大きな比重を占めるようになったのだ。このことは、今、全国の教師に必要な資質と言えるだろう。