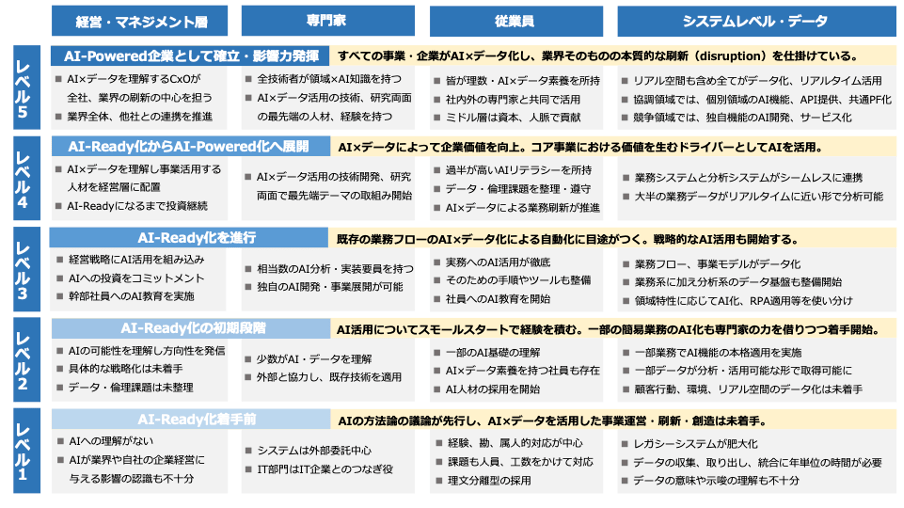

北野宏明(以下、北野) DXにおけるAIが重要なのはもちろんなんだけど、その前にDXがちゃんとできていないところが多すぎる。経団連でまとめた「AI-Ready化ガイドライン」でいうレベル1、レベル2の会社がほとんどなので、まずはそこを変えていく必要があります。

端的に言うと、毎日、会社にハンコを押しに行かなければいけないのか、それは全部電子化できるのかというところから、どれくらい柔軟な働き方ができるか、それによってどういう人が採れるかまで全部変わってくるわけです。在宅でできる仕事なのに出社しなければいけないという会社は今後、優秀な人材を採用できなくなる。それはマネジメントの能力の問題もあるし、会社の構造としてAI-Readyになっているかどうかという業務プロセスの問題も、両方関わってきます。

ちなみに、ハンコのデジタル化についてはおそろしい話を耳にして。どことは言いませんけれども、ロボットが物理的にハンコを押すようにしたという組織があると聞いて、気絶しそうになりました。

平野 ありましたね(笑)。

北野 デジタル化については、それくらい遅れているわけです。では、どうやって進めていけばいいのか。次のスライドは、デジタル庁をつくるにあたって平井卓也大臣にレクチャーするときに作成したものです。

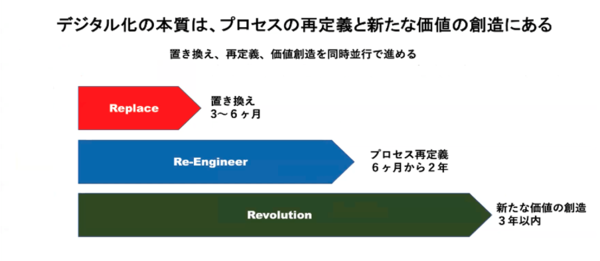

デジタル化の本質は、プロセスの再定義と新たな価値の創造にあります。業務プロセスをまずデジタルに置き換えて、それでデータが流れるようになるのでプロセスを見直し、そのうえでAIが威力を発揮する、という3つの段階になるはずです。いまの業務プロセスをデジタルに置き換える(リプレース)というのは、3ヵ月や半年で一気にやるような話です。デジタル化されるから業務プロセスが革新的に変わる(リエンジニア)のが第2段階です。第3段階は最もバリューが高くて、AIによって新しい価値がつくられます。ここまでだいたい3年かかる。

第1段階では、短期的にはコストが上がることもありますが、デジタル化できれば効率的になる。第2段階は、業務プロセスが変わるといっても新しいバリューを生み出しているわけではないので、アップサイドというよりは、どちらかというとコスト削減が中心です。第3段階がいちばんインパクトが大きくて、新しいバリュープロポジションができるので、ここまできてはじめてアップサイドがとれるわけです。だから、レボリューション。

この3段階は順番というより、パラレルに進めるしかないですけれども、アップサイドがとれるまでやり通せるかどうかが非常に重要です。第3段階までくれば、ループを回して継続的な収益が入ってくることも可能になる。そういう構造をつくった会社が勝つということで、シナモンはそれをサポートするということだと思います。

北野宏明(きたの・ひろあき)

北野宏明(きたの・ひろあき)株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 代表取締役社長・所長

1984年、国際基督教大学 教養学部 理学科卒業。1991年、京都大学博士号(工学)取得。1993年にソニーコンピュータサイエンス研究所へ入社し、2001年より代表取締役社長・所長を務めている。株式会社ソニーAI代表取締役CEO、ソニーグループ株式会社常務、沖縄科学技術大学院大学教授、特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構会長、人工知能研究開発ネットワーク会長など。