“愛する人を失った痛み”と“映画創り”の日々

「彼が突然亡くなって、私は呆然としました。世界との、社会とのつながりが無くなってしまった様に思い、残りの人生をどう生きたらいいのか途方にくれました」――『失われた時の中で』のプレスシートの文章で、坂田さんはそう告白している。いくら、運の良さや周りの人のサポートがあったにしても、絶望の暗闇から抜け出して希望の光を得ることは容易ではない。坂田さんの言動には、持って生まれたバイタリティーが見え隠れする。

坂田 私は、逆境に割と強いんです。何か困ったことがあると、ファイト心が表に出てくるタイプ。小さい頃から、我が道を行き、好奇心旺盛でした。生まれ育った田舎からの脱出願望があって、「山の向こうには何があるのだろう?」といつも考えていました。私の母は、台所に立ちながら、「女だって、家にいるだけではつまらないのよ。何かしなきゃ」と、口癖のように言っていました。それを聞いていたので、私も“何かしなきゃ”という思いを強くしました。

坂田さんの母親(坂田静子さん)は、フランスで暮らす長女(坂田雅子さんの実姉)からの手紙をきっかけに“反原発”を訴えるようになり、社会運動に尽力した。ミニコミ紙を自ら発行し、内閣府の円卓会議*5 にも招へいされている。

*5 1996年5月に開催された「第2回・原子力政策円卓会議」。坂田静子さんは「脱原発北信濃ネットワーク代表」として招かれ、発言をしている。その様子は、坂田雅子監督の映画『わたしの、終わらない旅』にも収められている。

坂田 母は、反原発運動を50代半ばで始めるまでは、普通の家庭の、本当におとなしい鳩のような主婦でした。それが、あるとき、急に目覚め……。当時の私は、母が社会運動をすることがあまりうれしくなく、「お母さんは家にいて、お料理でもしていればいいのに」と思っていました。その頃の私は自分のことで忙しく、社会的な問題には疎かったのです。でも、なんとなく、自分も60歳になる頃には目覚めるのだろうなという気がしていました。そのきっかけが、まさか、夫の死とは……運命というか、DNAというか、何かに導かれたような気もします。

強くて、芯があって、前を見続ける人――多くの人が、映画監督・坂田雅子さんにそんなイメージを持つだろう。しかし、坂田さんにとって、夫・グレッグさんを失ったことでの心の痛みは、映画を創り続けても癒えることがなかったという。

坂田 1作目を創り終えても、2作目が完成しても気持ちが癒えることはなかったです。「少し元気になったかな」と思ったのは、夫が亡くなって10年くらいたったときでしょうか。私がいちばんつらかったのは、自分の仕事などこなさなければならないことが続くなかで、夫の不在や、夫を介してつながっていた友達との関係が切れてしまう喪失感でした。空虚な毎日で……藁にもすがる思いから、禅寺にも通ってみました。宗教に救われたというわけではありませんけれども、禅的な考え方は救いになりました。

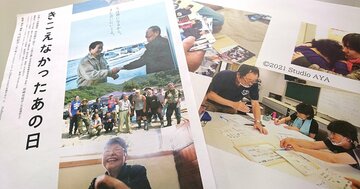

『失われた時の中で』の試写会来場者へのあいさつで、坂田さんは、「ほぼ20年、映画創りが私の日々を支えてくれました。そして、(映画創りが)私を社会につなげてくれたのです」と、言葉をひとつひとつ噛みしめるように語った。

坂田 身近な人を失くすというのは、すごく悲しいことだけれども、その悲しみから得られるものもあります。愛する人と一緒に死ぬことはなかなかできません。だから、遺された人は悲しみとともに生きていかなければならなくて、そうした状況でどうしてすればいいか……特に女性は男性よりも平均寿命が長く、未亡人になる人も多いでしょう。孤独にならず、社会とのつながりを持ち続けることも大切だと思います。私は、映画を創ることによって、それができました。独りきりにならず、こちらから手を伸ばすことで、誰かが応えてくれることもあります。