学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第5回をお届けする。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)

* 連載第1回 「生きづらさを抱える“やさしい若者”に、企業はどう向き合えばよいか」

* 連載第2回 ある社会人学生の“自由な学び”から、私が気づいたいくつかのこと

* 連載第3回 アントレプレナーの誇りと不安――なぜ、彼女はフリーランスになったのか

* 連載第4回 学校や企業内の「橋渡し」役が、これからのダイバーシティ社会を推進する

社会に定着していない「インクルージョン」という言葉

この「HRオンライン」で、私は「キャンパス・インクルージョン」と題した連載を書かせていただいている。「インクルージョン」は、人類が育んできた「誰も取り残されない世界をつくっていこう」という夢を示す言葉であり、「キャンパス・インクルージョン」は、大学がその夢を先導する役割を担わなければならないのではないか?という問題意識で、多様な人が学びあうキャンパスについて考えるものである。

しかしながら、いまだに「インクルージョン」という言葉は社会に定着していない。横文字なうえに、日本語に翻訳したとしてもよくわからない言葉だからだろう。「インクルージョン」は日本語で「包摂」や「包容」と訳される。「包み込むこと」と説明されることもあるが、それでも何のことだかわかりにくい。

「インクルージョン」は「エクスクルージョン(排除)」の反意語だという説明が、「インクルージョン」という言葉の理解の糸口になると思う。つまり、「排除」とは逆方向への動きが「インクルージョン」なのである。

人間社会における「排除」は、“特定の個人や集団を線引きして分け、その個人や集団が被る不当な不利益を看過すること”によって生じる。たとえば、障がい者を非障がい者から分け、障がいを原因とする不利益を「仕方がないこと」とする姿勢だ。あるいは、男性と女性、あるいは、LGBTを線引きし、女性やLGBTであることによる不利益を「仕方がないこと」とする姿勢だ。

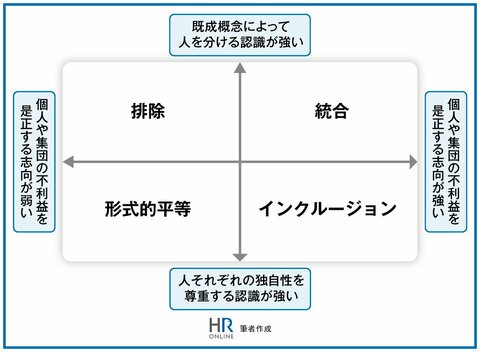

「排除」をこのようなものとして理解すると、反意語の「インクルージョン」には2つの意味が含まれていると考えることができる。1つは、特定の個人や集団への線引きをずらしたり、曖昧にすること、もう1つは個人や集団が被る不利益を是正するしくみを持つことである。私は、このことを4象限の図を使って説明している。

縦軸は、年齢・性別・障がい・国籍や文化などの線引きの強弱で、横軸は、不利益を是正する志向性の強弱だ。この2つの軸で分割される4つの象限のうち、人と人とを分ける線引きが弱く、個人の独自性が尊重され、また、個人や集団が被る不利益を是正する志向性が強い状態が「インクルージョン」である。