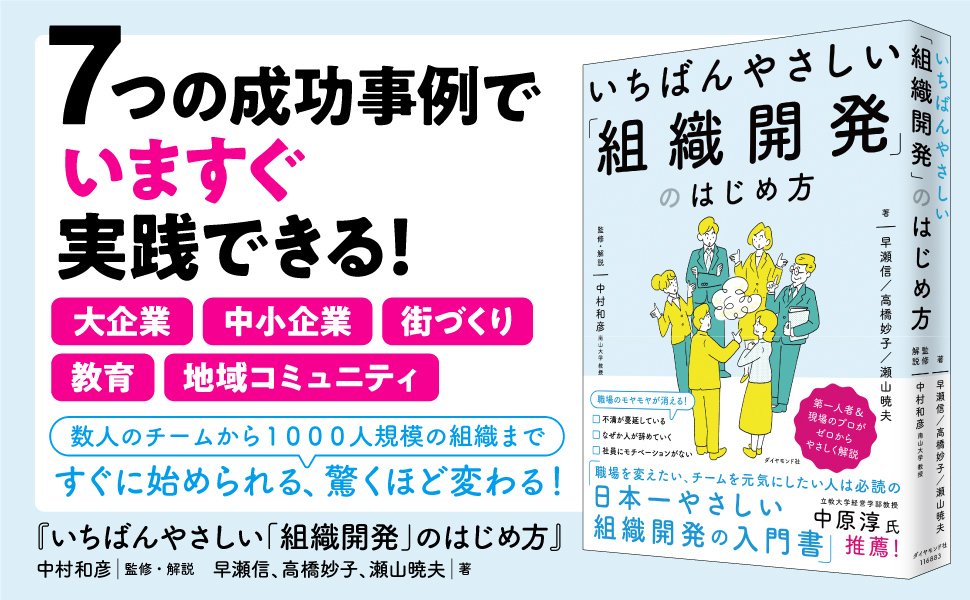

「会社に対する不満が蔓延している」、「なぜか人が辞めていく」、「社員にモチベーションがない」など、具体的な問題があるわけではないけれどなぜだかモヤモヤする職場になっていないだろうか。そんな悩みにおすすめなのが、近年話題の「組織開発」というアプローチだ。組織開発では、「対話」を通してメンバー間の「関係の質」を向上させていく。そんな組織開発のはじめ方を成功事例とともに紹介したのが、『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』(中村和彦監修・解説、早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫著)だ。本記事では、発売後即重版となった本書の出版を記念して、組織開発的な観点から職場にありがちな悩みの改善策を著者に聞いてみた。

上司と部下のすれ違いは永遠の課題なのか(Photo: Adobe Stock)

上司と部下のすれ違いは永遠の課題なのか(Photo: Adobe Stock)

とにかく「対話」をはじめよう

――リモートワークの浸透や、「働き方改革」が推進される中、職場での悩みを上司に相談することができす、一人で抱え込んで会社を辞めてしまう方が増えているようです。1対1で業務の進捗報告をおこなう時間はあるものの、なかなか悩みや不安を切り出してくれない部下が、なんでも話しやすい雰囲気をつくるにはどうしたらいいのでしょうか。

これまでとは働き方が変化したことで、部下と本音で話し合う機会が持てず、いつの間にか会社を去ってしまうことに悩む管理職も多いのではないでしょうか。

いきなり部下に対して「悩み」や「不安」を聞くのも少し違和感があるのかもしれません。

そんな時は、日ごろから「対話」の習慣を意識的につくることで、本音を打ち明けやすい関係を構築することが重要です。私たちはこのような取り組みを「組織開発」と呼んでいます。

組織開発の活動では、対話をベースに進んでいきます。対話には必ずテーマを設定します。テーマに沿った話し合いをおこなうのが組織開発における対話の原則です。

組織内でモヤモヤしたことを話し合う場合は「どうしてモヤモヤするのだろうか?」ではなく「どうしたらスッキリできるか?」をテーマにするのがコツです。

ネガティブな表現でテーマを設定すると、「だって〇〇だから」「何(誰)が原因か」というように言い訳や原因(犯人)探しが始まって、前向きに話し合うのが難しくなりがちです。

また、テーマを紙に書いて、テーブルの真ん中、皆が見えるところに置きます。こうすることで、その課題は特定の人の課題ではなく、メンバー全員が客観視できるものに変化します。

あくまで心理的な配慮なのですが、こうした工夫で参加者が対等な立場で意見を言い合える環境を作ります。

テーマに沿って全員が意見を出し合うと、不思議なことに必ずニュアンスの違う思いがその場にあらわれてきます。

組織開発ではこの「違い」を大切にします。対話のなかで何が違うのか深掘りをしていくのです。

「そもそも」の話や、「5年たったらどうなる?」というように話題が広がり始めたら、その対話は「良い対話」だと言えます。

モヤモヤの解決策にたどり着けるかどうかがゴールなのではなく、お互いにモヤモヤを話し合えるような関係性を構築するのがゴールなのです。

心理的安全性の高い職場をつくるには

良い「対話」には副産物もあります。それはお互いの価値観や個人的な事情などを共有できることです。

テーマに対して意見を言ったり、その理由を説明する過程で、その人の考え方や好み、個人的な事情が自然と浮かび上がったりしてきます。

お互いに相手のことが分かってくると、普段の職場での関係性に変化が生まれてきます。

これまで無関心だった同僚の仕事に対しても。情報提供や助け合いの動きが出始めるのです。

こうした状態を目指すのが組織開発の第一歩です。

バラバラになりかけていた関係性を再構築することで、部下から悩みを話してくれるような、心理的安全性の高い職場をめざしていけるのです。