また中盤では、ヒトラーの建築思想が披露される。「公共生活のための建築表出というものは、私的な資本主義的社会生活の目的物の利益のために抑圧されつづけてきた。かかる傾向を除去するということの中にこそ、正に国家社会主義の偉大なる文化史的な課題が存在するのである」。

そして後半では、ドイツではさまざまな建築プロジェクトが進行しており、「かくして、アドルフ・ヒトラーの下にドイツはまさに「建築の時代」に近づきつつあるのである」と結ばれる。

まず明らかになるのは、ヒトラーの建築に対するなみなみならぬ関心の高さである。才能ある若い建築家を重用して、古典主義を参照してベルリンの都市計画を作り上げた。

このようにナチスドイツの建築は一般的に古典主義を標榜したと考えられているが、じつは当時出始めのオーギュスト・ペレやグンナー・アスプルンドらによるモダニズム建築の要素があったと見る向きもある。

建築史家の小山明は、ナチスドイツの様式があったわけでないし、ヒトラーが古典主義を終始強要したわけでもない、ヒトラーが任せた建築家たちはそれぞれのスタイルを持っていたと述べている。

日本はどうだろうか。明治期に西欧の建築様式を取り入れた日本が、やがて「日本らしさ」を発見するようになる。

「議員建築論争」から見ていこう。のち1936年に完成する国会議事堂をどのような様式で作るかを議論したものだ。「様式を事前に決めない」「和洋折衷」「現代日本にふさわしい新様式」という三つの流れが議題にあがった。明治末のことである。

その後大正8年に設計コンペが行われ、入選案がすべて西欧風であることに抗議した建築家の下田菊太郎が、西欧の古典様式の壁面デザインに紫宸殿のような屋根を載せた折衷デザインを主張した。当時は無視されたこの方法が、その後ときを経て再登場する。

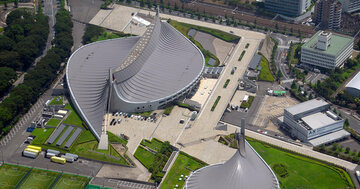

洋風の壁面に和風の屋根をいただくこの類のデザインは帝冠様式と呼ばれ、東京上野に1937年に竣工した帝室博物館(現東京国立博物館)はその代表的な建築である。

帝冠様式とは別の形で、「日本らしさ」への探求が続く。二つの事例を紹介したい。

第二次世界大戦が始まり、日本は対アジア政策構想として「大東亜共栄圏」を掲げた。日本から見ると、欧米帝国主義国の支配下にあるアジア諸国の解放を目指し、共存共栄の経済圏を作ろうという構想である。

これにかこつけて、日本建築学会は1942年に「大東亜建設記念営造計画」なる設計競技を開催する。建設を前提にしたものではなく、建築家たちに「大東亜共栄圏確立の雄渾なる意図を表象するに足る記念営造計画案」を求めることが目的であった。