「長保・寛弘年間において『源典侍』と呼ばれていた女官は、源朝臣明子ただ一人で」「この明子は、紫式部の嫂であった」「明子の夫・藤原朝臣説孝は、『尊卑分脈』(第二編、高藤公孫)を按ずるまでもなく、紫式部の夫・宣孝の同母兄であった」(『角田文衞著作集』第七巻)と。

角田氏曰く、源明子が、「浮気な『色好む者』であったかどうかは今日では証明できない」ものの、問題は、「当時の読者が源典侍と言えば誰もが源朝臣明子を想起したこと、また何人も源典侍と明子との想念上の結びつけができぬほど明子が貞潔な婦人ではなかったらしいことにある」(同前)

といい、寛弘四(1007)年5月7日、時に50歳ほどの明子が、辞表を出して宮仕えを退こうとしたのは、『源氏物語』の源典侍と彼女を同一視する女房たちのひそひそ話に堪えられなくなったからではないか、といいます。

「明子の辞表は、余りにもひどい噂に堪えきれなくなった気弱さと、甚だしい名誉毀損に対する抗議とに由来したものと理解すべきである」(同前)

というのです。

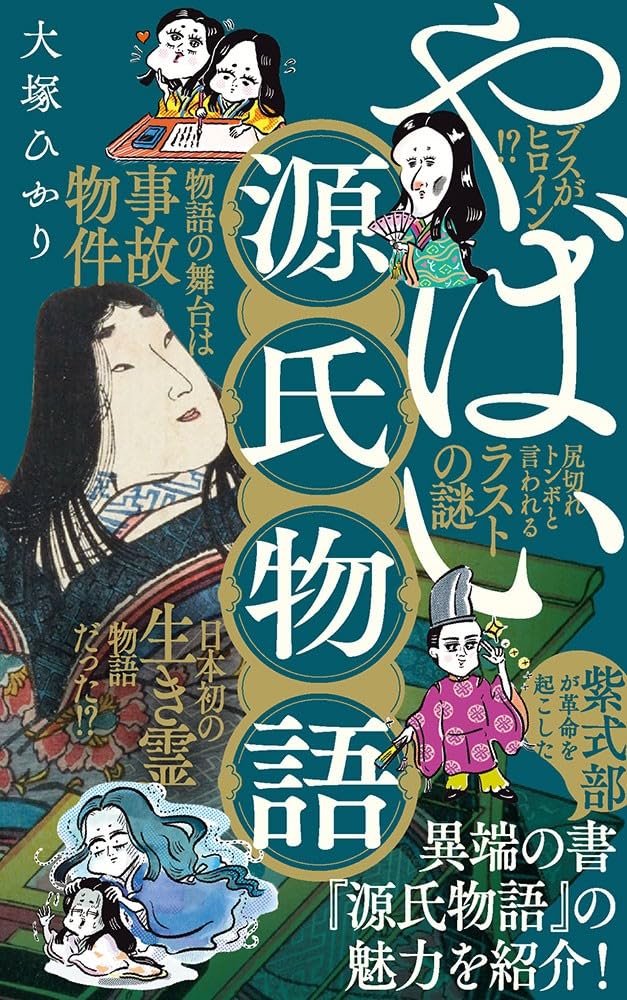

『やばい源氏物語』(ポプラ社)

『やばい源氏物語』(ポプラ社)大塚ひかり 著

筆禍事件とでも言うべきでしょうか。

結局、明子の辞表は受理されず、最終的に明子が致仕したのは寛仁二(1018)年のことです。

ちなみに、紫式部に“日本紀の御局”とあだ名を付けた左衛門の内侍は、寛弘四年の明子の辞表提出の際、明子が後任に指名した人で、親しい部下であったといいます。そんな彼女が紫式部に「激しい憎悪の念を抱き、事毎に彼女の悪口を言ったとすれば、寧ろそれは、紫式部にとって自業自得ではなかったか」と、角田氏は指摘しています。

本当のところは分かりませんが、あり得ぬことではないかもしれません。