AERA 2024年4月29日ー5月6日合併号より

AERA 2024年4月29日ー5月6日合併号より拡大画像表示

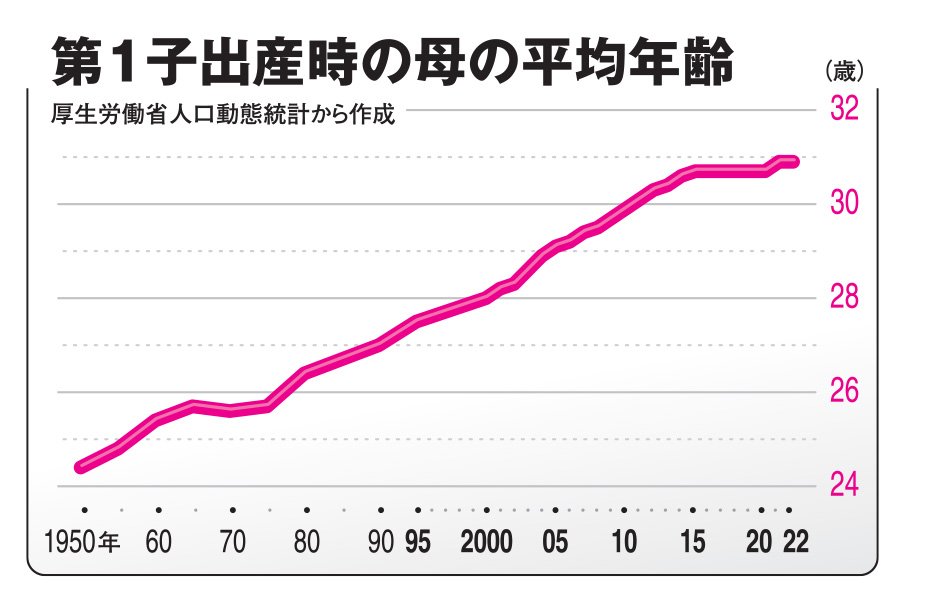

第1子は30代前半で

AERAが今年4月にインターネット上で実施したアンケートでも「望ましい第1子の出産年齢」は30代前半という回答が最多で、20代後半という声も目立った。その理由のほとんどが、体力面や妊娠できるリミットを考えたというものだ。

「最初の妊娠は29歳でしたが、結局出産にこぎつけたのは33歳。30代では体力が追い付かない。できれば20代後半には第1子を産めたほうが余裕があると思います。特に私は夜泣きがひどい子どもを連続で2人育てたため、2人目が幼稚園に入園するころまで、6、7年毎晩起こされていました。これはきつかった」(東京都・教育学習支援契約社員・30代)

自分の身体と向き合い、早い段階から出産の時期について考えることは、働く女性こそ必要なことかもしれない。AERAアンケートには、50代を中心に「タイミングを逃した」という意見があった。

「子どもを持ちたいと思った時には年齢が高すぎた。個人事業主は自分のペースで働けるからこそ、健康であればあるほど『卵子老化』になかなか注意がいかない」(東京都・個人事業主・55歳)

今の50代は、1970年代前半に生まれた団塊ジュニア世代だ。少子化問題に詳しい日本総研・上席主任研究員の藤波匠さんは、時代背景をこう説明する。

「当時は大学への進学率が上がって、社会に出るのが遅くなった一方で、社会に出る頃にはバブルが崩壊して、希望の仕事に就けなかった人が多い世代です。そのため、結婚、出産が後ろ倒しになった人も多くいます」

子育て支援策の成果

第1子の出産年齢が横ばいになった起点は15年。政府が高齢者向けだった消費税の使い道を少子化対策にも広げ、「子ども・子育て支援新制度」がスタートした年だ。同制度は、子どもの年齢や親の就労状況などに応じた多様な支援を用意することを掲げたもので、保育の量の拡充と質の向上に向けた動きが加速した。

日本総研の藤波さんは言う。

「晩産化の歯止めになった要因として、妊娠の年齢的なリミットについての認知度向上のほか、社会的な子育て支援策の成果があったと思います」