Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

後世に語り継がれる詩や小説を遺した「文豪」には、世間一般の「ふつう」に馴染めなかった者が少なくない。 しかし「こじらせていた」からこそ、彼・彼女らは文学の才能を開花させることができたと言える。今回は、書籍『こじらせ文学史 ~文豪たちのコンプレックス~』(ABCアーク)から一部を抜粋して、源氏物語を著した紫式部の知られざる素顔に迫る。大河ドラマ「光る君へ」で注目を集める紫式部が「職場いじめ」を乗り越えられた秘訣とは?

『源氏物語』の人気が嫉妬を呼び…

職場でいじめられて引きこもる

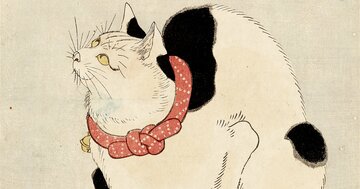

平安中期の物語作者、歌人。本名は不明。生没年は諸説あり。帝の皇子として生まれ、光り輝くように美しい光の君(光源氏)を主人公とした長編小説『源氏物語』は、ほかに類を見ない緻密な心理描写において日本文学史上最高の作品のひとつ。中古三十六歌仙のひとり。日記文学『紫式部日記』、歌集『紫式部集』など。

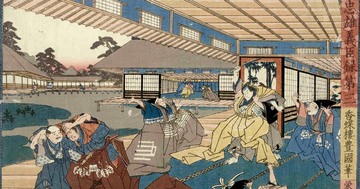

寛弘2年(1005)12月末、紫式部は一条天皇の中宮・藤原彰子(しょうし)のもとに初出仕した。藤原道長の愛娘である彰子はすでに天皇との間に皇子を授かり、後宮第一の地位である中宮の座まで得ていた。対する紫式部は30代にさしかかっていたが、ほぼ職歴がなく、年上の夫に先立たれたシングルマザーという状態だった。

華やかな同僚の女房たちもいて、まともな応答さえできないほどに紫式部は固まってしまっていたのだが、それを同僚たちからは「他人を見下している態度」だと受け取られてしまい、いじめられたようだ。この頃、紫式部はのちに『源氏物語』として完成する小説の一部を書き始めており、宮中でもその面白さが話題になっていた。同僚たちのいじめは、嫉妬の裏返しだったかもしれない。

初出仕から数日程度で自邸に逃げ帰った紫式部は、なんと勝手にリモートワークを始めている。

彰子や同僚の女房たちからの手紙が届いても、ほぼ無視して引きこもり、次に出仕したのは秋になってからだった。紫式部にもっとも期待される仕事は彰子の傍にいることではなく、物語を完成させることだったから、自邸で執筆しているかぎり、なんとかクビを切られずに済んだのだろう。

バカのふりで乗り切る

秋以降の再出仕では同僚との関係も改善し、「実際に付き合ってみると(第一印象とは異なり)おっとりとしたいい人だった」とほめられている。しかし、これは完全な演技だった。「一という漢字さえ知らないフリ」をして、華やかなグループに馴染もうとしたのだ。

紫式部は、娘(のちの大弐三位)にも口を酸っぱくして「人前では絶対にインテリぶるな」と教えていた。現代のママ友間などによくある「学歴、職歴を自慢してはならない」といった暗黙のルールを思い出させるものがある。