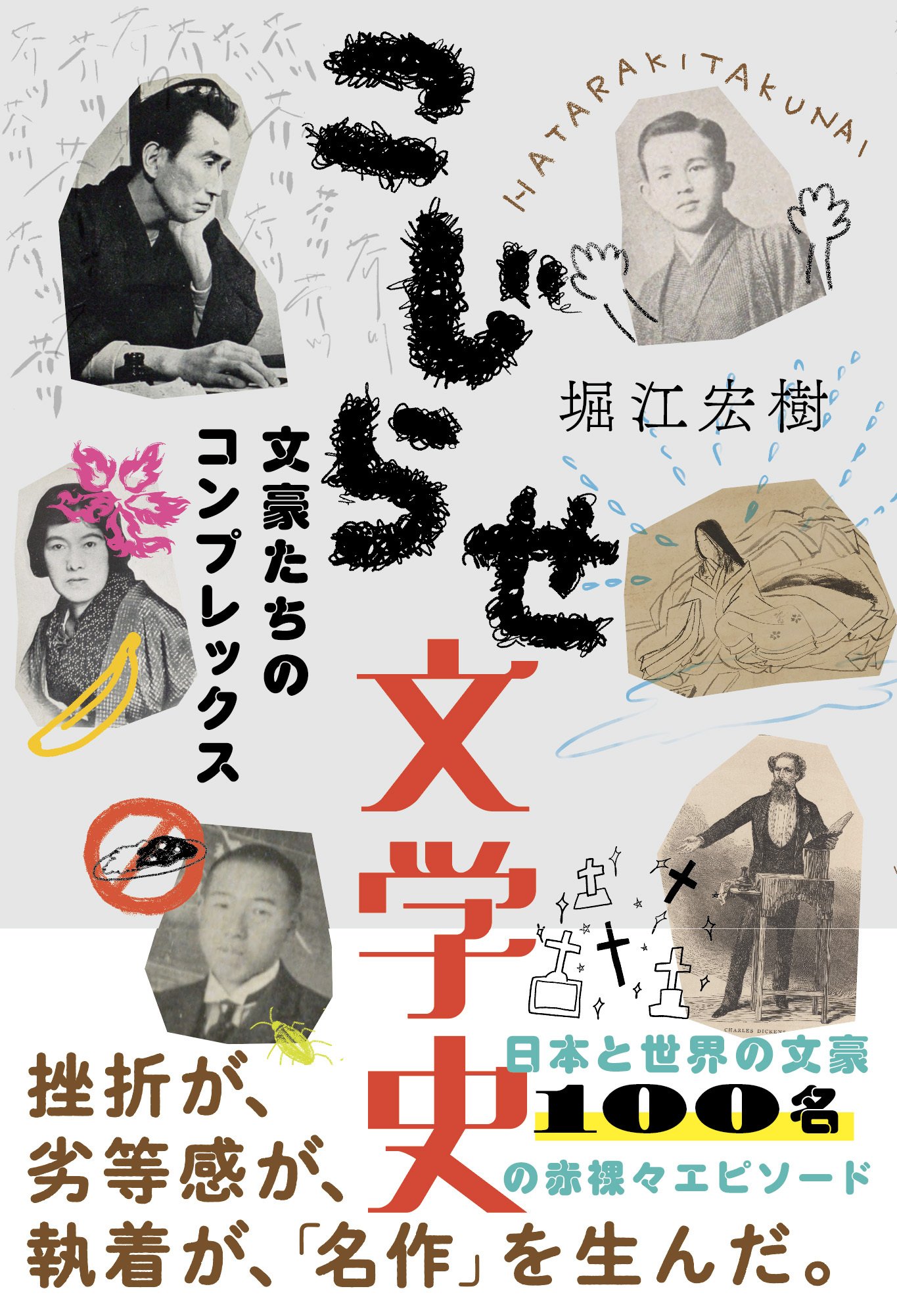

『こじらせ文学史 ~文豪たちのコンプレックス~』(ABCアーク) 著:堀江宏樹 価格:税込1650円

『こじらせ文学史 ~文豪たちのコンプレックス~』(ABCアーク) 著:堀江宏樹 価格:税込1650円

ただし、もちろん「おっとりとしたいい人」というのは演技なので、紙と筆を与えると、大嫌いな清少納言についてこき下ろしたり、同僚の女性たちを褒めていく文章にするつもりで書いていたのに、ついつい「五節(ごせち)の弁という女房はおでこの形がひどくて、八の字眉で、髪の毛もどんどん薄くなって、戯画に描いたような顔」などと悪口が飛び出した。

なお、紫式部はブラコンで弟・惟規(のぶのり)を溺愛していたのだが、弟の恋人(斎院の中将という女房)について「自分だけが思慮深く、世間の人を見下しているように思えるところが、無性にむかついて憎らしい」と酷評し、交際にも反対していた。これは紫式部自身が彰子のもとに初出仕したとき、同僚女性から嫌われた理由と同じで興味深い。

「推し」を見出してモチベ復活

紫式部は、女性同士でイチャつくことが多かった。若き日には、早逝した姉を慕うがあまり、妹を亡くした境遇の年上女性を見つけ、「お姉さま」「妹」と疑似姉妹的な交流をしていた逸話もある。『小倉百人一首』に収められた<巡りあひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな >(意訳:やっと巡り逢えたのに、あっという間に雲の中へ消えてしまう月のように別れなければならなくて残念)という歌も、実は女友達との再会時に詠まれ、男性に向けた恋歌ではない。

当初、彰子の女房の仕事をあれほど嫌っていた紫式部だが、やがて自邸に一時帰宅してもすぐに職場に舞い戻ってしまうほどの没入を見せるようになる。同僚に好みの女性が多いからだ。お気に入りのひとりが、宰相の君というぽっちゃり美少女で、顔を隠して寝ていた彼女の夜着を引きはがし、「彼女の照れた赤い顔がとても可愛い」という感想を『紫式部日記』に記した。

小少将(こしょうしょう)の君という女房も紫式部のお気に入りで、彼女とはよく同室に寝泊まりし、他人を寄せつけないほどの仲のよさを見せつけていた。二人の部屋を訪れた道長から「どちらかが知らない男を連れ込むようなことがあっても、驚かないようにね」と、からかわれてしまったこともある。しかし、紫式部は「私たちの間に秘密はありません!」と答えた。

鎌倉時代の系図集『尊卑分脈』(そんぴぶんみゃく)において紫式部は「藤原道長妾(しょう)」だとされているが、このときの対応を見ていると、史実の二人は男女の仲ではなかっただろうと思える。

(文豪こぼれ話)人が死にまくっていた『源氏物語』

『源氏物語』は、同時代の物語にはありえないほど主要登場人物が死ぬのだが、死が「ケガレ」だった当時としてはかなりの冒険であると言えよう。不仲説もあるが、なんだかんだいって愛していたと思われる夫・藤原宣孝(のぶたか)の死から4年ほどの間に、鎮魂の思いを込めて物語を書き始めたことが影響しているのではという説もある(※角田文衛説)。