そして、ある元駐日大使に至っては、「そのようなことがあったのであれば誠に残念であり、申し訳ない」とまで詫びを入れてきたのだ。

日本と豪州の発展のためには

「耳の痛い話」をすることが外交官の務め

本件の展開に当たって最も暗然としたのは、本来政治的に中立であるべき筈の公務員の一員が与野党の政争の片棒を担ぐような申し入れをしてきたところだった。そんな私を長年のキャンベラ・インサイダーは、こう言って慰めてくれた。

「シンゴ、豪州連邦政府の人間は大抵が労働党シンパだから、致し方ない。保守連合政権が下野して労働党政権が誕生したときの彼らの喜びようは尋常でなかった」

「ただ、今回のメッセージの伝達者が次官や副次官といったハイレベルでなかった点が興味深い。両者とも、日本大使に尋常でない申し入れをする役回りから逃げたんだろう。政治レベルから降りてきて、仕方なく下のレベルでやったのではないか」

舞台裏を知る由もないし、こんな不愉快な申し入れの背景について心砕いて分析するのも気が進まないが、得心に値する分析だと受け止めた。

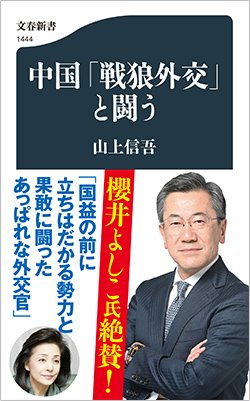

『中国「戦狼外交」と闘う』(文藝春秋)

『中国「戦狼外交」と闘う』(文藝春秋)山上信吾 著

もちろん、この程度の干渉を受けたぐらいで、意気消沈して外交活動をスローダウンさせるわけにはいかない。むしろ、私としては、こうした明らかに不当な容喙(ようかい)と干渉を受けた以上、豪州にあっては日本が発信をしなければいけないとの信念を強めることになった。「特別な戦略的パートナー」であることを対外的に喧伝してきた日豪両国だ。それだけに、互いの耳に痛い聞きたくない話を含めて直言しあわなければならない筈である。

また、外交に対する国民の理解と支持が必須なパブリック・ディプロマシー(編集部注/任国の政府相手だけではなく世論にも働きかける外交活動)の時代に生きている我々としては、外交当局間で水面下の話をするだけではなく、こうした一般世論の賛同を必要とするような大きな方向性の問題については、公の場で議論を尽くし、外交政策を確固とした基盤の上に展開していくことが何よりも肝要だと考える。