「あのさ、大学行くとき、貸してくれとったお金。返しに来た。奨学金を卒業までいただけることに決まったんや。このお金がなかったら、今までの期間、東京でやってこれんかったから…。本当に感謝しとる。ありがとう」

そう言って僕は頭を下げて、封筒を差し出した。

沈黙が続いた。僕は顔を上げた。

「あほ言うな。これはお前にやった金や。取っといたらええんや…」祖父は声を詰まらせてそう言った。

「そうやわ。向こうでの足しにしたらええんよ」

祖母もそう重ねた。

「ありがとう。でも、これは決めたことなんや。僕の中でのけじめなんや。本当にありがとうございました…」

僕は封筒をもう一度差し出して、頭を下げた。泣かないと決めていたけれど、頬に涙がつたった。せき止めていた何かが溢れだした。

「ありがとうございました…ありがとうございました…」

僕はそれだけを繰り返してもう一度頭を下げた。

母と祖母はそんな僕をずっと見つめていた。

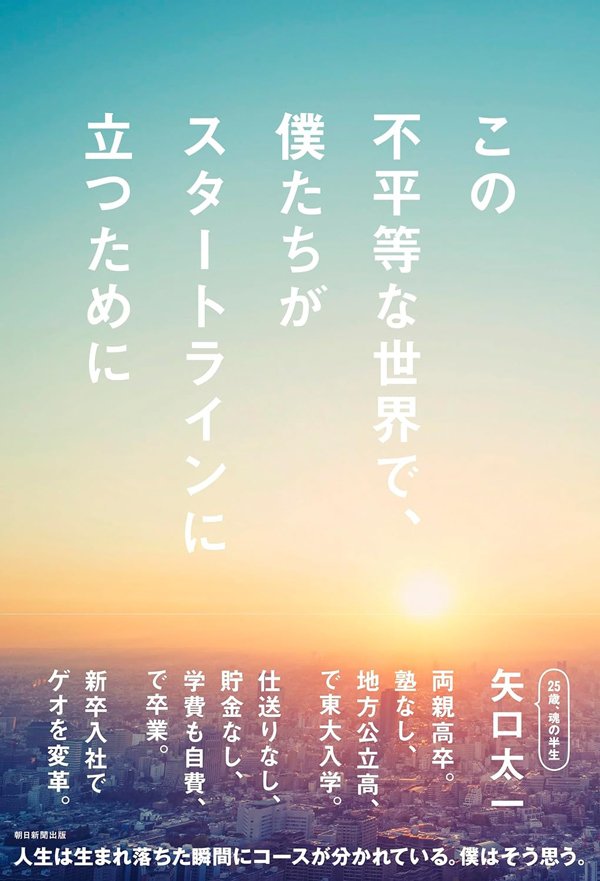

『この不平等な世界で、僕たちがスタートラインに立つために』

『この不平等な世界で、僕たちがスタートラインに立つために』矢口 太一 (著)

定価1,760円

(朝日新聞出版)

「ばかやろう…」

祖父はそれ以上はもう何も言わなかった。

将来はたくさん稼いで家族に楽をさせるんだ。伊勢を離れるときに僕はそう決めていた。

これからどれだけお金を得ることになったとしても、この時のお札1枚1枚の重みと、そこにある想いを、僕は生涯忘れない。そう誓った。

※AERA dot.より転載