写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

東大の授業料引き上げ、「もう限界です」と訴える国立大学協会の異例の緊急声明。今、国立大学で何が起きているのか?2024年、法人化20年という節目に、朝日新聞が学長・教職員500人弱へ行ったアンケートに綴られていたのは、「悲鳴」にも近い声だった。長年にわたる取材で浮き彫りになった、法人化とその後の政策がもたらしたあまりに大きな功罪とは――。朝日新聞「国立大の悲鳴」取材班『限界の国立大学――法人化20年、何が最高学府を劣化させるのか?』(朝日新書)より抜粋して紹介する。

書類作成に追われる

日本の大学の研究者たち

「日本の大学は研究環境が厳しいと思う」

しばらく考えこんだ後、米国の私立大学の大学院で教育を学ぶ20代の男性は、こう話した。

学部時代は日本の国立大学で学び、大学院から留学している。理由を聞くと、「忙しそうで……」と打ち明ける。

学部生のころ、深夜に教員にメールを送っても、すぐに返事がきた。「こんな遅くまで仕事をしているのか」と驚いたという。面談を申し込んだ時は、教員の予定が授業や会議などで埋まっており、空いた時間を見つけるのが大変だった。

一方、米国では教員が休みを大事にしている。メールを送っても、返事がこないことがざらにある。

男性は、教育環境は総合的に見て、日本の方が良いと感じている。米国では、生活のことも研究のことも、自分で各部署に申請をしなければいけない。日本ではほとんどの場合、教員が関わって伴走してくれる。それがありがたかった。

だが、自分が教員の側になると考えると、学生たちのために同じだけの時間をかけられるのだろうか、と考えてしまう。「教育」を中心に据えるならあり得ると思う。だが、「研究」を中心に置くなら、授業や会議、学生への対応などで、研究時間の確保が厳しそうだと感じるという。

こんなふうに学生にも悲観される、日本の大学での研究時間の確保の問題。現状はどうなっているのか。

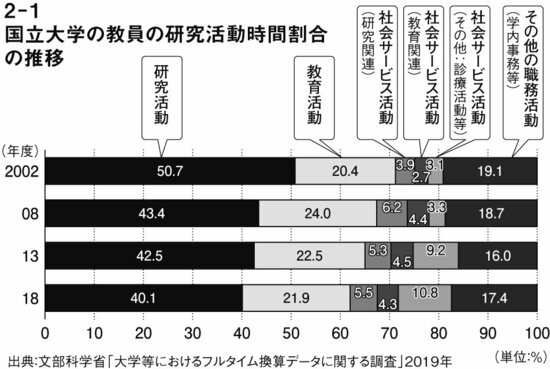

文科省の「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」によると、職務時間のうち研究活動が占める割合は、国立大学では2002年度で50.7%。そこから徐々に減り、18年度には40.1%と、10.6ポイントも減った。(図表2-1)

23年度の文部科学省の科学技術・学術政策研究所の「科学技術の状況に係かかる総合的意識調査(NISTEP定点調査2023)」では、回答した大学教員の約8割が、理想よりも研究時間が少ないと感じていることが明らかになった。