このときの摘発によって多くの遊女や遊女屋が吉原に居を構えることになり、その結果「散茶(さんちゃ)女郎」という、安価に遊べる遊女の位がうみだされたのです。

吉原の遊女たちは、容姿はもちろん、才芸に秀でているかなどが総合的に判断され、一人ひとりランク付けされていました。このランク付けによって、遊ぶのにかかるお金も違ってきます。

時代によって違いがありますが、初期の吉原には最高位として「太夫(だゆう)」の位が据えられ、ついで「格子(こうし)女郎」、「局(つぼね)女郎」といった位がありました。

肝心なのは、初期の遊女は位の差はあれ、とうてい「庶民には手が届かない存在」であったということです。そうした遊女たちを相手にできたのもまた、身分や家柄の高い人々――たとえば大名や上級武士など、ほんの一握りでした。

散茶女郎ブームで

町人でも遊べる場所に

そうした状況が一変したのが、さきほど挙げた散茶女郎の登場です。散茶女郎という安価に、気安く遊べる遊女が登場したことで、それほど身分の高くない人々――たとえば町人とか下級武士なども、吉原に足を運ぶようになりました。これは、当時の吉原にとってものすごい変革です。そして、さまざまな身分の人が通うようになれば、客の数は増大。吉原は大繁盛の時を迎えます。

さらに吉原にとって幸運だったことに、散茶女郎が登場したのちは、以前からいた高級遊女たちも引く手あまたとなったようです。散茶女郎ブームにつられて、高級遊女を好いていたお客も負けじとお金を注ぎ込んだ訳ですね。揚屋という、太夫や格子女郎などの高級遊女を呼んで豪奢に遊ぶお店の最盛期も、寛文ののち、延宝から天和の頃(1673~84)であったと言われています。

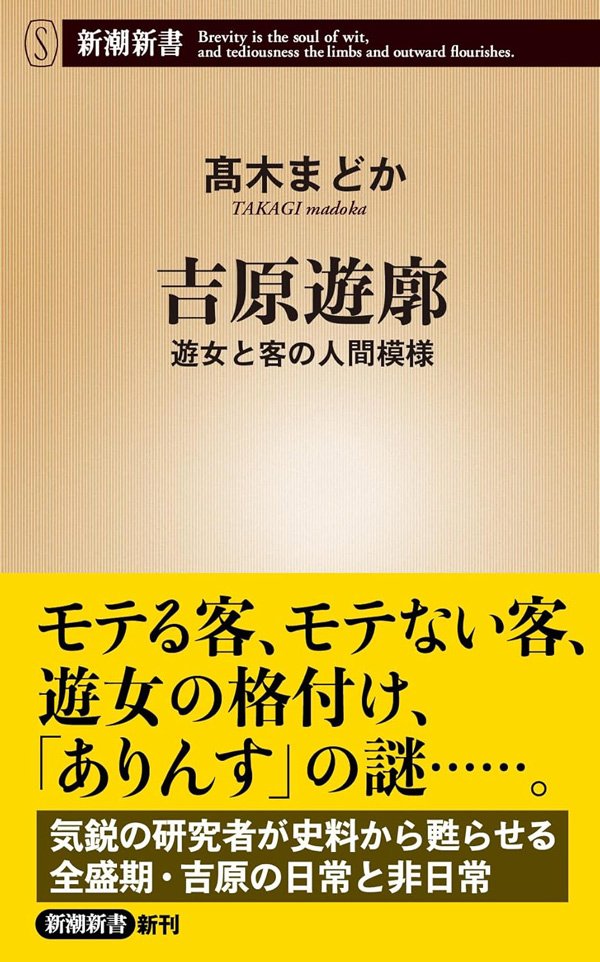

『吉原遊廓 遊女と客の人間模様』(高木まどか、新潮社、新潮新書)

『吉原遊廓 遊女と客の人間模様』(高木まどか、新潮社、新潮新書)

「最盛期」というからには、この後、その衰退があったことは明らかです。吉原は江戸の中頃から徐々に経営不振に陥り、やがて宝暦(1751~64)の頃には最高位の太夫が、安永・天明(1772~89)頃までには格子女郎の位が消滅します。揚屋も、宝暦頃には姿を消すこととなりました。

その後は散茶女郎が呼出や昼三、附廻といった位に分離し、「花魁」と称される高級遊女の位にとってかわっていったのです。

江戸時代だけでも約250年続いた吉原の経済状況を、一概に比較することはできません。ただ、岡場所の摘発によって散茶女郎が登場し、呼応するように高級遊女も人気を得たこの寛文~天和の頃は、間違いなく吉原大繁盛の時代でした。