しかも『細見嗚呼御江戸』の版元は鱗形屋(うろこがたや)孫兵衛といい、彼が営む「鶴鱗堂」は万治年間(1658~61)から百年以上もの歴史を誇る老舗だ。当時の鱗形屋は吉原細見の板行を独占していた。

そのお眼鏡にかなったわけだから、若き日の重三郎にすれば得意満面だったはず。現在の出版業界でいえば、有名出版社の人気ガイド本を手掛ける編集プロダクションというところだろう。

重三郎が細見改に選ばれたのには、ふたつの理由がある。

ひとつは親戚筋が吉原で引手茶屋を営んでいたこと。遊郭はもちろん引手茶屋も吉原細見の有力な販売拠点だった。重三郎はそのコネクションをフルに活かしたのだろう。

膨大な江戸戯作コレクターでもあった向井信夫によれば、重三郎が最初にオープンさせた店は、吉原で引手茶屋を営む蔦屋次郎兵衛の軒先だとする。次郎兵衛は重三郎の義兄、次郎兵衛の茶屋以外にも、吉原には“蔦屋”を名乗る茶屋が何軒かあったことが確認されている。重三郎にとって“蔦屋グループ”に名を連ねる面々のバックアップは何よりも頼もしい。鱗形屋にしてもそれを無視することは難しかったはずだ。

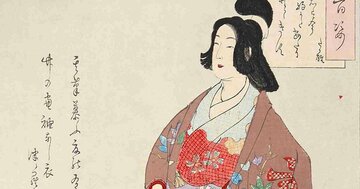

お大尽が味わう道楽

「花魁道中」パレード

吉原の引手茶屋は客と妓楼、遊女を取り持つ中継地点として機能していた。

粋や通を気取る客はいきなり登楼せず、まず茶屋にあがる。茶屋は食事や酒の用意を整え、酒席に幇間や女芸者、芸人を手配した。

だが、引手茶屋は遊女を置かない。客は豪奢な宴席を愉しみながら、好みの遊女を茶屋にリクエストする。茶屋ごとに懇意な有名妓楼があり「この遊女を指名するなら、あの茶屋」という暗黙の了解もあった。

遊女のなかでも最上級の花魁を呼びつければ、妓楼から茶屋まで迎えにきてくれる。この際、上妓は着飾ったうえ、数々のお供を引き連れて「花魁道中」という最高のパフォーマンスを演じてみせた。その壮麗なパレードこそ吉原の、いや江戸の華。茶屋で待つ客はお大尽として下にも置かれぬ扱いを受ける。

花魁を迎えて酒席は最高潮に達し、宴がお開きとなった後でようやく客は遊女と遊郭にしけこむことができた。もちろん妓楼へ向かう復路も賑々しいものになる。

これが吉原のルール、お大尽ともなればカネばかりか、あれこれと手間がかかる。