しかし、そういった出費と時間こそが吉原の粋。ケチケチしたり面倒くさがったりした途端に野暮、無粋の烙印を押されてしまう。江戸っ子にとって野暮呼ばわりされるほどの屈辱はなかった(もっとも、吉原には贅沢な妓楼ばかりが並んでいたわけではない。茶屋経由など必要のない安直な店もたくさんあった)。

貸本業のビジネストークで

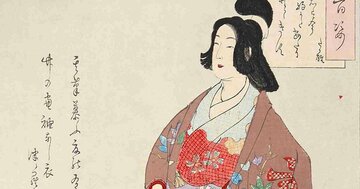

遊女たちの一人ひとりを知る

ふたつめは、やはり重三郎の機動力と取材力、彼の顔の広さに負うところが大きい。

江戸文学研究者で中央大学教授の鈴木俊幸は『新版 蔦屋重三郎』(平凡社)において、重三郎が江戸屈指の本屋にのし上がっていくまでの「営業の大きな柱は貸本業であった」と推測している。

江戸の貸本屋は、店舗としての本屋に負けない影響力を誇っていた。

吉原界隈はもちろん、長屋どころか武家屋敷まで風呂敷あるいは葛籠を背負った貸本屋が入り込んでいる。江戸では、こういう貸本のデリバリーシステムができあがっていた。

貸本屋には重三郎のように身ひとつで商いするケースだけでなく、たくさんのスタッフを擁する大手もあった。

草双紙がよりたくさんの人々に借り出されるメリットは図り知れない。

江戸の本は店頭セールスだけでなくレンタルされることで評判を高めていった。

「1冊を百人が読み、百人がそれぞれ10人の知人、友人に本のことを話す。本というヤツは1冊ながら千人力となるんです」、重三郎ならこう嘯いてもおかしくはない。

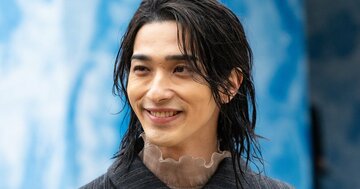

若き日の蔦屋重三郎、貸本屋としてのテリトリーは吉原――。

日々、くまなく吉原を行き来し、妓楼や茶屋に誼を通じておく。まして遊女たちは重三郎にとって大事な顧客、本を勧め感想をきく合間に世間話もする。こういったビジネストークのおかげで遊女たちの気立てや嗜好までつかんでいたことだろう。それこそ、眼をつむっていても吉原を歩けたし、遊女の顔と名前が一致し、スラスラと諳んじられたのではなかろうか。

肉体をひさぐ女たちの心根や悲哀、さらには妓楼の裏事情までが重三郎の胸に刻まれたはず。これらは、後になって吉原が舞台の作品を開板する際に大きなバックボーンにもなっただろう。

細見を開けば、「私は吉原の生き字引きなんですから」という重三郎の青年らしい強烈な自負と気負いがきこえてきそうだ。