写真はイメージです Photo:PIXTA

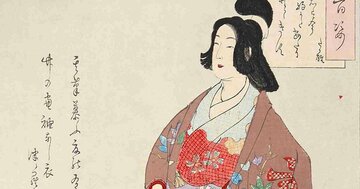

写真はイメージです Photo:PIXTA

幕府公認の遊郭がある吉原は性の歓楽街のみならず、江戸のトレンド発信地であり、なかでも最上級の遊女・花魁はスターであった。2025年1月放送開始のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で、その生涯が描かれる蔦屋重三郎が生まれ育ったのも吉原だった。通称・蔦重と呼ばれる彼は、慣れ親しんだ土地で出版業を旗揚げし、稀代のメディア王にのし上がる。ノンフィクションの名手、増田晶文氏が蔦重の原点をたどる。※本稿は、増田晶文『蔦屋重三郎 江戸の反骨メディア王』(新潮選書)の一部を抜粋・編集したものです。

吉原のタウンマップが

蔦重の出版界デビュー

蔦屋重三郎が出版にかかわったのは、安永2(1773)年秋に板行(版木で印刷して発行すること)の『這嬋観玉盤(このふみづき)』が嚆矢となる。続いて翌年正月には『細見嗚呼御江戸』が出た。いずれも「吉原細見」だった。

とりわけ『細見嗚呼御江戸(さいけんああおえど)』の奥付には「細見改(あらため)」そして「取次」として「新吉原五十間左りかわ 蔦屋重三郎」と明記されている。

ちょっと大げさだけど、蔦屋重三郎がいよいよ江戸の出版業界にデビューしたわけだ。

安永2年といえば、重三郎は24歳になっている。

当時の本屋は多色摺りの浮世絵(錦絵)と、見開きいっぱいに挿画をレイアウトした草双紙をメイン商品にしていた。

これらに伍して江戸の本屋に欠かせぬ主力アイテムだったのが吉原細見だ。

吉原細見は遊郭の最新データを満載したガイドブックに他ならない(京の島原や大坂の新町など名だたる遊郭にも細見がある)。

基本、正月と秋(文月=7月)以降の2回、開板(編集部注/版木を刷り、本を印刷すること)された。内容は妓楼や茶屋、船宿などの場所を記したタウンマップであり、遊女たちの名前、揚げ代のほか男女の芸者を網羅したリストでもあった。

百年の歴史を持つ出版社が

蔦重を取り立てたわけ

細見が両方を兼ねたタウンガイドである以上、内容は最新かつ詳細、正確であることが求められる。それだけに、重三郎が『細見嗚呼御江戸』で取次業務を請け負うだけでなく「細見改」も兼務している点を見逃してはいけない。細見改は改所(あらためどころ)とも、廓内の情報を収集する重要な役割を担っていた。細見改の仕事ぶりで吉原ガイドの内容が左右されるだけに、誰でも務まる役職ではない。