写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

一時期、大きな社会問題となった「ニート」。かつてほどメディアで取り上げられなくなったものの、現在でも一定数の割合でニートはいる。彼らが将来的に社会にどのような影響を与えるのかなどを予測した。※本稿は、近藤絢子『就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。

ニートの割合は学歴に

よって大きく異なる

まず、「労働力調査」を使ってニートの割合を見ていこう。ニートとは、もともとはNot in Education,Employment or Trainingの略で、「学校にも職業訓練にも通っていない無業の若者」を指すイギリス由来の言葉である。イギリスではNEETは、通常は10代の若者に限定して使われる。しかし日本では「就業も求職もしておらず、学校にも通っていない未婚の若者」を指し、年齢層も30代まで含むことが多く、若干ニュアンスが異なる。

「労働力調査」や「就業構造基本調査」などに基づいてニートの数を集計する際には、非労働力(就業も求職もしていない人)から、主な活動として通学や家事をあげていない未婚者を、15~34歳あるいは39歳などと年齢を区切って集計することが多い。ここでは卒業年を基準に世代を分ける都合上、年齢の代わりに卒業後の年数で区切るが、それ以外はこの定義に従う。

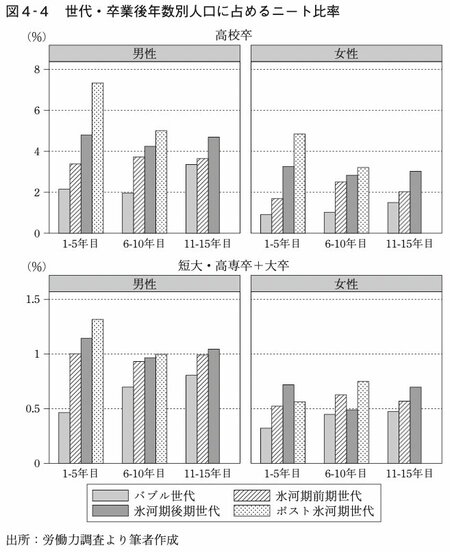

図4-4に、世代・卒業後の年数・男女別に、人口に占めるニートの比率を示す。ニートの存在が日本社会に認識された当初より指摘されてきたことだが(玄田有史・曲沼美恵『ニート─フリーターでもなく失業者でもなく』2004年、幻冬舎など)、学歴によってニートの割合は大きく異なり、高校卒や中卒・高校中退のほうが、短大・高専卒や大卒よりも、ニートの割合がはるかに大きい。このため、高校卒と短大・高専卒以上に分けて集計し、グラフの軸の単位も変えてある。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

図4-4の上段、高校卒のグラフを見ると、若い世代ほどニートの割合が高くなっている。また、いちばん若いポスト氷河期世代の最初の5年間が突出して多いのを除くと、卒業後の年数がたっても、ニートの割合が減っているわけではない。