仮にニートの多くが親に経済的に依存しているならば、高齢になるにつれて親が亡くなったり病気になったりして頼れなくなり、生活に困窮するケースが増えてくることが懸念される。もしもこのまま50代や60代になっても高校卒の4%程度がニートのままだとすると、深刻な社会不安が危惧される。

より直接的に、「現在親に経済的に依存しており将来の生活不安がある人」がどのくらいいるのかも見てみよう。下田裕介(『就職氷河期世代の行く先』2020年、日経プレミア)は将来親の介護が必要になった時に生活が困窮するリスクの高い「生活不安定者」として、いくつかの公刊統計を組み合わせて、「未婚で親と同居する非就業者・非正規雇用者数」を算出したものに、世論調査で「老後の生活を心配している」と答えた親の割合を掛け合わせてその数を試算している。下田の試算では、2015年時点で41~45歳である団塊ジュニア世代(おおむね氷河期前期世代に該当)には、生活不安定者が33万人含まれる。

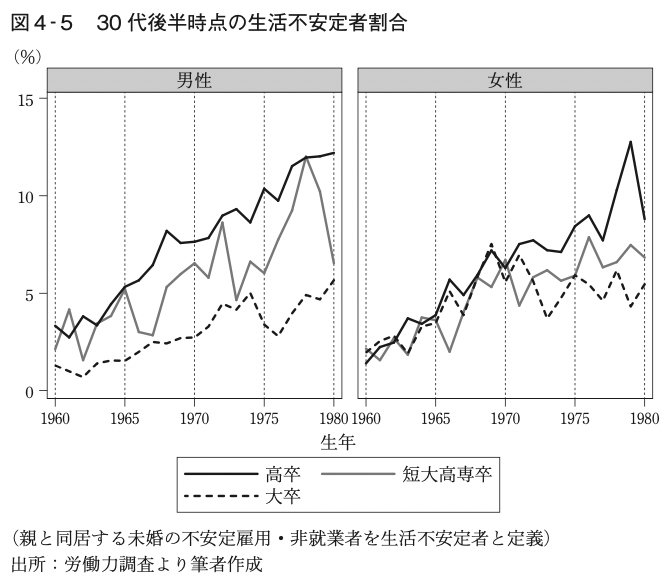

下田の定義に倣い、「労働力調査」を用いて、「未婚で親と同居する非就業者・非正規雇用者」が世代人口に占める割合を集計した。年齢層を35~39歳に絞り、男女・学歴別に、横軸に生年を取ってグラフにしたのが図4-5である。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

学歴が低い人の方が

生活不安定者になりやすい

なお、30代後半はまだこれから結婚する人も少なからずいる年齢である。そのため、ここで参考にした下田裕介(『就職氷河期世代の行く先』2020年、日経プレミア)による試算も41~45歳時点の数値であった。しかし、氷河期後期世代に相当する1970年代後半生まれまでカバーするためにはこれ以上年齢を上げることができないため、やむをえず35~39歳の数値を用いる。また、下田が用いていた「老後の生活を心配する親の割合」は、金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」(令和3年調査)の回答から親世代の77%に相当すると考えられるので、厳密には図4-5のグラフに0.77をかけたものが下田の定義する「生活不安定者」となる。