「定年」とは?

19時を回ったころ、仕事がひと段落したC部長は、D社労士に電話をし、AとBの件を延々と1時間話しまくった挙句、「本当に困りました。助けて下さい」と泣きついた。

企業が社員の雇用契約を終了する年齢をいう。通常は就業規則で定年年齢と時期を(たとえば60歳の年度末など)定め、社員がその年齢などに達した時点で自動的に退職する。

<定年と法律の関係>

企業は定年に関して高年齢者雇用安定法を遵守する必要がある。

(1)定年の60歳未満設定を禁止する。

(2)65歳までの雇用機会を確保するための措置を義務づける。

定年の廃止や引き上げ、もしくは継続雇用制度(再雇用制度や勤務延長制度)を運用する。

(3)70歳までの就業機会の確保を努力義務とする。

事務所にいたD社労士は、パソコンを立ち上げ、顧問社労士として甲社から預かった就業規則のデータを確認した。

「えーと。甲社の定年は60歳の年度末で、希望者は65歳の年度末まで再雇用契約で勤務可能と書いてある。定年を延長できる制度のことを勤務延長制度といいますが、それはどこにも記載がないですね」

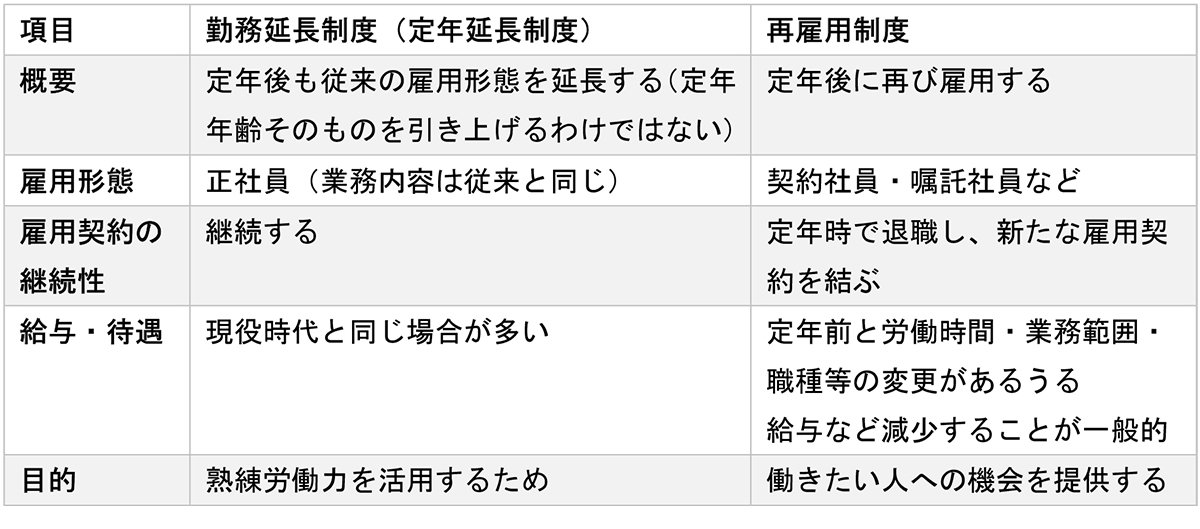

「勤務延長制度」と「再雇用制度」はどう違う?

継続雇用における勤務延長制度と再雇用制度の違い(筆者作成) 拡大画像表示

継続雇用における勤務延長制度と再雇用制度の違い(筆者作成) 拡大画像表示

「Dさん、その『勤務延長制度』ですが、就業規則に書いていないと運用は無理ってことですか?」

「そうですね。退職社員が不利益を被ることがなくても、就業規則の記載がないと今回のようにトラブルになることもあります。BさんもAさんや他の該当社員と同じく、65歳の年度末までの再雇用契約で運用した方がいいでしょう」

「しかし再雇用の場合、これまでの対象者は定年前より給料を下げています。それではBさんは納得しないでしょう」

「就業規則では『再雇用社員の給与、賞与額は会社の業績や業務内容、貢献度合いなどにより個別に定める』とあり、これ以上詳細な記載がありません。従って再雇用契約でも処遇は個別に決めてかまいません」

「なるほど」

「甲社の場合、今までの再雇用者は、退職前と異なる条件で働くから給料やボーナスを下げていたのでは?」

「その通りです。例えばAさんは課長を退くので部下の管理がなくなる分、業務負担が軽くなりひと月当たりの休日数も増えますね。他の再雇用者も同じような扱いです」

「Bさんの場合、退職後も設計課長で権限、業務内容は同じですから給料やボーナスの額は従来と同額でOKです」

「それなら安心しました」

「ただし退職金に関しては、再雇用では定年時に退職金を支払うので、その後の勤務で差額分が出た場合、賞与に上乗せするなどの対処が必要になるかもしれません。Bさんには、雇用契約が勤務延長から再雇用に変わったことで不利益が生じないのであれば、納得してもらえるかと思います」