「部下に、機械のように働くことを求めていませんか?」

そう語るのは、これまでに400以上の企業や自治体等で組織変革の支援をしてきた沢渡あまねさん。その活動のなかで、「人が辞めていく職場」に共通する時代遅れな文化や慣習があると気づきました。

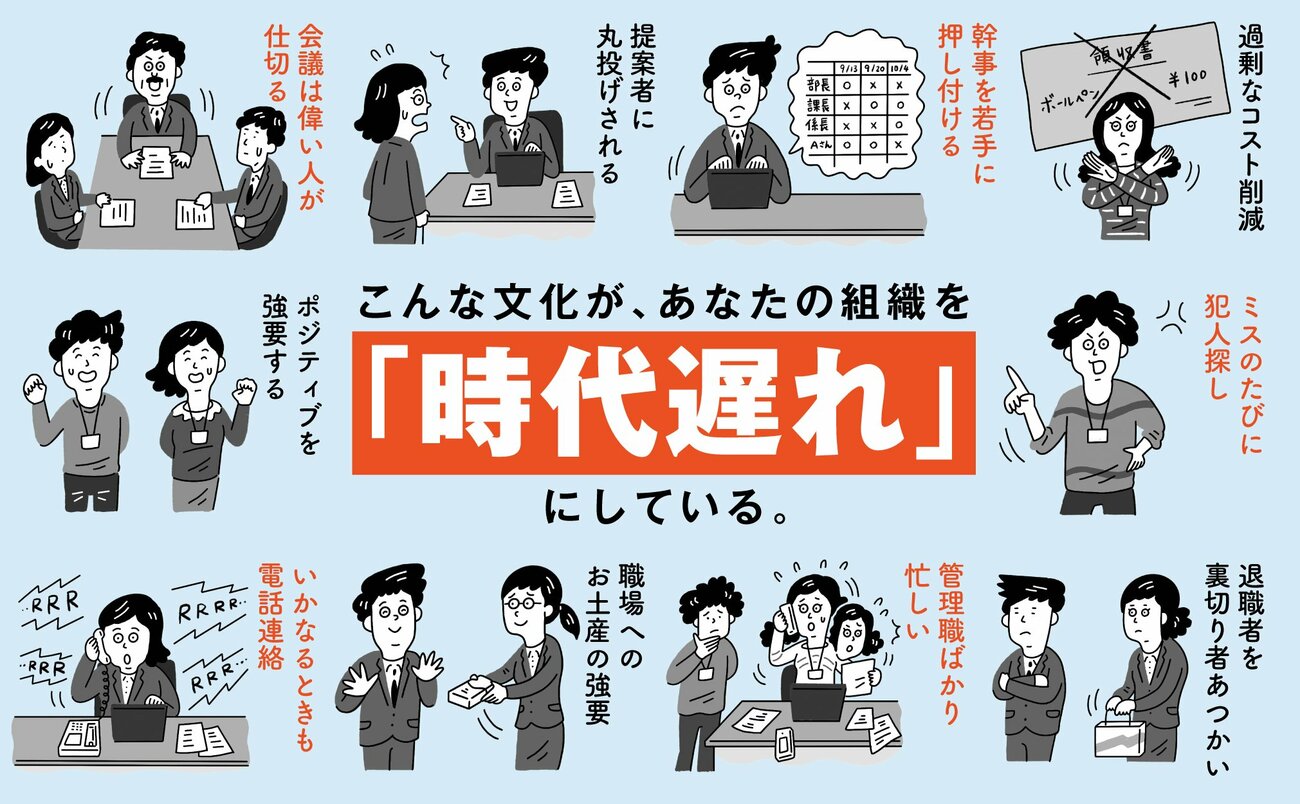

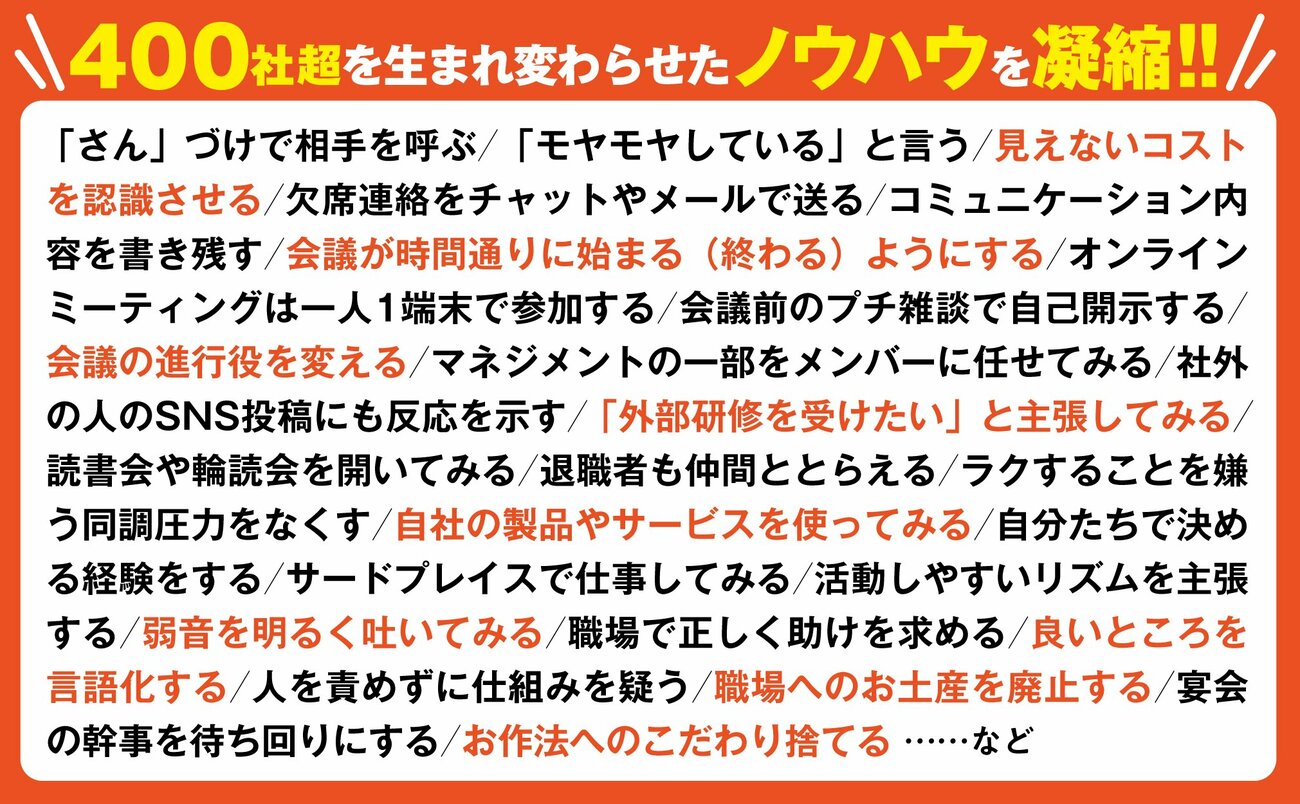

それを指摘したのが、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』。社員、取引先、お客様をうんざりさせる「時代遅れな文化」を指摘し、現場から変えていく具体策を紹介。「まさにうちの会社のことだ!!」「すぐに実践してみます!」と、とくに現場リーダー層を中心に多数の反響があり話題に。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「人の心を病ませるリーダーの特徴」を紹介します。

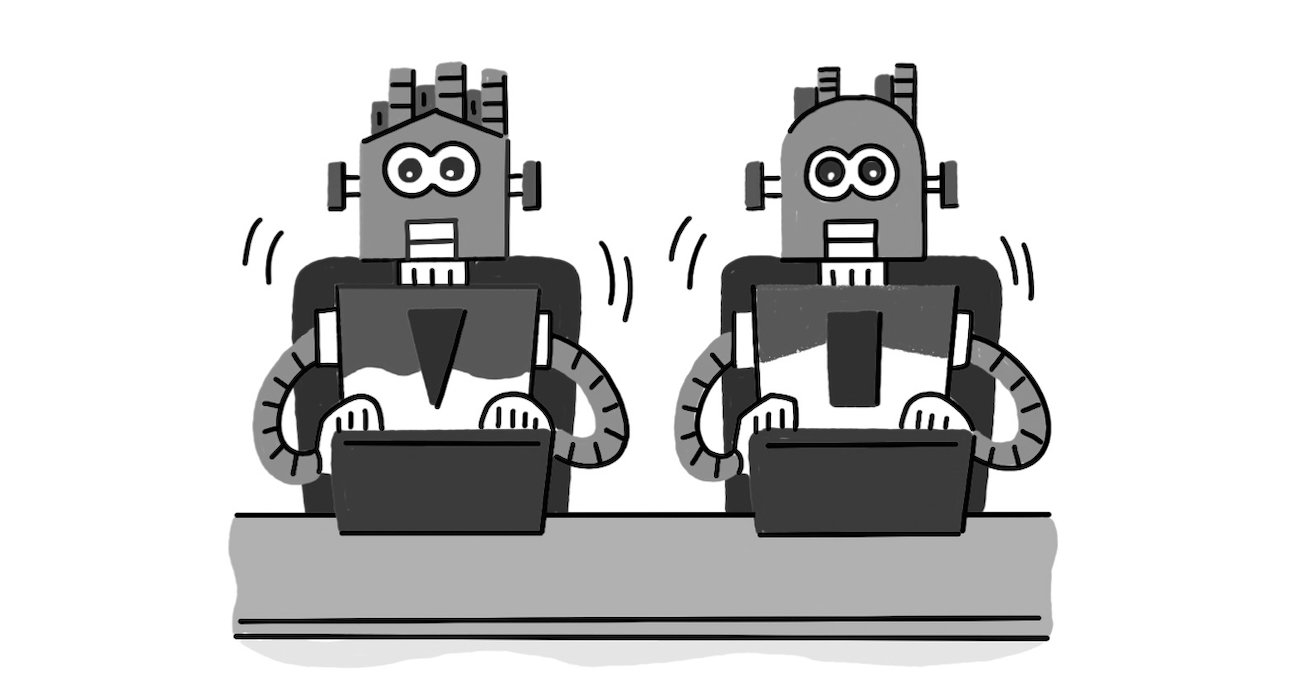

機械のように働く人ばかりになっていないか?(イラスト:ナカオテッペイ)

機械のように働く人ばかりになっていないか?(イラスト:ナカオテッペイ)

感情を否定する組織

職場はあくまで仕事をする場所である。

ビジネスとはドライであるべきだ。

意見に私情を挟むなどもってのほか。

ルールや決まりおよび上や顧客からの指示に従い、淡々と進めればよい。

データやファクト(事実)だけを重視する。

仕事の場面で感情を表現するなんて大人げない。

こういった価値観や文化が強い職場や、それを押し付けるリーダーが存在する。

そうかと思えば、感情を出すことがむしろ歓迎され、個性を抑えていると「つまらない人」と言われたり「なにかあったのではないか」と心配されたりする職場もある。

この特性は個人差もあるが、業界や職種による違いもあるだろう。行政機関や金融機関など、正確性や公平性を重んじる業界においては冷静沈着が重んじられ、一方エンターテインメント分野の企業やクリエイターなどの職種においては個性や感情が重んじられる。

感情は我慢しようと思ってできるものではない

いずれも良い面とネガティブな面があるが、筆者は多少なりとも個の感情や個性をリスペクトしたほうが、組織も人間関係も円滑に回るのではないかと考えている。

組織や仕事とはいえ、それが人の営みである以上、そこに生じる感情の存在は否定できない。

感情的になりすぎるのも考えものだが、感情に蓋をしすぎるあまりストレスを抱え込んだり、組織のおかしさや異変が正しく言語化されず「見て見ぬふり」されたりするのも問題だ。

また、人は誰しも承認欲求を持っている。それに誰かに気にかけてもらったり、誰かを助けて感謝されたりするのは単純に気持ちがいい。感情を無視しては良い関係構築もできず、良い仕事もできないのだ。なぜなら我々は機械ではないのだから。

組織にも人にも必要な能力「EQ」

EQという概念がある。Emotional Intelligence Quotientの略称で、自身や他者の感情を察知、理解し、思考や行動に活かす能力を指す。

「心の知能指数」とも呼ばれ、しばしばIQ(Intelligence Quotient、知能指数)と対をなす能力として説明される。

知能と同じくらい、いや、それ以上に感情は重要だ。

人の感情がわからない組織に、良い人が集まるだろうか。感情に無頓着な人たちが、人を感動させる製品やサービスを開発できるだろうか。

EQはIQ同様に、組織や社会を健全に営む上で欠かせない能力なのである。

あなたの組織はどうだろう。個人的な感情を表に出すことが悪とされ、無視され、ルールや数字、上からの指示遂行ばかりが重視されていないだろうか。その文化が組織全体を感情に無関心な体質に変えてしまうのだ。

(本稿は、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、「感情を軽視する文化」をなくすための具体的な方法も紹介しています)