新幹線需要の回復などで

大幅増益となったJR東海

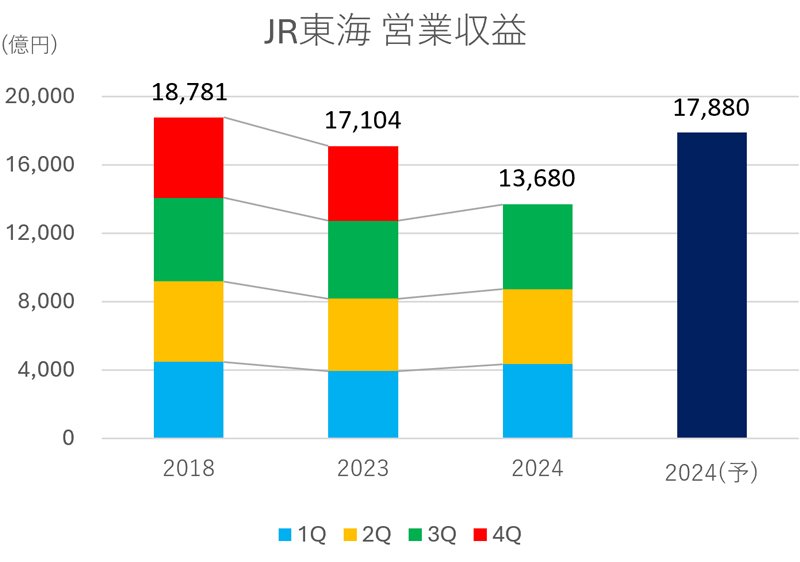

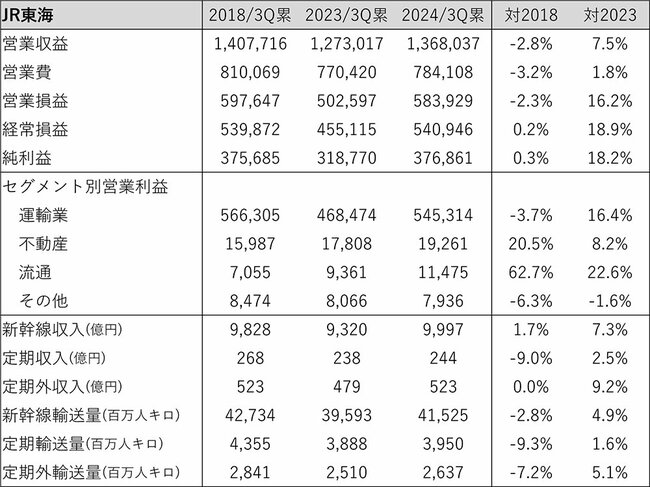

JR東海は営業収益が前年同期比7.5%増の約1兆3680億円。セグメント別にみると運輸業が同7.2%増の約1兆1177億円、不動産業が同3.8%増の約387億円、流通業が同6.4%増の約1204億円だった。

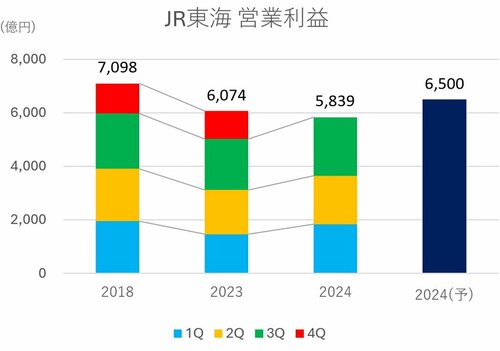

営業利益は同16.2%増の約5839億円で、運輸業が同16.4%増の約5453億円、不動産業が同8.2%増の約193億円、流通業が同22.6%増の115億円だった。2018年度の営業利益は5976億円だったので、コロナ前にほぼ並んだ。

運輸業の増収増益は、東海道新幹線の利用が第3四半期に入ってさらに一段、回復した結果だ。昨年4~9月の輸送量は、地震や台風の影響を受けた8月を除き、対2018年度で94~97%の水準で推移していたが、10月以降は99~101%まで増加した。

特に「のぞみ」の利用が好調で、上半期の利用状況が同98%だったのに対し、第3四半期は同105%と大幅に向上した。これまでビジネス利用を中心とした平日利用の戻りが鈍く、観光利用が多い土休日の好調が目立ったが、第3四半期の平日利用は同97%まで回復した。ほぼコロナ前に戻ったと言えるだろう。

本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。

本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。

さて、問題となるのはリニア中央新幹線である。「天敵」の川勝平太静岡県知事は退任したが、後任の鈴木康友知事は1月6日の記者会見で、静岡工区をめぐる議論は「年内に解決するのは難しい」と述べており、南アルプストンネル着工の見通しは立っていない。

工事が進む他工区についても、トンネル工事現場での崩落事故や、地表の地盤沈下、水枯れ、水や気泡の噴出などのトラブルが相次いでいる。静岡工区は工期10年を見込んでおり、鈴木知事の言う通りならば開業は早くても2036年になるが、それも楽観的な見通しに過ぎない。

東海道新幹線が潤沢なキャッシュを生み出し続ける限り、開業が遅れても業績への影響は全くないどころか、延びれば延びるほど資金的には余裕が出てくる。とはいえ過剰に利益を貯め込めば、増配や値下げの圧力が高まるだろう。

コロナ禍から5年が経過し、鉄道事業、非鉄道事業ともコロナ後に着手した取り組みが徐々に形になってきた。国際情勢が混迷を極める中、国内ではインフレ、人口減少が加速する。各社の経営は「アフターコロナ」のさらに先に対応できるのか、これから真価が問われるだろう。