事務所提供

事務所提供

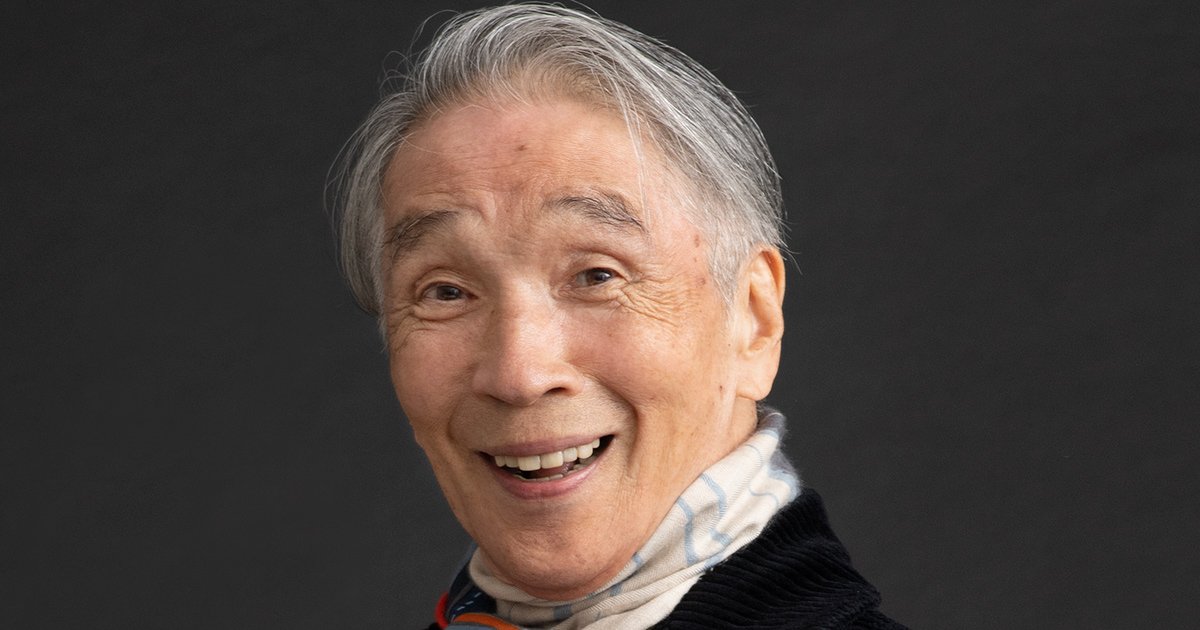

かつて正月の看板番組だった『新春かくし芸大会』。番組では毎年のように目を見張るような芸を披露し“ミスターかくし芸”とも呼ばれた堺正章だが、どのように芸事に向き合っていたのか。芸歴70年の中で初めて出版した著書の中で、華やかな舞台の裏に隠された苦労と、芸事への独自の哲学を語る。本稿は、堺 正章『最高の二番手』(飛鳥新社)の一部を抜粋・編集したものです。

“ミスターかくし芸”の芸事好きは

栗原家のDNAなのか!?

大好きな従兄が芸能界にいる。古典的な曲芸と、ドイツ式ジャグリングをミックスさせたオリジナルの太神楽曲芸を行うコンビ、ボンボンブラザーズの鏡味繁二郎である。父の兄の息子で、太神楽曲芸協会と落語芸術協会に所属し、僕より少し年上だ。小さい頃からずっと仲良しで、今もよく一緒に食事をする。僕は、60年以上続けている重夫ちゃん(彼の本名)の芸が大好きだ。

彼は、芸人とは思えないほど、普段からとても無口だ。舞台上でもひとこともしゃべらず、パントマイムだけで15分間もたせたりするのだから驚かされる。ボンボンブラザーズの芸は、押しつけがましさを一切感じさせない、粋な江戸っ子気質が光る、他に類を見ない完成された芸である。

彼らの芸もそうだが、言語の壁を超え、世界中のどの国の人が観ても視覚だけで理解でき、楽しめる芸は、なんともいいものだと思う。一方には、“ミスターかくし芸”などと呼ばれたこともある僕がいる。芸事が好きなのは、やはり栗原家(編集部注/本名は栗原正章)のDNAなのだろうか。

お正月の看板番組だったフジテレビ系列の特番『新春かくし芸大会』。この番組では、ありがたいことに34年もの間、個人芸を披露した。お正月ならではのフェスティバルと言えばいいのか、とにかく特別な番組だった。1976年から出演し、キャプテンや総合司会、大トリも務めたが、挑戦する演目を何にするのか、決めるのは毎回すべて自分だった。

毎年、夏頃になると、番組スタッフが世界中のさまざまな芸事のビデオを大量に収集し、僕のところへ届けてくれた。その数、毎回百数十本。ひたすらビデオに目を通し、その中からやりたいものを探すのだ。

練習は怪我の繰り返し

つらいなんてものじゃない

演目が決まったら、当の芸人の方から僕が芸を教えてもらえるよう、スタッフが世界各地どこへでも交渉に赴いた。快く許可をしてくれる方もいれば、絶対に許してくれない方もいた。どの人も、自らが生み出した芸事にプライドを持ち、大切にしていた。

こういう芸は、うまくやれるかどうかということより、最初にそれを考えつけるかどうかに真価があるのではないだろうか。本当にすごいのは、それを最初に発案した人なのだと思っている。