あまり知られていない芸人さんだが、しゃべらない代わりに、音や服を効果的に使用した味わいのあるパントマイムが素晴らしかった。

誰が見ても面白い芸を完璧に演じる彼に、僕は強い憧れの気持ちを抱いた。そして、彼が出演するビデオをかくし芸大会のスタッフに集めてもらって、繰り返し、繰り返し、何回も観た。

最近の日本のお笑いは

近くにいる人にしか届かない

踊りやアクトもあり、その緩急自在の流れからは、観客を楽しませたいという思いが痛いほど伝わってくる。今でもそのビデオを観ると涙が出るほどだ。

生い立ちが複雑なためか、彼の佇まいにはどこかに陰影があり、自分で道具を片づけたりする背中にも哀愁が漂っている。

しかし、その一方でプライドも感じられ、事実、その芸は天下一品でもある。こういう芸に近づくためにはどうしたらいいのか、と僕は真剣に考えたものだ。お会いしたことはないが、こんな比類のない超一流の芸を披露する彼を心から敬愛している自分がいて、そんな自分を裏切れないという思いから、僕は自らのかくし芸に力を注いでいたのだと思う。

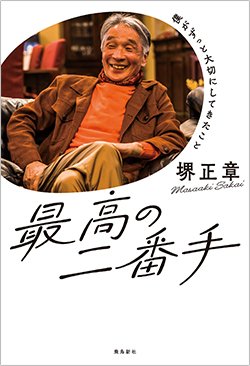

『最高の二番手』(飛鳥新社)

『最高の二番手』(飛鳥新社)堺 正章 著

ちなみに、現在は彼の息子さんが同じ芸を継いでいるのだが、これが不思議なほどまったく面白くない。ただコピーしているだけで、自分のものになっていないのだ。芸に暖簾分けというものは存在しないということだろう。ジョージさんの芸には、たしかな「存在感」があった。存在感で勝負をかけることがいかに難しいかを痛感させられる。

そんな彼の芸と引き比べると、最近の日本のお笑いは、近くにいる人にしか届かない小ぶりなネタに終始しているのではないか、とつい感じてしまう。もちろん誰もが一生懸命だし、求められているものを投げ返せているのはたしかだと思う。ただ、瞬発力で勝負するような話芸がうまい人は多くても、その人にしか果たせない芸事を深く掘り下げてしっかりと演じられるプロが少なくなった気がする。

もしかすると、いろんなものを削ぎ落とし、しゃべりがなくても魅せられる芸、世界中の誰が観ても理解でき、笑顔になれる芸――そういうプリミティブな芸こそ、芸事に携わる者が目指すべき究極の形なのかもしれない。