「居場所をつくる」とは、どういうことなのか?

そもそも「所属」「居場所」とはどういうことでしょうか?

「所属」というものは、ありのままの「自然な姿」で所属することであり、「居場所」も同様に、ありのままの「自然な姿」のままで居られる場所があることを指します。

そして、アドラー心理学では、僕たちがありのままの「自然な姿」でいられるのは、唯一、周囲の人々へ「貢献」ができているときだけだと考えます。

想像してみてください。

皆さんのチームが船旅をしているとします。ところが、その船が難破して、無人島へ流れ着いたとしたら、皆さんはどのような行動を取るでしょうか?

怪我をしたり、病気にかかったりしていなければ、ほとんどの人は生き延びるために、食料や水を探しに出かけるでしょう。そして、雨露をしのぐ住居になりそうな洞穴を探し、材料を集めて家づくりを始めるに違いありません。

しかし、そのうちの一人が、仲間に「協力」も「貢献」もせずに、浜辺で寝っ転がりながら鼻歌を歌っていたとしたら、皆さんは、彼のことを仲間だと思えるでしょうか? 到底無理なことだと思います。

人間は、あらゆる動物のなかで最も弱い動物です。

その一人では生きられない弱い動物がこれまで繁栄してきたのは、互いに「協力」し合い、「貢献」し合ってきたからだと考えられています。

つまり、人間は一人では決して生きていけないということ。

そして、そんな人間が生き延びる唯一の方法が仲間同士「協力」し合うことであり、そのために最も大切なのは「仲間に貢献する」ことにほかならないということです。

部下の「貢献」を引き出すことで、

「居場所」はつくり出される

これは、職場でも同じです。

「仲間」として認められて、「居場所」を与えられるためには、「貢献」が求められます。

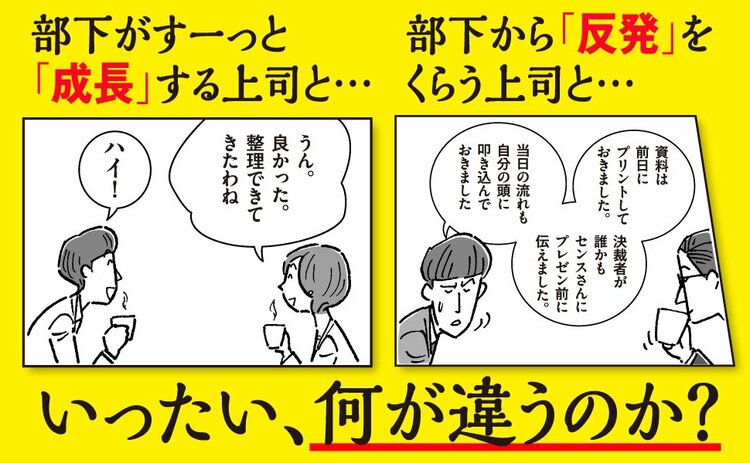

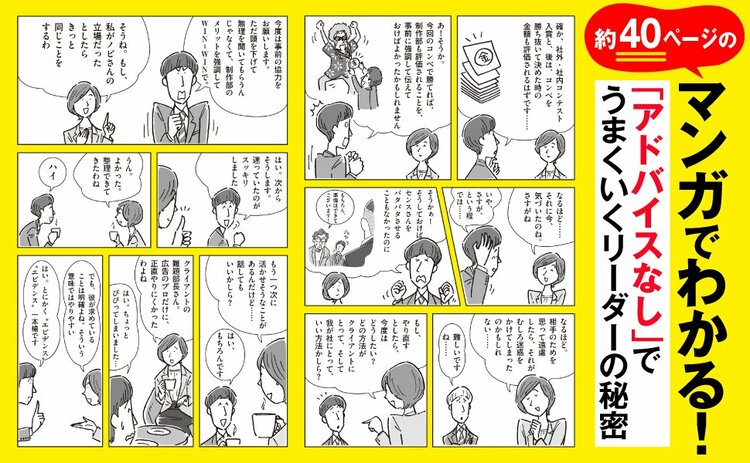

つまり、上司は、部下が「貢献」できるようにサポートすることによって、部下に「居場所」をつくってあげるのが仕事であり、その仕事に「貢献」できたときに、上司にも「居場所」が与えられるというわけです。

そのためには、会社・チームに対する「貢献」のできていない部下と向き合うことを「回避」してはなりません。「回避」している限り、部下との間に波風は立ちませんが、その結果、部下が「貢献」することができなければ、その部下は、会社のなかで「居場所」をつくり、それに「所属」することが困難になるでしょう。

それは何も「会社をクビになる」ということではありません。

会社のなかで、ありのままの「自然な姿」で、リラックスして過ごすことができなくなるということです。

もちろん、それは上司も同じです。

部下の「成長」を促し、「貢献」を引き出すことこそが、上司の会社に対する「貢献」であり、その「貢献」ができなかった上司の「居場所」は失われてしまうのです。

ここには、「短期」と「長期」のトレードオフの関係があります。

「回避型」リーダーは、その場その場で部下に対して「穏便」に接することで、短期的には、会社のなかに「居場所」をつくり、そこに「所属」することは可能です。

しかし、それが、長期間にわたって持続するとは思えません。

なぜならば、「人間関係の葛藤」を回避しているばかりでは、部下の「成長」を引き出し、組織に対する「貢献」を引き出すことはできないからです。いや、そもそも、部下との葛藤を「回避」して、人間同士向き合うことから逃げ回っているだけでは、やがて部下からも愛想を尽かされるに違いありません。

つまり、短期的には「人間関係の葛藤」を避けることで「居場所」ができるかもしれませんが、それだけでは部下の「貢献」を引き出すことができず、長期的な「居場所」を確保できなくなってしまうのです。

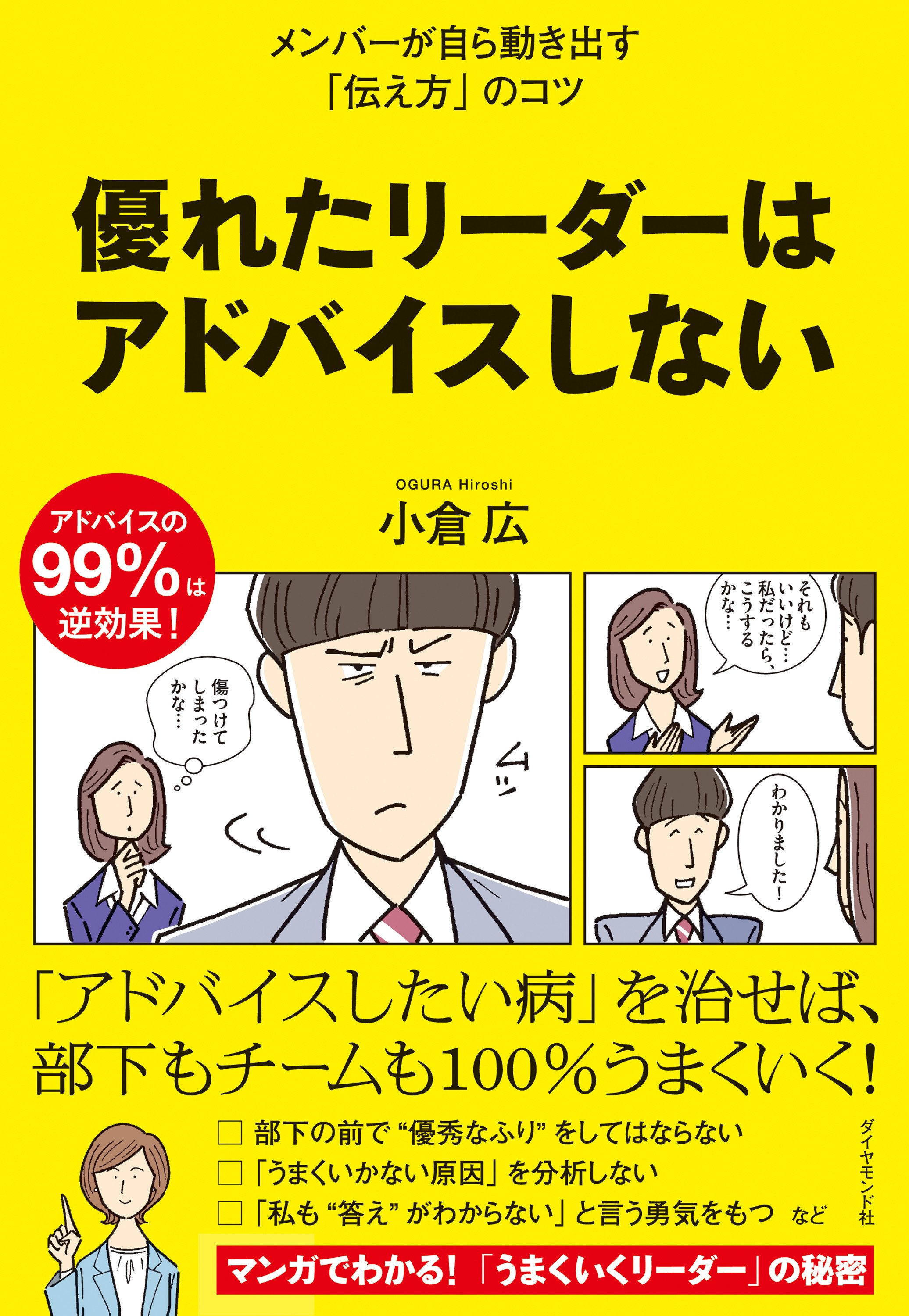

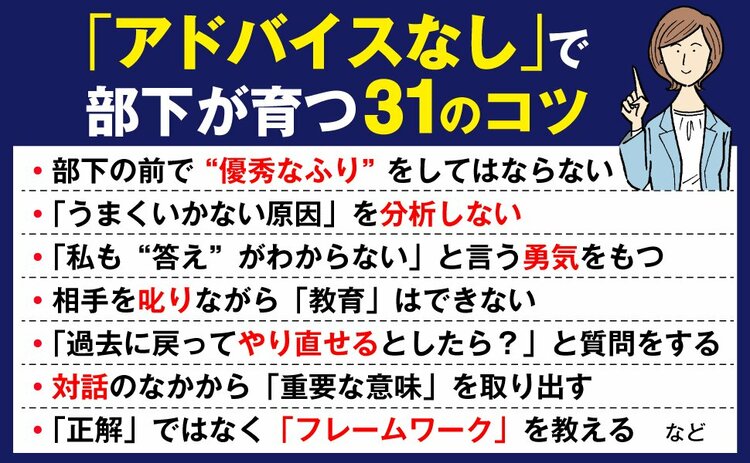

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。