言葉のはやりと思えば、いずれすたれることもあるかもしれないけれど、使っている人は「流行語」だと思って使っているわけではないところが、少し違うように思います。

流行語は、それが流行語とわかって面白がって使い、ちょっと古いと思えば使わなくなります。「ナウなヤング」なんてすぐ死語になりました。

けれどこの「命をいただく」や「地球にやさしい」は、ちょっとたちが悪い気がします。「こう言っておけばいいだろう」という、一種の免罪符的な言葉で、そう言っておくことでなんらかの責任を回避しようとしている気配、語感がある。

広告代理店が考え出したコピーを、他の代理店も、自治体も、企業も、メディアもみんなで使いまわしているだけ、という言葉で、若い人たちなどの間で自然発生して広がったものではありません。

それをまったく意識せずに、普通の言葉として使うことに、私は危うさを感じます。

「言葉は生きている」と書きましたが、生きているということは、生き生きとしていなくてはならない。言葉はまず「個」のものではなくてはならないけれど、多くの言葉は「社会の空気」も反映します。

流行り言葉から

世相を読み解く

ある言葉が流行っているとき、安直に受け入れるのではなく、そこに何が反映されているのかを読み取る「勘」のようなものを、私たちは磨くべきです。

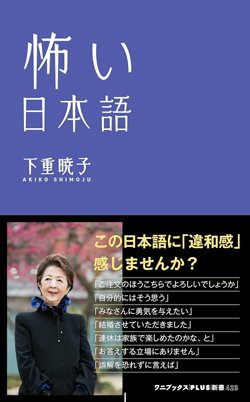

『怖い日本語』(ワニブックス【PLUS】)

『怖い日本語』(ワニブックス【PLUS】)下重暁子 著

「地球にやさしい」という言い回しが目についているとき、また自分でもつい使いそうになるとき、それが本当に「環境問題への意識が昔より高くなっているから」なのか、を立ち止まって考えてみる必要もあると思います。

「やさしい」という言葉はいい言葉ですが、その「多用」の理由はなんだろう?と、ちょっとでも考えることは、言葉を大事にすることであり、同時に自分の生き方を大事にすることです。そして、さまざまな情報を読み取るときの指標のひとつにもなるでしょう。

「言葉」「人」「社会」はそれほど密接なものだと思います。

言葉に敏感になることは、自分の生き方はもちろん、社会や国が今どこに向かおうとしているのかを自分自身で理解するうえでも、重要なものではないでしょうか。