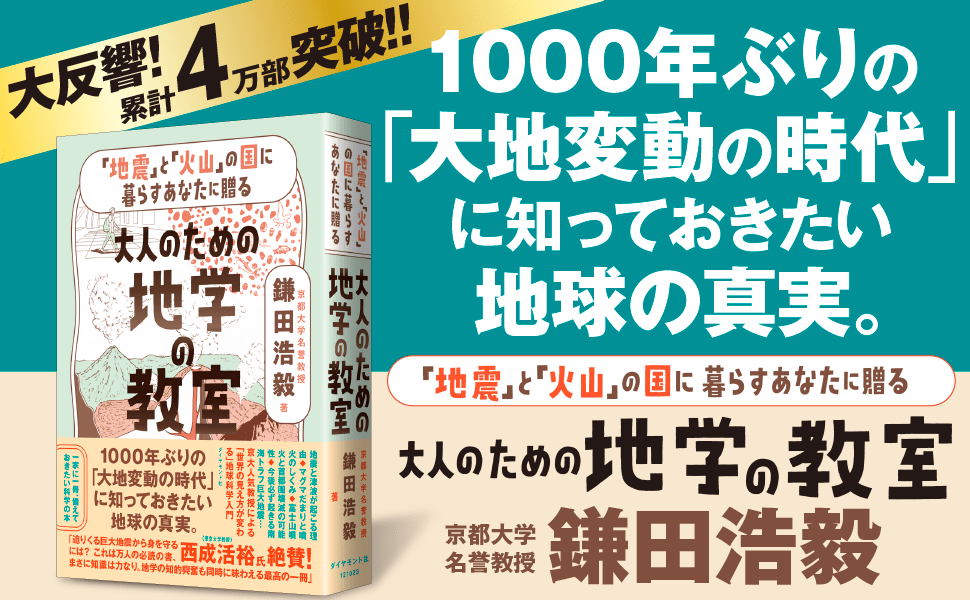

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

日本列島のカルデラ火山

規模が大きな噴火はとても怖いものです。地震はある地域を壊滅させますが、巨大噴火は世界を滅ぼすんです。

そこで気になるのは、これからも巨大噴火があるのかどうかということですよね。先に答えを言うと噴火がなくなることはありません。

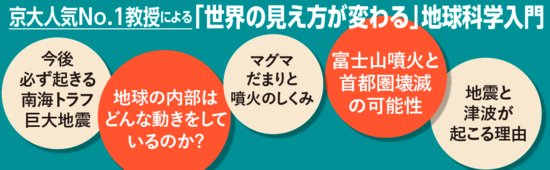

まずは日本に火山がどれぐらいあるかを見てみましょう。図は日本の活火山のマップです。

図 日本列島の活火山と巨大カルデラ火山 気象庁のデータを元に著者作成(イラスト:田渕正敏)

図 日本列島の活火山と巨大カルデラ火山 気象庁のデータを元に著者作成(イラスト:田渕正敏)拡大画像表示

国内の活火山は全部で111個あります。活火山とは最近1万年以降に噴火した記録がある火山で、それ以外、つまり1万年以降に噴火がないものは活火山に入れないということです。

昔は休火山とか死火山とか言ったけれど、その定義が曖昧になってしまうこともあって、最近は活火山とそうじゃない火山にわけています。これはよいことですね。だって、防災上、活火山にだけ注目してほしいから。

休火山、死火山というと、そっちのほうに気を取られることもあるから、それなら「活火山が危ないからそこだけ注意してください」ということです。

そろそろ噴火する火山

火山の噴火の規模を示すものとしてVEI(火山爆発指数)という指標があります。数字が大きいほど噴火の規模が大きくなりますが、VEI6くらいの大きな規模、カルデラ(火山の巨大噴火跡)がある活火山は日本に八つほど。

九州の鬼界カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデラ、それから有名な阿蘇カルデラ。北海道は支笏カルデラ、洞爺カルデラ、屈斜路カルデラ、それに青森県の十和田カルデラで、これらはすべて国立公園もしくは県立自然公園です。

洞爺カルデラの横に有珠山という山があります。これは2万年ぐらい前にできた小型火山で、2000年にも噴火しました。

この山はだいたい20~30年おきぐらいに噴火しているから、そろそろ噴火するかなと思っています。マグマはもうスタンバイ状態です。

ただ有珠山は具体的にいつどこで噴火しそうかという噴火の予測が成功しやすい山です。

デイサイトという粘り気の強い溶岩ができてゆっくり上がってくるから、予知から噴火までに時間がかかって逃げられる。ゆっくり上がるときに山を膨らますわけです。

前回の2000年の噴火も山が膨れて、数メートルも盛り上がり、地割れがたくさんできました。噴火の前兆現象がわかりやすいのです。

八つのカルデラ火山の規模は凄い

話を国内のカルデラに戻して、その大きさがどれぐらいかというと、北海道の洞爺カルデラと鬼界カルデラの噴出量が170立方キロメートルぐらい。直径でいうと洞爺カルデラは10キロメートルぐらいで、鬼界カルデラは海のなかにあるけれど同じように10キロメートルクラスです。

それから屈斜路カルデラは、直径はもうちょっと大きいけれど、噴出物は100立方キロメートルです。摩周カルデラはちょっと小さくて直径が4~5キロメートルぐらい。だから噴出物は18立方キロメートル。

それでも、10立方キロメートル以上で十分に大きい。先ほどの図は日本列島の主な活火山を並べてあるのですが、そのうちの八つがカルデラ火山で、それとほかのとは規模がまるで違うんです。

たとえばよく耳にする霧島山の噴出物は0.02立方キロメートルで、1立方キロメートルにも達してないわけです。

若い火山は危ない

雲仙岳は0.27立方キロメートル、桜島で2.1立方キロメートルです。ということで、僕たちが知っている火山はけっこう小さい噴火で、カルデラをつくるような巨大噴火とは規模がまったく違うということです。

あとは日本の八つのカルデラで知っておきたいのは、どれも10万年より若いということです。火山は若いほど、もう1回カルデラをつくるような大噴火をする可能性が高いから要注意です。

もう一つ、カルデラはどこにあるかというと、関東や関西などの日本列島の中央部にはあまりありません。

九州の火山灰は北海道まで飛ぶ

だから「関東や関西に住んでいるから大きな噴火は大丈夫」と思うかもしれないけれど、もし九州で大きな噴火が起きると、偏西風に乗って関西や関東はもちろん、北海道まで火山灰が飛んでいきます。

台風は日本列島を縦断するけれど、それと同じで日本のあらゆるところに火山灰が降って被害がおよびます。

実際、9万年前の阿蘇山の噴火では北海道まで火山灰が飛んでいます。

参考資料:【京大名誉教授が教える】7万年前、人類の9割が死亡した「驚くべき噴火」の正体

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。