スパイラルに進化する

野中理論

――「組織的知識創造論と財務・会計論の二項動態」の具体例を教えてください。

エーザイについての研究はその1つです。野中先生はエーザイを長年研究され、一方で、エーザイは世界で初めて組織的知識創造論を経営で実践しました。本書にも詳述しましたが、エーザイは2005年6月の株主総会で企業理念の定款への記載を決定しました。

企業理念は一部変更され、現在は「患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献し、世界のヘルスケアの多様なニーズを充足する」です。社会的使命の追求と株主価値向上を、両方とも実現する二項動態経営を宣言したのです。

同社は、全世界の社員が就労時間の1%(年間2.5日間)を患者と共に過ごすことを奨励しています。社員が患者の喜怒哀楽という暗黙知を「共同化」し、SECIスパイラルは起動します。そのスパイラルの中で、イノベーションを起こし、画期的な製品を開発し、利益を挙げる経営を行っています。エーザイは、「利益は目的である共通善の結果として得られる」と表明しています。

ただしエーザイは上場会社ですから、株主からの信任を継続的に獲得する必要があります。その仕組みを会計学的に言語化・形式知化するために私を共同研究に誘ってくださったと思っています。

エーザイは株主との対話を積極的に行い、共通善に向けた知識創造と企業価値創造を二項動態として捉えた経営を行っています。本書に、CFOの役割は知識創造を護ることだという趣旨を書きましたが、その裏付けの研究を野中先生や川田弓子さん(共著者)と私の3人の間の知的コンバットで行ってきました。

――本書ではエーザイの二項動態経営を会計的にも解説しています。

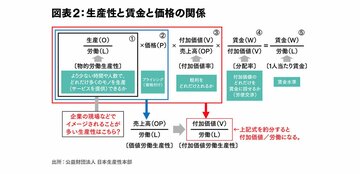

エーザイが企業理念を定款に記載する前年の2005年3月期決算の当期利益は555億円だったのが、2024年3月期決算での当期純利益は424 億円に下がっています。理由の一つは多額の研究開発投資にあります。医薬品開発には研究開発投資が必要ですが、投資時点で費用計上され、短期的には利益が減少します。にもかかわらず、時価総額は2005年で1兆円前後だったのが、2024年では1.5兆円に増加しています。

エーザイでは、社会的使命の追求とその結果としての株主価値向上という二項動態経営を投資家が共感していることを示しています。実際、こうした経営によるイノベーションによって、例えばアルツハイマー病の画期的な治療薬「レカネマブ」が開発され、2023年1月に米国で承認され、発売されるなどの成果が出始めています。

――エーザイの二項動態経営についての研究を、組織的知識創造論と財務・会計論の二項動態で行ったわけですね。

私は今回の共同研究に当たり、野中先生の研究を初期から読み直してみて、それがまさにスパイラルで進化していることを改めて認識しました。

野中先生の著書では『失敗の本質』(ダイヤモンド社、中央公論新社)や『知識創造企業』(東洋経済新報社)が多くのビジネスパーソンに読まれています。定性的な分析が中心の研究者だと思われている方がいるかもしれませんが、それは誤解です。

野中先生が研究者としての初期段階で評価されて書籍化されたのは『組織と市場』(千倉書房、1974年)で、企業活動について定量的な分析も包含しています。『組織と市場』は、1974年度の日経・経済図書文化賞を受賞しています。

1985年に著された『企業進化論』(日本経済新聞出版社)の副題は、「情報創造のマネジメント」 です。企業は、ハーバート・サイモンが唱えた「情報処理」だけでなく自ら「情報創造」していると論じて、その後の「知識創造」論に繋がっていくことがわかります。さらに、不確実性の環境下では人間の能力を信じ組織のあらゆるレベルで創造力が発揮できる土壌の醸成が企業には求められるといった主張などは、本書『二項動態経営』にも通じています。

研究者はややもすると理論化するだけに留まりがちですが、野中先生は実践的な提言を行うことを心がけていました。そして、「こうあるべきではないか」という理想主義と現実をミックスされる「理想主義プラグマティズム」を強調されています。

野中先生と竹内弘高先生が著した『知識創造企業』は主に企業のイノベーション活動を分析していますが、その後の両者による『ワイズカンパニー』(東洋経済新報社)は副題「知識創造から知識実践への新しいモデル」の通り理論を実践にスパイラルアップしています。共通善やワイズリーダーというコンセプトを使いながら、企業・社会における知的創造を理論化しています。野中先生の研究は絶えず理論と現実の二項がダイナミックに進化していくことを、今回の共同研究を通じて実感しました。