AI時代の

ヒューマナイジング・ストラテジー

――本書の終章は、「新しい『日本的経営』の創造」です。冒頭のお話にあったように、現状の日本企業の経営や経営者に対しての歯痒さのようなものがあったのでしょうか。

著者3人に共通した問題意識でした。いわゆる「失われた30 年」は、分析対象を国レベルにすると、確かに該当するのかもしれません。例えばGDPは国全体でも国民一人当たりでもこの30年間は低成長でした。

しかし、個別企業を観察すると、イノベーションを生み続け成長している企業がいくつも見られます。本書では、ソニーグループや日立製作所、バンダイナムコグループなど複数企業の成長について詳述しました。それらの企業の共通項を分析し、コンセプト化すると、二項動態経営にあることが見えてくるのです。

その具体的な共通項は本書で示しましたが、例えばソニーや日立は近年、企業のパーパスを改めて掲げ、全社員で共有し、内発的な成長を果たしています。

――パーパスの確立は注目され、多くの企業で実行されました。

意義のあるパーパス確立になっているかが問われます。ソニーグループの場合、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」というパーパスを策定しました。ソニーグループのある幹部は、「井深大さんや盛田昭夫さんの創業期からのソニーの存在意義を今日の言葉に置き換えると、結果的にこのパーパスになった。だから、従業員にも腹落ちする」というのです。つまり暗黙知としてあった価値観を言語化し、形式知化したものが現在のパーパスなのですね。この点は、パーパスにおいてはとても大事なポイントです。

井深さんや盛田さんらが築き、社員が継承し、ソニーの社員に何らか内在していた暗黙知を、現在の社員たちが話し合って形式知化し、共有化して、仕事の動機づけにしているのです。それが、社員を共通善に向かわせ、集合知創造を促し、イノベーションにつながり、企業価値を高めているのです。

日立製作所やバンダイナムコグループなども、それぞれの企業の歴史や文化をベースに、独自の二項動態経営を実践しています。

――本書では、第3章で「ヒューマナイジング・ストラテジー」を新たに論じられています。

戦略の人間化、人間くさい戦略、というものです。「人間は、未来志向で意味を創造する主体である」という人間観に基づいています。

イノベーションや知を生むベースとなるSECIモデルでは、Sの共有化が起点であり、AIには代替できません。人間だけが他者と共感することができ、共感がなければ「我・汝」の関係を築けず、イノベーションが生み出せません。

――AIが急速に進歩した今日、重要な考えですね。

AIは課題解決が得意ですが、前提となる課題設定には人間が欠かせません。何が課題なのかという価値観が関わるからです。あるいは、例えば貧困、少子化、安全保障などいくつも問題があるとき、AIはそれぞれの解決策は提示できるかもしれませんが、どれを優先すべきかの判断は人間がすべきです。その判断に価値観が問われるからです。優先順位は、現場・現実のただ中によって変わってきます。

――「ある人を助けるために他の人を犠牲にすることは許されるか」といったトロッコ問題での判断は、人間がすべきなのですね。

まさにそうですね。哲学問題です。過去事例の蓄積がいくらあっても、「いま・ここ・私だけ」の判断が必要なのです。

この問題がにわかに重要視されているのはAIの急速な進化があるわけですが、野中先生の中では、ずっと以前からの問題意識だったようです。わかりやすい例で言えば、コロナ禍でオンライン・ミーティングが急速に普及して、一般的には生産性などの点で前向きに捉えられましたが、野中先生は懐疑的でした。

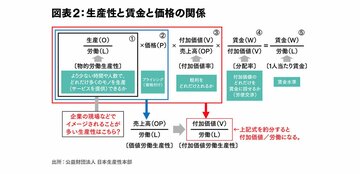

ITなどのテクノロジーがどれだけ進化しても、感情は共有できないということは多分昔から、本質的な課題として考えられていました。本書では、第1章で「AIには困難な集合『実践知』創造」として書いていますが、SECIモデル(図2参照)では、暗黙知から形式知への「表出化」(E)ではデジタルによる支援可能、形式知から形式知への「連結化」(C)ではデジタルによる支援・代替可能、形式知から暗黙知への「内面化」(I)ではデジタルによる支援可能なのですが、SECIモデルの起点になる暗黙知と暗黙知の「共有化」(S)はデジタルによる代替が困難なのです。

このことを前提にしての「ヒューマナイジング・ストラテジー」の提案です。日本企業が復活をとげるためには、「人間らしさ」を取り戻すことが不可欠だと考え、その具体策を第3章でまとめ、終章で「新しい『日本的経営』の創造」を提言しています。

*後編は3月30日(日)公開予定です。

一橋大学大学院経営管理研究科教授。博士(商学)。一橋大学商学部卒業、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了。横浜市立大学専任講師・助教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授・准教授を経て、2019年より現職。主著に『退職給付に係る負債と企業行動ー内部負債の実証分析ー』(中央経済社、2020年、2020年度日経・経済図書文化賞受賞)、『業績予想の実証研究―企業行動とアナリストを中心に』(奈良沙織との共著、中央経済社、2024年)、『二項動態経営―共通善に向かう集合知創造』(野中郁次郎、川田弓子との共著、日本経済新聞出版、2024年)など。