日本を代表する経営学者・野中郁次郎氏の最後の著作となった『二項動態経営―共通善に向かう集合知創造』。野中理論の集大成であり、日本に向けた新たな提言の書となっている。日本企業に対する課題意識や想いを野中氏と共有し、知的コンバットを実践し、集合知を創造した共著者の野間幹晴・一橋大学大学院教授に本書の読みどころや共同研究の経緯、野間氏独自の研究等を聞き、前後編でお送りする。前編は二項動態の要諦について。(取材・文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮、撮影/鈴木愛子)

野中先生との共同研究の

契機となった論文

――本書『二項動態経営―共通善に向かう集合知創造』(日本経済新聞出版)の読みどころはどこにありますか。

強いて一つ読みどころを挙げるとすると、「はじめに」です。「経営とは何か、と聞かれたら、迷わず『生き方(a way of life)だ』と答えるだろう。経営は、人間の営為そのものであり、そこに関わる人間の生き方が色濃く投影される。壮大な共通善の実現に向かって、目の前の動く現場・現実・現物の流れのなかで、文脈に応じて時空間を共創し、新たな意味や価値を生成する、人間たちのダイナミックで社会的なプロセスが経営である。その『生き方』の集合的な物語りは、『ヒューマナイジング・ストラテジー(人間くさい戦略)』であり、客観的なロジックのみから導き出される分析的戦略とは一線を画す」ということを本書を通じて論じています。

――本書タイトルの『二項動態経営』とは端的に言うと、どういうことですか。

私たち研究者は、現実の経営で起きていることを抽象化して普遍化することを生業(なりわい)にしています。ただし、その現実のただの中で起きていることは、個々の企業、経営者やビジネスパーソン、時代によって異なります。現実に起きている課題を解決しようとすると、一見、矛盾するようなことに直面します。例えば、製品・サービスを開発する時に、高付加価値を追求しながら、低コストを求められるといったことがあります。そのときに「あれかこれか」(or)の「二項対立」の選択を行うのではなく、「あれもこれも」(and)という道を選ぶ経営が二項動態経営です。

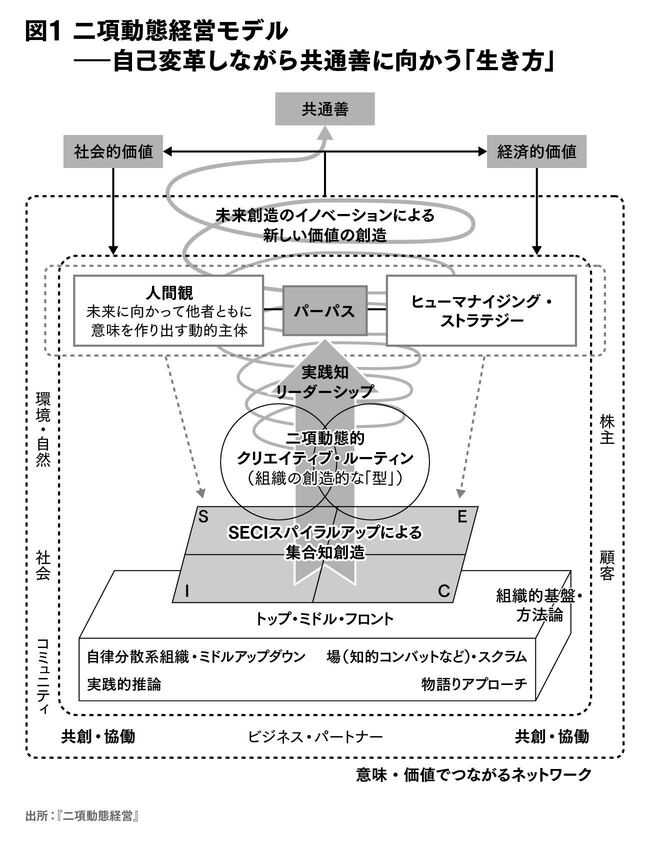

その生き方や経営のバックボーンになる考え方として、アリストテレスが唱えた「共通善」やフッサールの「現象学」といった哲学のコンセプトを援用して、共通善に向けた集合知の創造を提唱しています(図1参照)。

――二項動態経営は、「短期の収益力」と「中長期の成長性」の両立を図るダイキン工業など実践事例が複数社で示され、詳述されています。とはいえ、現実の経営では難しいようにも思えます。

株式会社は株主の期待に応えて、利益を継続的に生み出していかないといけません。また、利益創出だけではなく、何のために利益を追求するかも常に問われています。

短期志向の株主の要望に応えると同時に、中長期の成長性を実現すべく、リスクをとって新たな投資も必要です。今日の利益は、イノベーションに向けた将来投資の原資にもなります。

いずれも容易ではありませんが、志高く「あれもこれも」の実現を目指して欲しい、さまざまなステークホルダーのことを考えて欲しいということを、本書は経営者やビジネスパーソンに訴えています。

――本書の「おわりに」では、今回の研究を始められた経緯が書かれています。野間先生の論文「日本企業の競争力はなぜ回復しないのか」(『一橋ビジネスレビュー2010年夏号』(東洋経済新報社)に、野中先生が関心を示されたことが契機となり共同研究に至ったということです。その論文は2つの通説の“誤り”を実証され(後編で詳述)、「株主還元を熱心に実施しても競争力は高まらない。リスクのある投資を行うことが、競争力向上の必要条件である。日本企業が国際競争力を回復するためには、経営者の意識改革が喫緊の課題である」と結んでいます。野中先生も日本の経営者に対して同様の問題意識をお持ちだったのでしょうか。

問題意識は通底していました。私は会計学や企業価値を専門としています。これらの研究では「いかに企業価値を高めるか」(how)が重要なテーマですが、時としてその点にフォーカスし過ぎて、「何のために企業価値を高めか」(why)が忘れがちになります。あるいは、昨今でも投資家たとえばアクティビストの活動が活発になると、それへの拙速な対応に追われてしまう経営者がいます。社会全体がそういう流れになってしまうことが日本では時に見られます。「果たしてそれでいいのか」という課題意識を、野中先生との間で共有していました。

――本書の「はじめに」には、「一見、交わらないものとして捉えられがちな組織的知識創造論と財務・会計論の二項動態にも取り組もうという野心がある」と書かれています。野中先生が長年研究を続けてこられた組織的知識創造論に欠けていたパーツとしての財務・会計論を、野間先生の研究に見出したということでしょうか。

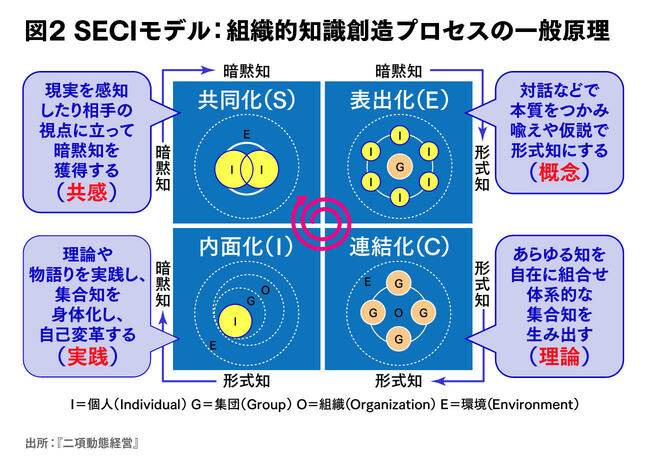

ご指摘のとおりです。野中先生の研究は、「二項動態経営モデル」(図1参照)と同様に、らせん状に進化していくのです。主に起点となるのは、「SECIモデル」におけるS(Socialization)の「共同化」です(図2参照)。今回の私たちの研究も「共同化」から始まりました。