中央銀行の役割は、物価ならびに金融システムの安定を保つことであり、これらの役割を達成するために各種金融政策を担っている。そのため「物価の番人」「通貨の番人」とも呼ばれる。

日本では、政府の金融政策を日銀が進めているように思っている人がいるようだが、中央銀行はあくまで政府とは別、政府からは独立した組織であり、独自の判断で先2つの役割を達成することが求められている。

というのも政府、政治家は、国民から支持を得ることで議員として在り続けていたい、との傾向が強いからだ。語弊のある言い方かもしれないが、受けのいい、耳当たりの良い政策を打ち出しがちだ。

「紙幣を刷るだけじゃない」

日銀にしかできない4つの仕事

たとえば「私が議員になった暁には消費税を廃止する」といった、実行することが到底難しいと思える政策や宣言などである。

実際、政府が金融政策に深く介入することで、本来の中央銀行の使命である物価の安定が阻害されたり、経済や金融が不安定になったりする。これは長期的な観点で捉えた場合、大きなリスクとなる可能性が歴史上、度々指摘されてきている。

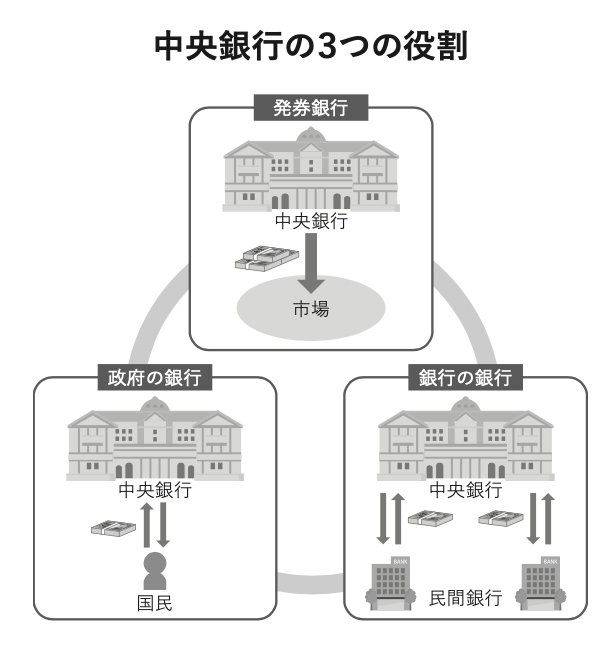

中央銀行の役割は国や地域によって多少の違いはあるが、日銀における役割は大きく3つある。(1)紙幣発行、(2)政府の銀行、(3)民間銀行の銀行であり、一般的な銀行のように、個人のお金を預かるような業務は行っていない。

同書より

同書より拡大画像表示

(1)の紙幣発行とはそのまま、日本円を印刷機で刷るという役割のことだ。

(2)の政府の銀行とは、政府からの依頼を受け、政府が日本国民から徴収した税金や、国債の販売で得たお金を管理する役割である。保有するお金を公共事業や公務員の給与支払いに支出する、といった業務が該当する。政府が日銀に預金口座を持っている、とイメージすると分かりやすいだろう。

(3)の民間銀行の銀行とは、民間の銀行とやり取りをする役割のことである。先の政府の銀行と近しく、民間銀行が日銀に口座を持っており、お金の出し入れをしている。たとえば、民間の金融機関が保有する国債を日銀が買い取り、その代金を民間の金融機関に支払う、といったやり取りなどだ。

日銀の役割は大きく3つあると述べたが、実はもう1つある。景気のコントロールだ。具体的には、民間の金融機関を対象に国債や手形などの売買を通じて、市場のお金の量をコントロールする。このような取り組みは「公開市場操作」と呼ばれる。