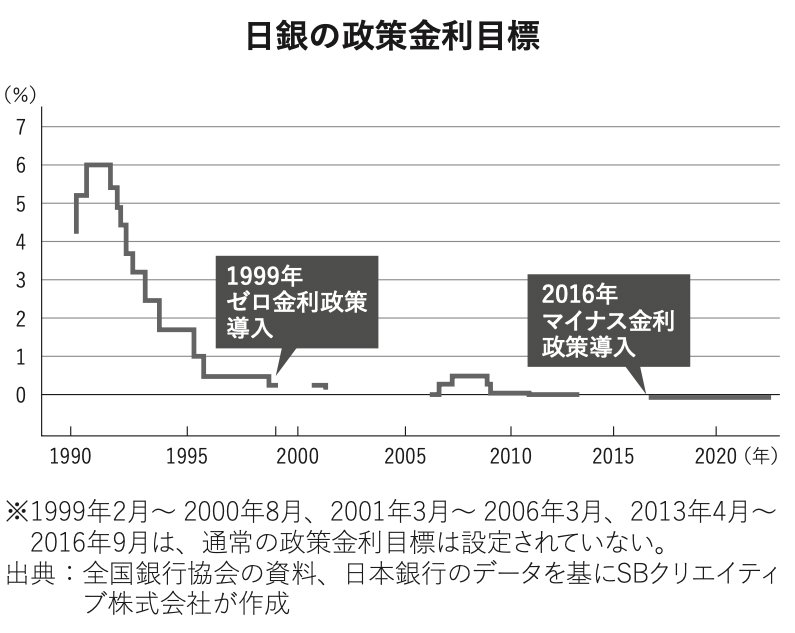

日銀はバブル崩壊後にどのような金融政策を行い、景気後退の局面を打破しようとしたのか、見ていく。まずは、バブル経済期に6%ほどであった政策金利を、数年の間で矢継ぎ早に下げていき、1995年の秋ごろには、実質ゼロにした。1999年2月から正式にゼロ金利政策が導入される。

しかし、金利をゼロに据え置いても、日本の景気が回復することはなかった。また当時は、金利はゼロより下げることができないとも考えられていたため、日銀は別の金融政策での立て直しを目論む。

そうして実施されたのが、2001年3月に行われた「量的緩和政策」である。日銀が民間の金融機関から国債や手形を購入することで、市場に出回る資金を増やし、景気の回復ならびに金融市場の安定化を狙った。

同書より

同書より拡大画像表示

ところが、日銀がこのような2つの金融緩和政策を実行しても、景気が回復することはなかった。そこで日銀はさらなる金融緩和政策を打ち出す。2013年4月から実施した「異次元の金融緩和」と称された取り組みだ。

日銀の政策はことごとく「失敗」

アベノミクスも…

具体的にはゼロ金利よりさらに金利が低い「マイナス金利政策」や、「イールドカーブ・コントロール」の導入である。

しかし、異次元と称した金融緩和政策を進めても、当時政府と共に掲げたインフレ率2%を達成することはなく、インフレ率は1%程度で推移。気づけば30年という月日が流れていた。

はっきり言おう。日銀が取ったゼロ金利、マイナス金利も含めた低金利政策ならびに、量的緩和という2つの金融緩和政策は、どちらも失敗だった。短期的、限定的には効果が見られたような局面もあったが、あくまで表面的なものであり、日本経済が本当の意味で回復することは、この2つの政策ではできなかったと断言できる。

日銀の取り組みもそうだが、失われた30年の後半10年近くにわたり政権を担った安倍晋三首相の「アベノミクス」も、結論から言えば失敗だった。

そもそもアベノミクスとは何だったのか。アベノミクスとは2012年の年末からスタートした第2次安倍政権において、安倍首相が景気回復ならびに経済復興を目指して掲げた経済政策である。