『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第39回は、教科書による「表現の変化」について考える。

消えゆく「大航海時代」

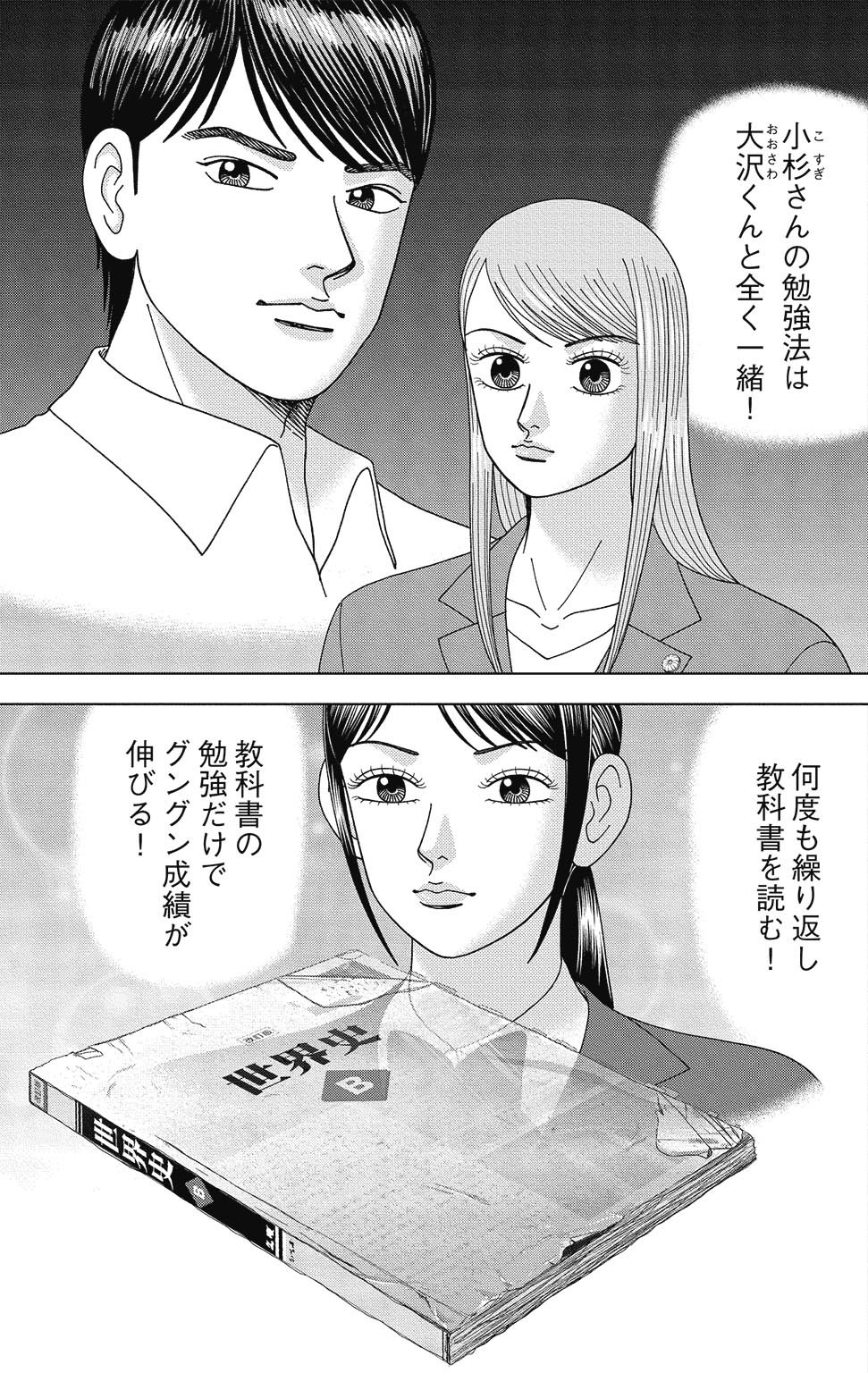

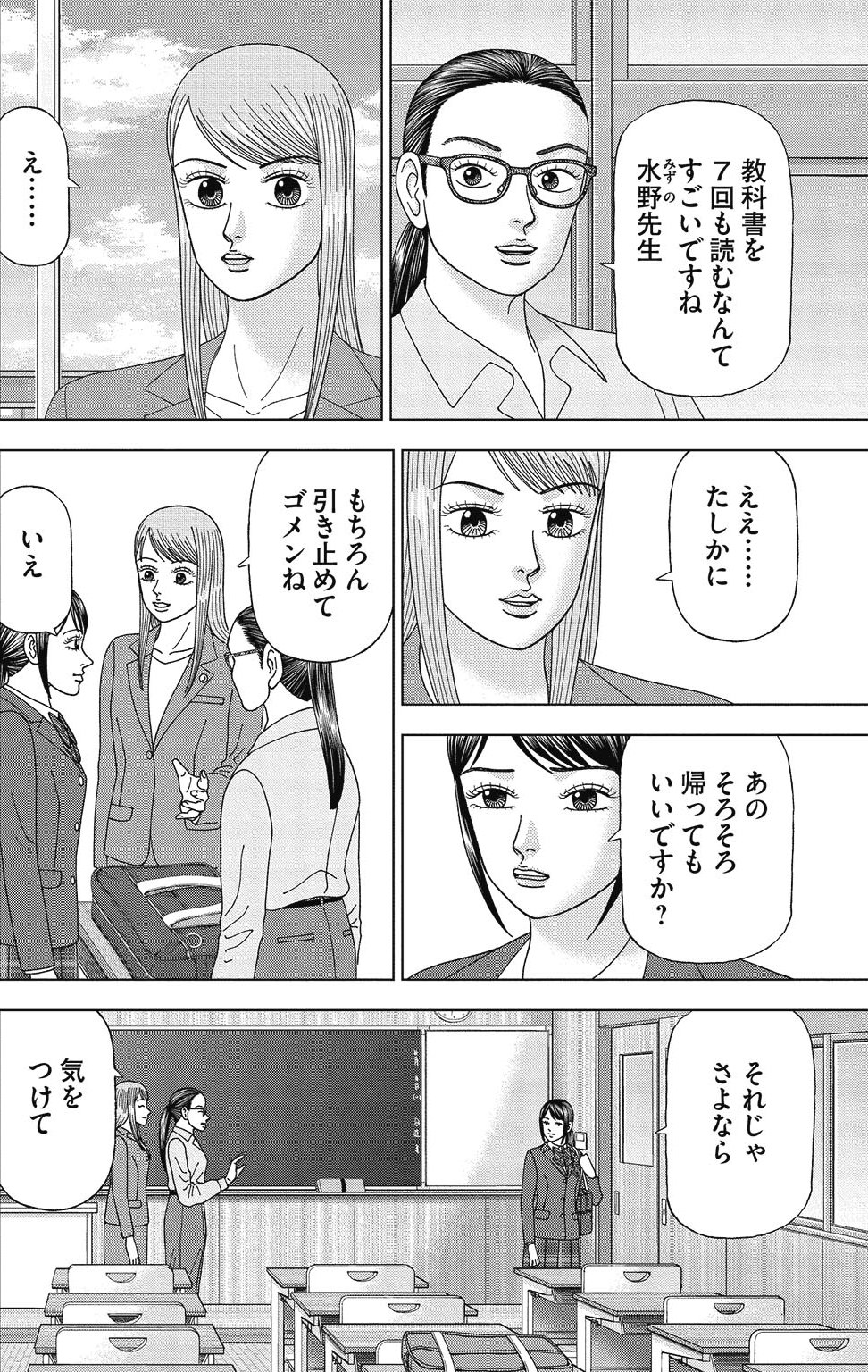

東京大学現役合格を目指す小杉麻里は、なんと塾や参考書を使わず教科書のみで勉強をしていた。

彼女の指導を助ける龍山高校・東大専科担任の水野直美は「何度も繰り返し、教科書を読み込む」という一見単純に見えるこの作業が重要であると気づくのだった。

多くの人に誤解されがちなのが、「東大の入試問題は教科書に載っていない内容から作られる」というものだ。私も受験勉強を始めるまでは、そのように思っていた。しかし、実際はそうではない。もちろん教科書を読んだだけでスラスラと解ける問題は少ないが、基本的に東京大学の入試問題は、教科書の応用だ。

特に、歴史科目の問題は、複数の出版社の教科書を比較する「教科書研究」といっても過言ではない。そのためにも、多くの東大受験生は各出版社の教科書を持っている。

世界史に登場する「大航海時代」を聞いたことがある方は多いだろう。しかし、現在の教科書を見てみると、「大航海時代」ではなく「大交易時代」という用語が主流を占めている。

主要な出版社の教科書のうち、「大航海時代」を太字で示しているのは帝国書院(新詳世界史探求)のみで、東京書籍(世界史探求)に至っては記載すらない。多くの教科書では章のタイトルに「大交易」という言葉が使用されている。

一体なぜなのだろうか。それは近年、ヨーロッパ人が「航海」をしてコロンブスが新大陸を「発見」したのではなく、世界全体で「交易」が活発であり、ヨーロッパはその一例にすぎない、という考え方が主流になってきたからである。

東京大学の世界史の記述問題では、世界を概観して答えさせる問題が多い。だからこそ、こうした横断的な教科書研究が生きてくる。一般的な知識は前提にすぎない。「その知識をどのような視点で見ているのか?」が問われるのだ。

ちなみに、「大交易時代」で活発な取引が行われた品目について、東京書籍、山川出版社(詳説世界史)、帝国書院は「香辛料」と記しているのに対し、実教出版(世界史探求)ではより広義の「香薬」という言葉が使われている。細かいところだが、各出版社のこだわりが垣間見える好例だ。

「教科書を疑え!」と叫ぶ人が見落とす視点

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

一般的に、歴史の教科書は各時代や分野の専門家たちによって作られる。その内容は非常に多岐に渡るため、どの内容を教科書から削るべきか、短い文字数でどのように正確に表現するかは細部まで慎重になる必要がある。

教科書を作成する専門家は、自身が所属する大学で入試問題作成に携わることもある。だからこそ、作問する側としては、自身が教科書に載せきれなかったことや、もっと深く理解してほしいことを出題するのだ。

つまり、教科書に記された一見するとなんの変哲もない一言の裏には、各専門家の血のにじむような研究結果が潜んでいるかもしれない。例えば、清代中国の文化・思想が西洋に紹介されたという文脈の中での「中国と西洋を比較する政治論が戦わされる」(山川出版社)という一言は、東京大学や一橋大学の入試問題の土台になっている。

こうして見てみると、教科書は非常に奥が深い。「教科書を読み込む」だけでも多くのことが学べるのである。

科学者などで、「教科書を疑え」という言葉を投げかける人は多い。もちろん、いわゆる「権威」をうのみにせず、常に疑問を持つのは正しい姿勢だろう。しかし、どうもこの言葉が独り歩きしているようにも感じる。疑う前に、まずはその「権威」に乗っかって、細部まで味わってみることも大事なのではないだろうか。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク