写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

やるべき仕事や、日々の楽しみなどを指す「生きがい」。生活にハリを与える生きがいの有無は、高齢者の健康にも深く関わっているという。90歳になった今も現役医師として働く著者が、高齢者にとっての「生きがい」の重要性を説く。※本稿は、折茂肇『90歳現役医師が実践する ほったらかし快老術』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。

健康な人ほど“生きがい”がある

では、その逆は?

私が大学で研究していたころはまだ、「生きがいとは何か」「生きがいが大切だ」などと言う人はあまりおらず、そのような、ある意味スピリチュアルなことをテーマとした研究はそれほど多くなかった。それは研究対象としても、身体的なことは数値で示せるのに対し、精神的なことは数値で示しづらいということもあったかと考えている。

しかし、現在では高齢者と生きがい、あるいは生きがいと健康に関する研究や調査も少しずつではあるがなされているようだ。いくつか紹介しよう。

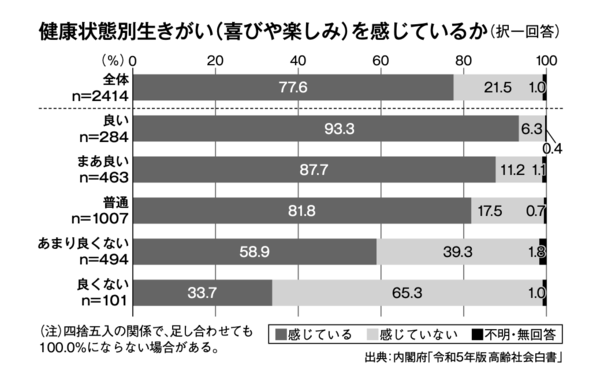

内閣府の「令和5年版高齢社会白書」では、全国の65歳以上の男女2414人を対象に行った「令和4年度高齢者の健康に関する調査」の結果として、健康状態が「良い」と回答した人ほど生きがいを感じる程度は高く、健康状態と生きがいは非常に強い相関関係がみられると報告されている(図1)。

同書より転載

同書より転載

ちなみにこの調査では、社会活動(健康、スポーツ、地域行事など)に参加した人のほうが、参加していない人より健康状態が良い人の割合が高いという報告もある。

和歌山県のある市町村の住民約3000人を対象として行われた「主観的な精神健康度と身体健康度、社会生活満足度および生きがい度との関連性」という研究では、高齢者ほど生きがいが低下することが報告されている。

そして、高齢期の男性は、生きがい度の低さが精神的な健康度の低さに強く影響しているという報告が得られた。この研究では、とくに高齢期の男性では、家庭や社会での自己の存在意義(生きがい)が十分に見出されていることが、精神的な健康度に大きく影響するという指摘もある。

6年超の追跡調査で見えた

健康と寿命の深い関係

ほかにも、7年以上にわたり、60歳以上75歳未満の約1000人を対象に行った研究では「歩行習慣、睡眠時間に加えて、生きがいがあることが高齢者の生命予後に重要な影響を与えていた」と報告されている。