果てしない“学習”が続く

――やはり、メンタルクリニックなどに行ったほうが楽になれるのでしょうか?

益田 症状が重ければ行ったほうがいいけど、グレーゾーンの人もいるからね。そういう場合、病院に行っても「で、どうすればいいんですか」ってなっちゃうこともあるし。

発達障害かもと思って病院を受診する人たちって、きっかけはだいたい「仕事でうまくいかない」とか「ものすごく怒られた」とかですよね。あとは、「なんとなく自分だけズレてる気がする」とか、「生きづらい」とか。性被害がきっかけになる人もいます。

それと、親子関係も多い。だいたい、本人だけでなく親にも発達障害の傾向があることがあるんです。運動神経がいい親の子が運動神経よかったりするのと同じで、そのままの強度ではないけど似る場合が多い。

実際に病院を受診した場合は、治療の基本は「薬物療法」「カウンセリング」「環境調整」の三本柱になります。ADHDに関しては、コンサータやストラテラといった薬で集中力や衝動性をコントロールすることができますが、ASDには効果のある薬はないんです。

だから、ASDの場合は「こういうときはこうする」といった行動パターンを地道に学習していくしかありません。

これが本当に果てしない。例えば「40代の未婚女性に結婚の話はしないほうがいい」と覚えても、「じゃあ50代は?」と、ひとつひとつ学んでいく必要がある。

だからこそ、効率よく学ぶために、YouTubeやAI、本などを活用して“学習プラン”を立てることが大切なんです。

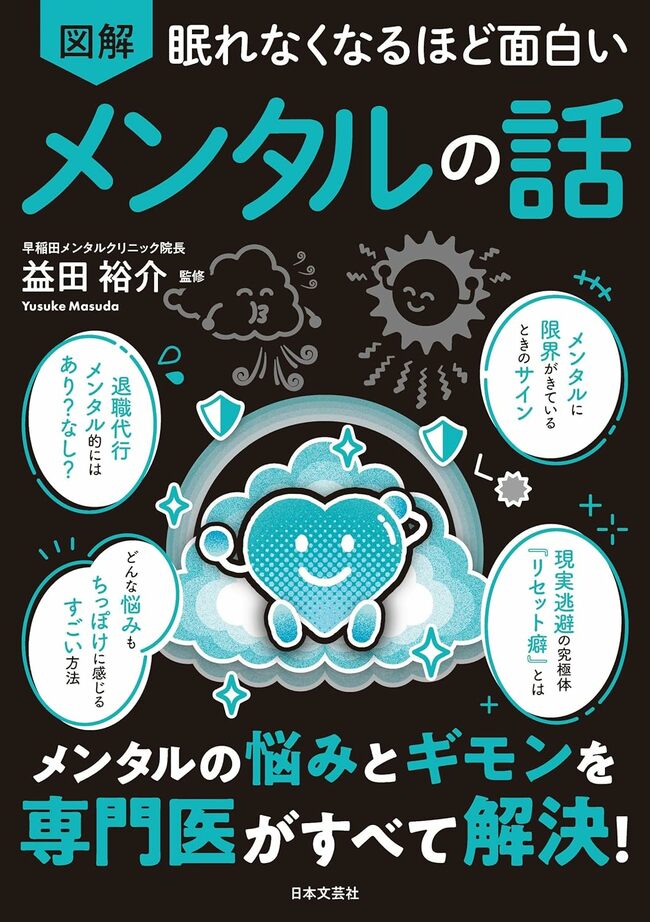

益田裕介(ますだ・ゆうすけ)

早稲田メンタルクリニック院長。精神保健指定医、精神科専門医・指導医

防衛医大卒。防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院(復職センター兼務)、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、早稲田メンタルクリニックを開業。YouTubeチャンネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」を運営し、登録者数60万人を超える。患者同士がオンライン上で会話や相談ができるオンライン自助会を主催・運営するほか、精神科領域のYouTuberを集めた勉強会なども行っている。著書に『精神科医が教える 親を憎むのをやめる方法』(KADOKAWA)、『精神科医の本音』(SBクリエイティブ)、『【心の病】はこうして治る まんがルポ 精神科に行ってみた!』(扶桑社)、『眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話 メンタルの悩みとギモンを専門医がすべて解決!』(日本文芸社)などがある。

早稲田メンタルクリニック院長。精神保健指定医、精神科専門医・指導医

防衛医大卒。防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院(復職センター兼務)、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、早稲田メンタルクリニックを開業。YouTubeチャンネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」を運営し、登録者数60万人を超える。患者同士がオンライン上で会話や相談ができるオンライン自助会を主催・運営するほか、精神科領域のYouTuberを集めた勉強会なども行っている。著書に『精神科医が教える 親を憎むのをやめる方法』(KADOKAWA)、『精神科医の本音』(SBクリエイティブ)、『【心の病】はこうして治る まんがルポ 精神科に行ってみた!』(扶桑社)、『眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話 メンタルの悩みとギモンを専門医がすべて解決!』(日本文芸社)などがある。