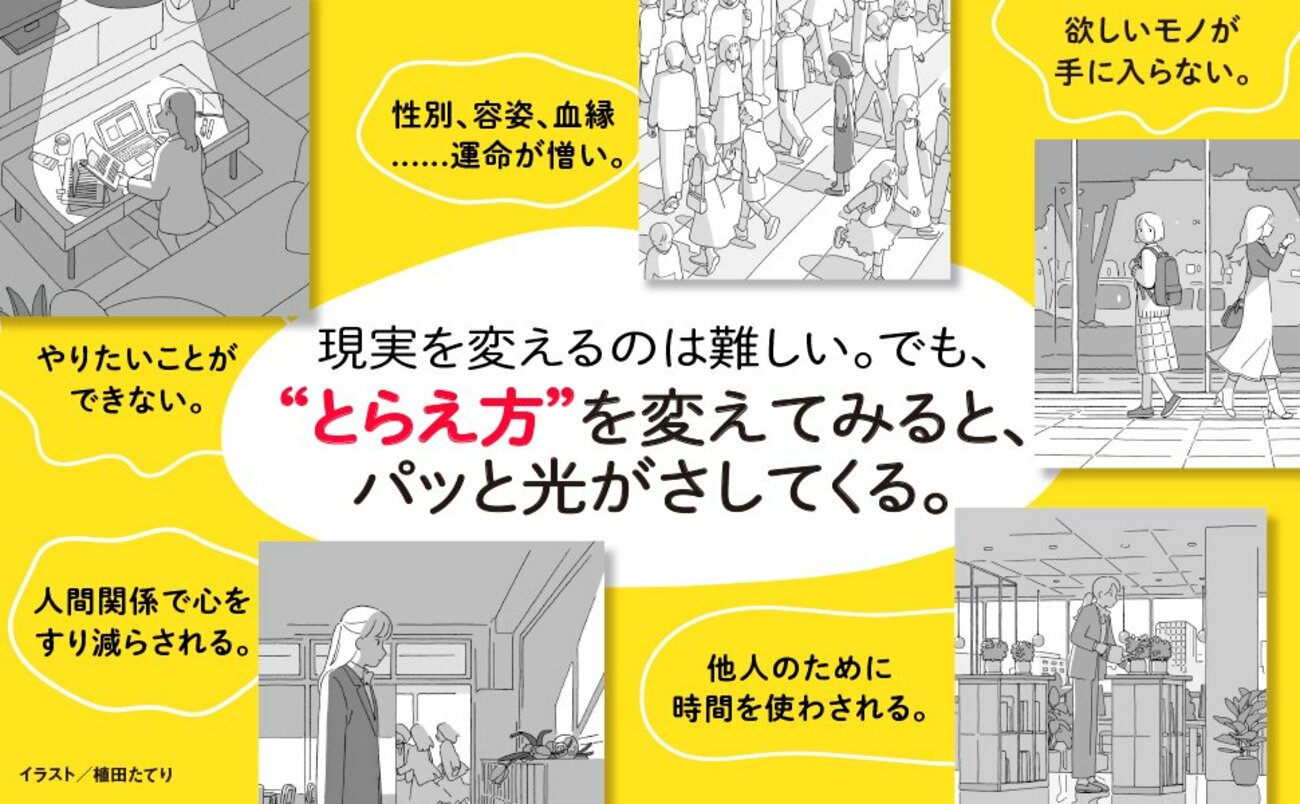

自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

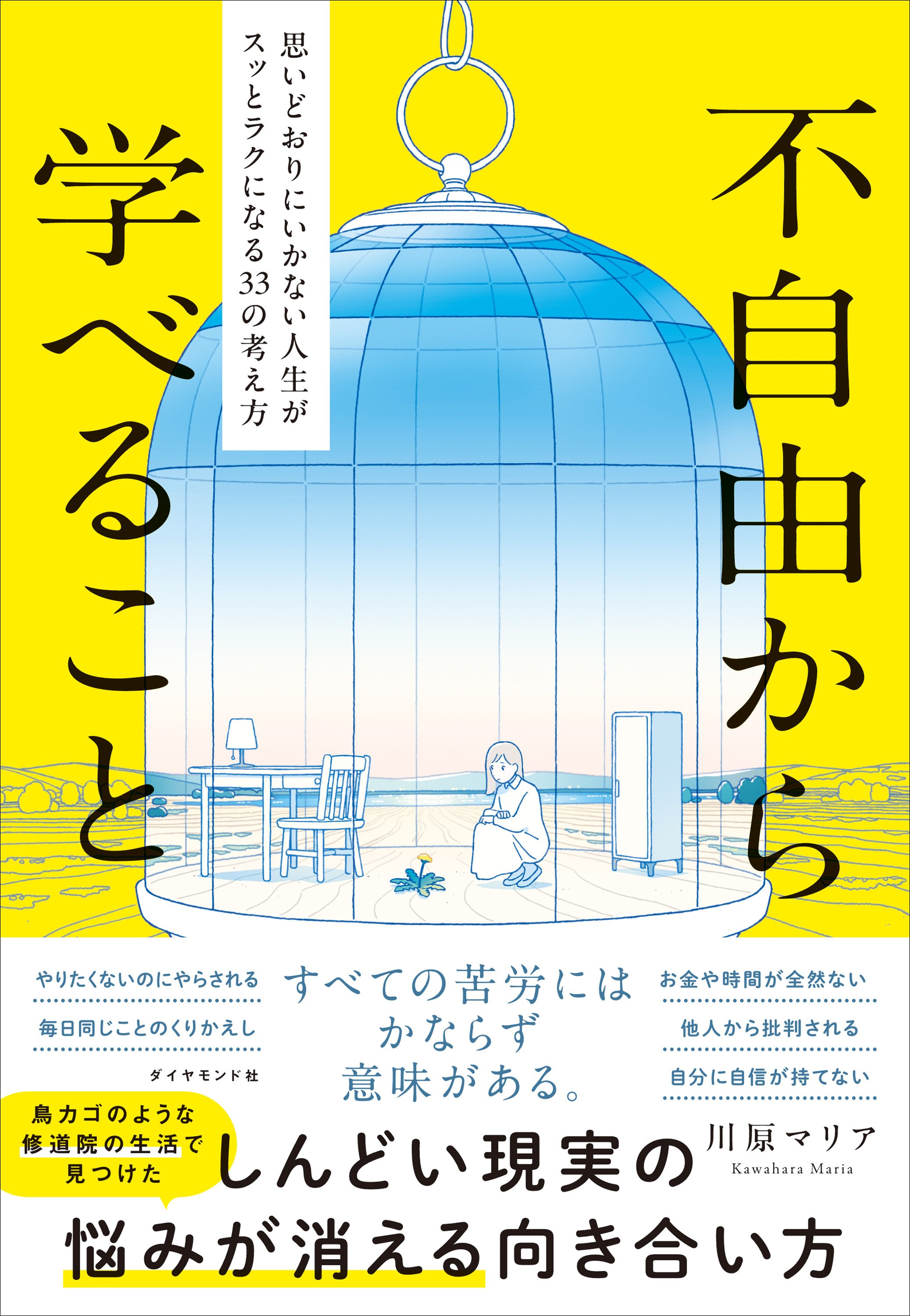

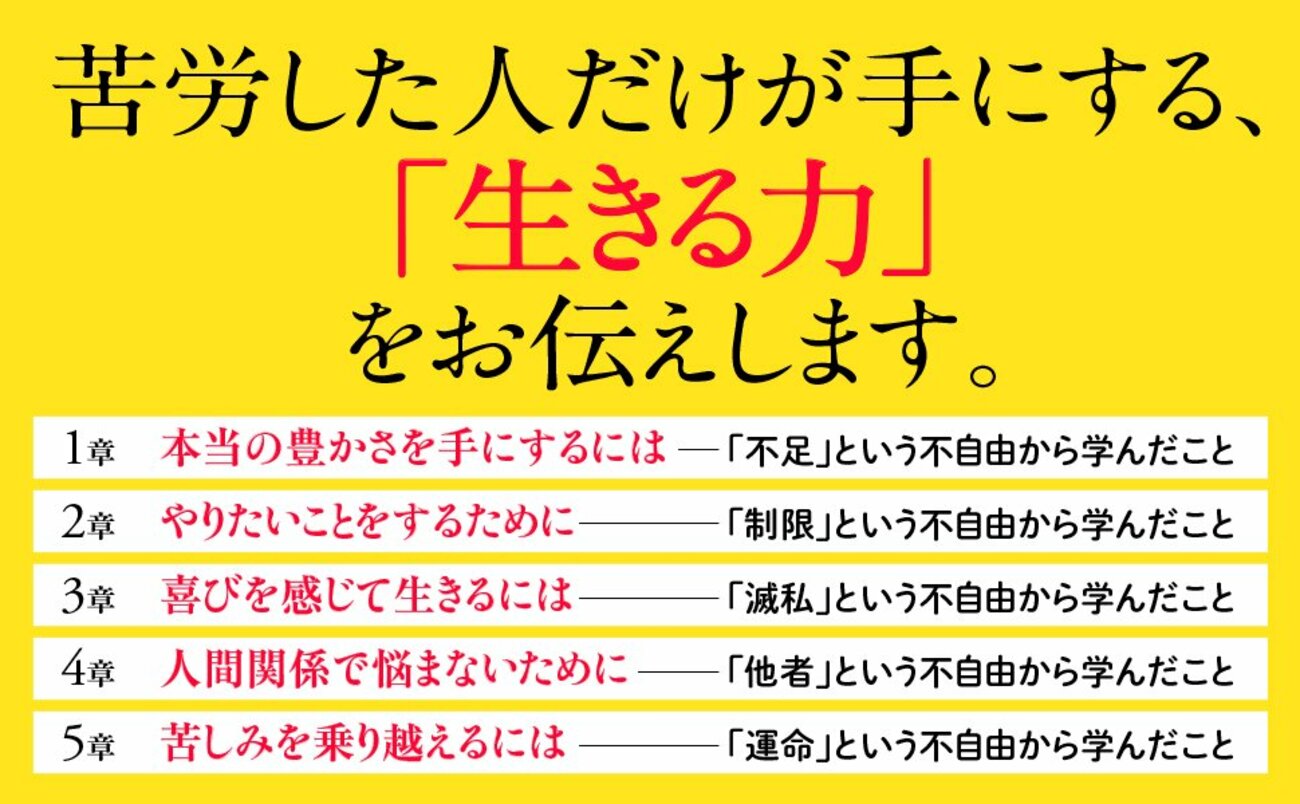

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「悩まない人の考え方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

幸福へとつながる道は「狭くて、つらい」

聖書にこんな言葉があります。

しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見いだす者は少ない。」

人が集まるラクな道は滅びに続いていて、幸福へとつながる道は細く狭く人も少ない、という意味です。

人が避けるような狭くつらい道こそが、幸福へとつながっているという教えです。

「うまくいかない」のは、幸福へと向かっている証

私自身、図案家見習いのときはつらく感じていましたが、簡単ではない道へ進んでいったことで今があると感じています。

うまくいかないときは「この選択は失敗だったのかも」と思いそうになりました。

ですが先ほどの聖書の言葉を胸に、一時の感情で判断せずに、やがて見えてくるであろう光溢れる出口を夢見て、狭き道を進んで行きました。

狭くつらい道へと進む決断ができたのも、すべては修道院時代の苦行があったからです。

「苦行」は「幸福」への道しるべ

自分のためにはならない、ただつらいだけの苦行。

そんな壁にも、きっと意味はあります。

私もそうだったように、たとえ壁を越えることができなかったとしても、その苦行が自らの弱さを教えてくれて「現実と向きあう勇気」を授けてくれます。

弱さを自覚し、感謝の気持ちを持って、困難な道を進んでいく。

いつか必ず幸福へと辿り着くために必要なことを、苦行という不自由は教えてくれるのです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まない人の考え方」を多数紹介しています。)