昔はブランド志向→今は価格志向

半額値引き品に群がる北京市民

日本メディアでも伝えられているように、中国経済の減速傾向が続いていることから、人々は節約志向になっている。10年ほど前は、価格よりも「ブランド志向」だった。例えば朝食に食べるお菓子は、老舗メーカーであれば多少高くても買うという人が筆者の周りでも多かった。

ただ今は、日常的に食べるものは、安ければいいと考えている人が少なくない。筆者がライブコマースを視聴していると、お菓子は半額になった途端に一瞬で売り切れた。また、フーマーでも夜8時以降に半額になった惣菜などがすぐに売り切れることがままある。

今回調査したスーパー3店でも、比較的安い量り売りコーナーに人が集中し、有機野菜のコーナーにはあまり人がいなかった。

ちなみに七鮮で、筆者も割引セールに参戦。やや古くなりかけてはいたものの、60%引きで野菜を購入でき、このご時世でかなり得した気分になった。

その一方で、高価な商品が奪い合いになるケースもまだある。筆者が見かけた琥珀(こはく)のアクセサリーのライブコマースでは、5000元(約10万円)、1万元(20万円強)の商品がアップされるとすぐに売り切れた。この光景だけを見ると、中国は本当に不景気なのかと疑ってしまう。半額セールに人が群がる光景とは対照的だ。中国に限ったことではないと思うが、買い物の「二極化」が進んでいる。

中国人の食生活に欠かせない豚肉は

価格が高騰したら在庫を放出する

地域によって価格差はあるが、中国では日常的に食べる野菜などの価格は比較的低く抑えられている。これは政策の要因が大きい。

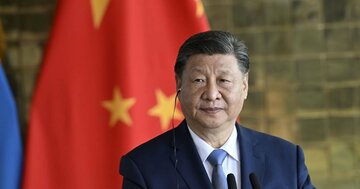

共産党政権は「食糧安全保障」を重視しており、農業を重要産業に位置づけている。習近平国家主席は、「わが国には13億の人口があり、食糧に問題が出たら、誰もわれわれを救えない。飯茶碗がわれわれの手の中あってこそ、社会の大局の安定が保てるのだ」と記している(『習近平 国の食糧安全保障に関する談話抜粋集』中央文献出版社、2023年)。

例えば、中国人の食生活に欠かせない豚肉価格の動向を注視し、価格が高騰したら在庫を放出して価格の安定を保つこともある。また、年初に出る政策文書「中央1号文書」では、農産物の価格を安定させ、人々が農産物市場の動向に明るい見通しを持てるようにするとしている。

今年の全人代(全国人民代表大会)で中国政府は、消費者物価指数の上昇率の目標値を2%前後に引き下げ設定した。野菜など農産物の価格動向を注視しつつ、必要があれば調整政策を打ち出すのではないかとみられる。

「民以食為天(民は食をもって天となす)」という中国のことわざは、中国人にとって食事が大事であるという意味だ。中国政府の食糧安全保障重視によって、スーパーの野菜などが「財布に優しい」のも、このことわざを体現していると、今回の調査を通じて感じた。