『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第51回は、学生にとっての「自分らしさ」について考える。

「なんでも自分の基準で行動したがる」と思いがちだが…

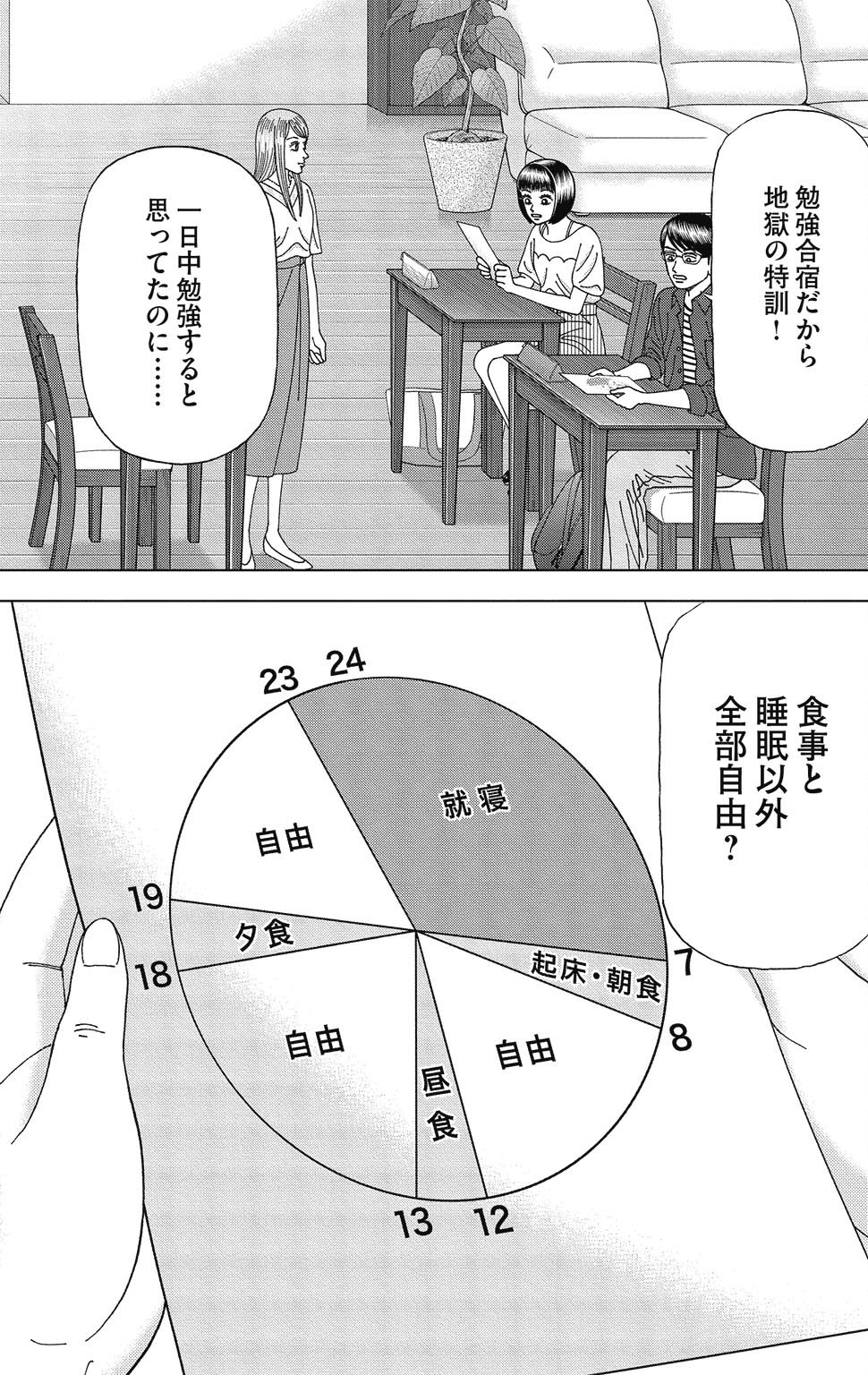

龍山高校東大専科で行われることになった勉強合宿。担任の水野直美から渡されたスケジュールには、なんと13時間もの自由時間があった。地獄の特訓を期待していた生徒の早瀬菜緒は、「私は強制されたいの!服従したいのよ!」と反発するのだった。

この早瀬の発言を意外だと思う人もいるかもしれない。今の若者は、なんでも自分の基準で行動したがる世代なのではないか、と。

確かに、自分の周りをみていると、「とにかく挑戦」というようなタイプは多い。YouTubeやInstagramなどのSNSで発信をしたり、世界中を旅したり、会社やNPO法人を作ってビジネスや社会貢献を主体的に行ったりする人も多い。

だけれども、そのような人たちは少数だ。とはいえ、少数だからこそ目立つのであり、また目立つからこそ少数なのだ。

そのような中で、「何かに挑戦しなければならない」というのが一種の強迫観念として現れているように感じる。周りを見渡せばインターンや就活のポスターが貼ってあり、「あなただけのガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を」という文言が目をひく。

大学や行政機関、民間企業などが率先して作る留学育成プログラムや起業家育成プログラムも、それに参加すること自体が目的化している側面は否めない。

「裾野を広げる」という意味では、確かに有意義なものだ。それに、私の経験上このようなプログラムでは、普通の大学生活ではできないことが多く体験できる。ただ、それが企業の採用戦略と結びつき、「塾業界が大学受験をあおっている」との批判と同じ構造になりつつある。

「自分だけ」を追い求めた先に、ワナがある

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

最近では、大学受験を手掛ける大手塾が、大学生向けの就活対策コースを作り始めたという。しかし、これは、社会が否定してきた「カリキュラム化された学習」そのものだ。カリキュラム化されない「自分だけ」を追い求めること自体が、逆説的にカリキュラム化している。

だが、学生からしたら、この矛盾にあらがうすべはない。就活は死活問題であるため、矛盾どうこうと言っている間にその構造に従った方が早い。それに、文句を言っている時点で、「まず行動しろ」と言い返されるのだ。その反論にはぐうの音も出ない。

2016年のダボス会議(世界経済フォーラムによる国際会議)での発言を皮切りに、世界中で使われるようになった「VUCA(ブーカ)」という単語がある。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(あいまい性)の頭文字から取られ、何が起こるかわからない現代社会を端的に表している言葉だ。

将来の見通しが不安定だからこそ、規定された「正解」や「カリキュラム」に従うことで得られる安心感は大きい。一見して「自分だけ」という皮をかぶっているカリキュラムならなおさらだ。その意味では、冒頭の「私は強制されたい、服従したい」というセリフには大いに共感する。

だが、「楽をしたいから」「考えなくて済むから」といった理由で服従することと、社会構造に矛盾を感じつつも、その波にあらがいきれずに服従することでは全く意味が違う。万が一、その構造がいよいよおかしな方向に行った時に、違和感に気付けるような人でありたい。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク