自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

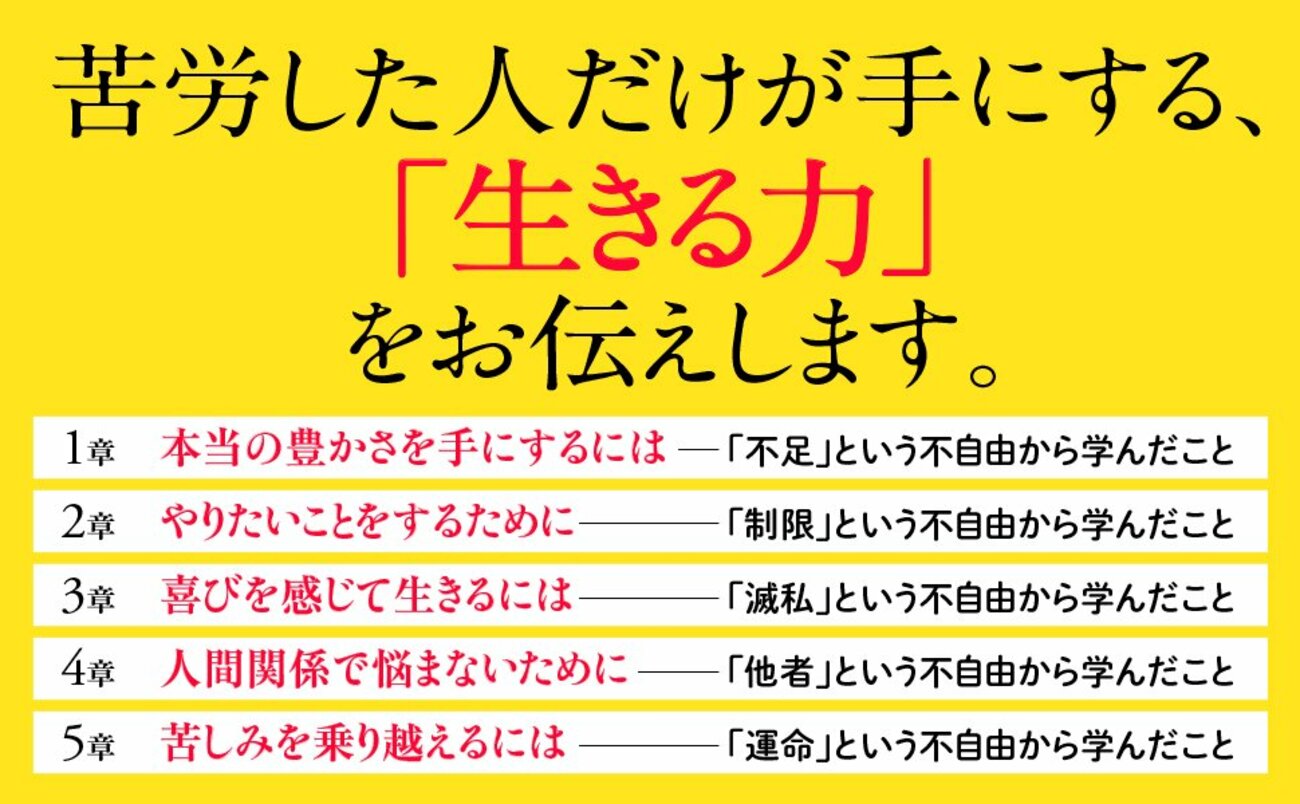

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「悩まない人の考え方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

深夜の山道を80km歩く

私は「二度とやりたくない」と思える苦行を体験し、人生観が変わったことがあります。

それは修道院時代、日本二十六聖人が処刑されるために歩いた道を、夜通し80km近く歩くイベントに参加したときのことです。

「二十六聖人」とは、豊臣秀吉の命令によって連れ回された後、長崎で殉教した聖人たちのことです。禁教令に逆らった見せしめとして京都から長崎まで歩かされ、長崎の西坂の丘で磔にされました。

そのなかには、ルドビコ茨木という12歳の少年もいました。少年を見て哀れに思った処刑の責任者は、彼にこう言いました。

「キリシタンの教えを棄てればお前の命を助けてやる」

ですがルドビコは、こう返しました。

「(この世の)つかの間の命と(天国の)永遠の命を取り替えることはできない」

毅然として申し出を断ったとされています。

葛藤と苦痛の先に迎えた「結末」

志願生である私たちも、同じ10代として彼の志に感銘を受け、同じ道を歩きたいと思ったのです。

実際に歩くのは彼らの数百分の一にも満たない距離ですが、それでも心身ともに過酷な苦行です。寒いし足も腰も痛いし。他の人からの遅れも感じ、諦めるか諦めないか、真っ暗な夜中に山道を歩きながらずっと葛藤するのです。

最初は楽しく会話もあったものの、しだいに口数は減り、暗闇には息切れによる喘鳴だけが響きます。冬の寒い時期に耳も頭も手も足も腰も痛めながら、歩き続けました。

私は少し前にヘルニアをこじらせていたこともあって、60km地点あたりで朝日が見えたのと同時にリタイアしました。完歩はできなかったのです。

「苦行」によって、私が得たものとは

この経験によって「成長できた」「自己肯定感が得られた」と言いたいところですが、実際は真逆でした。

「自分は弱い」「この程度の存在だ」と、弱さを受け止めることができたのです。

大したことはない人間なのだから、高慢にならず、人を頼らないと何もできない自分のことを受け入れるしかないと自覚しました。

「観念した」という表現が近いかもしれません。

でも、それでいいと思うんです。そのおかげで、私は隣で助けてくれる人に感謝できるようになれたからです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まない人の考え方」を多数紹介しています。)