自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

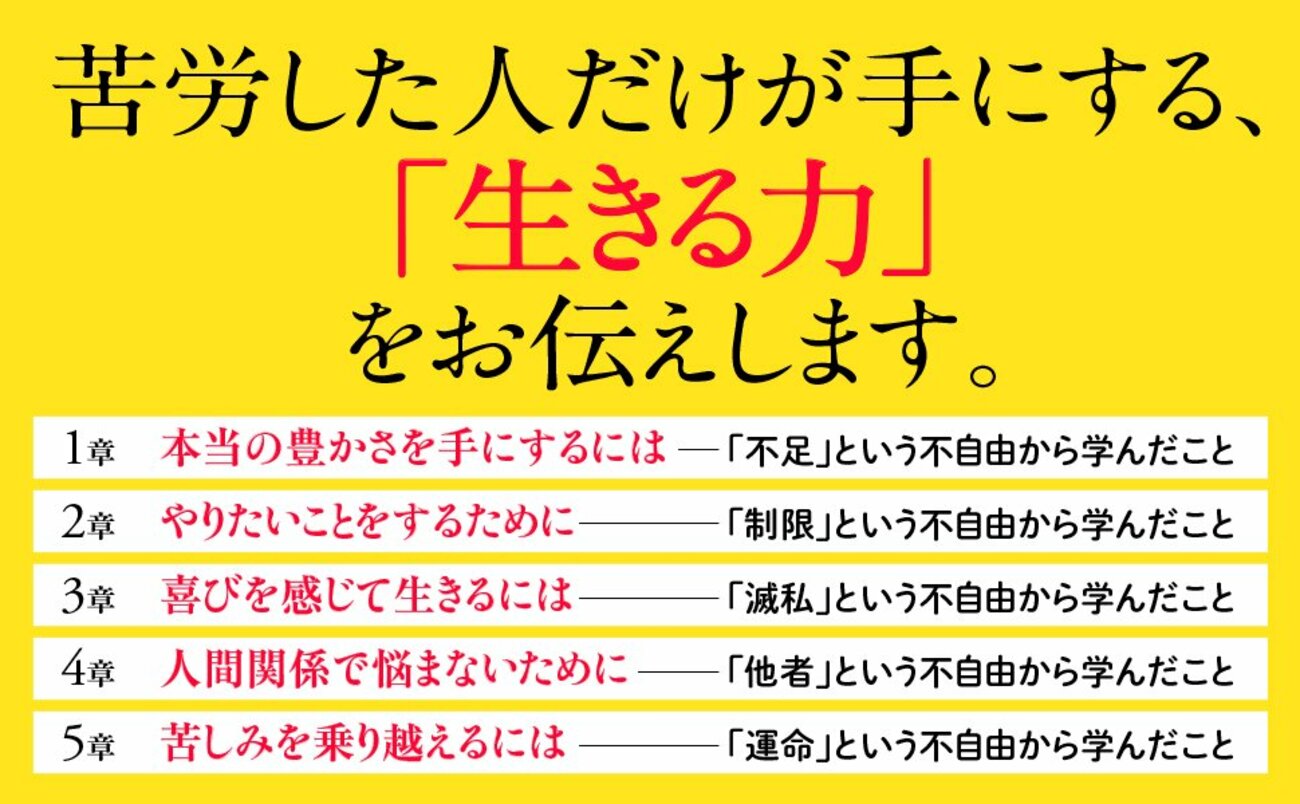

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「メンタルが強くなる考え方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

自分を取り囲む壁の内側は、「安全地帯」でもある

制限ばかりの生活で思い知ったのは、「壁」があることのありがたみでした。

自由に外出できない。

友達とも遊びにいけない。

規則ばかりで、好きなことができない。

壁ばかり感じていた修道院生活でしたが、今になって振り返ってみると、それは私たちを外敵から守ってくれていたようにも感じます。

壁の向こうが、自由で安全な世界とはかぎりません。当然、危険に巻き込まれるリスクもあります。多感な時期ですから、街に繰り出して誘惑に魅入られてしまい、本当に大事なことを見失っていたかもしれません。

それに規則やルールといった壁と向きあったことで、その後の社会で立ちはだかったあらゆる壁にも、動じることなく向きあえました。壁の内側に閉じ込めておくことはいっけん乱暴にも見えますが、あらゆる外敵や誘惑から私たちを守りながら、安全な環境で精神を鍛えてくれたのです。

壁の内側の世界は、見方を変えれば安全地帯でもあります。外敵から守られながら身を癒すことができる、そんな自分だけの「聖域」と言えるかもしれません。

壁に守られた環境で、「考えてほしい」こと

そして、いかなる規則やルールがあったとしても、誰も制限することができない行為がひとつだけあります。

それは、「考える」ということ。

人の思考だけは、いつだって自由です。

壁によって守られた生活だからこそ、じっくり考えられることがあります。

たとえば、自分が本当にやりたいことは何か、です。

修道院にいた頃、数ヵ月に一度くらい、放課後に「ホスピス病棟」にボランティアに行っていました。ホスピス病棟は、死を待つ人が穏やかに暮らすための病棟です。そこでひたすら、お茶をくんで回る奉仕活動がありました。

ほとんどの人は静かに休んでいますが、ときどき話をしてくれる方もいらっしゃいました。そこでひとりの男性からお聞きした話が、今でも忘れられません。

人生の意味や目的に正解なんてありません。

お金、評価、成功。欲望を原動力にすることは悪いことではありません。

ただ、その願望が、社会的な価値観によって「やりたいと思わされている」場合もあります。

かぎりある人生ですから、自分が本当に心から「やりたい」と思えることを見つけてほしいと思います。

「繰り返しの毎日」のなかで、自分の人生をじっくり考えてみる

自分の人生を考えるうえで、壁に守られた環境は最適です。

「ルールだらけの日常」は裏を返せば、自分で何も決めなくていい、つねに思考が自由な暮らしといえます。

自分のことを考えたり、世の中のことを考えたり、将来のことを考えたり。

そうして見つけた答えが、ゆくゆくは自分の運命になっていくのです。

自分を取り囲む壁は、大事なことをじっくり考える私を守ってくれていた。

これが、やりたいことが禁止された「制限」という不自由から私が学んだことでした。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「メンタルが強くなる考え方」を多数紹介しています。)