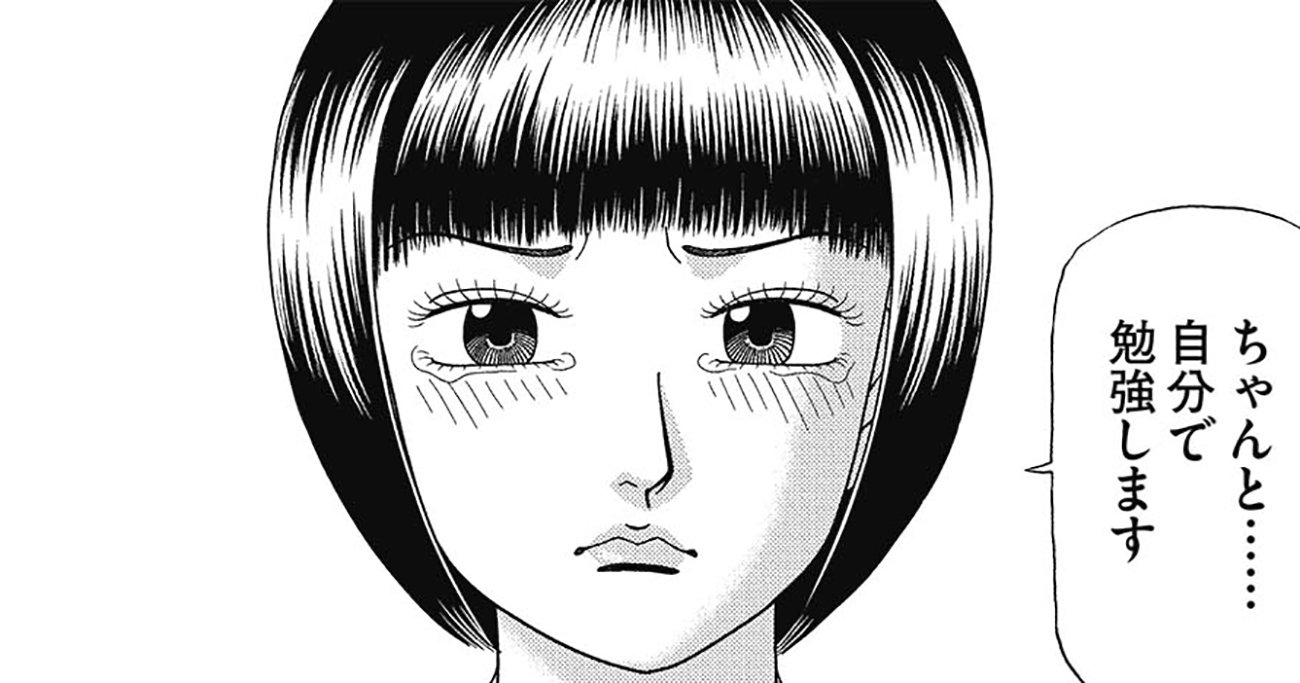

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第53回は、大学受験における「記憶術」について考える。

単語帳ばかりに頼るとダメ!

東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒は、勉強合宿への期待が外れて帰路に着く。しかし、帰りの電車内で英単語帳に取り組む同年代の生徒を見かけ、再び合宿に戻るのだった。

授業間の10分休憩や電車内などのスキマ時間は、受験勉強においても非常に重要だ。マンガにもあるように単語帳や、社会科の一問一答に取り組む学生は多い。

だが、暗記という観点からすると、単語帳のみに頼る勉強は危険だ。単語とその意味を一対一で覚えてしまい、派生語や熟語まで覚えにくい、というのもその理由のひとつだ。

だが、個人的に最も怖いと思っているのは、英単語を覚える「作業」そのものが定着してしまうことである。赤シートで単語を隠し、頭の中でうーんとうなり、答えを確認し、それを何回か繰り返してページをめくる……この作業そのものだけで暗記した気になっていると、実際の試験ではあまり役立たない。

それに、1つの単語帳ばかりに頼ると、その単語帳にしかない情報を付随して覚えてしまう。「この単語の次はこの単語だから」といったものはもちろん、「単語は赤文字」のように印刷色をセットで覚えてしまうと、本番では記憶をたどりづらい。

ようやく覚えたと思っても、数分、いや数秒すると忘れてしまうこともある。「エビングハウスの忘却曲線」という言葉をどこかで聞いたことがあるだろうか。人はどのくらいの時間でどれだけ忘れていくのか、を示したグラフだ。定期的に復習することが、記憶の定着につながる。

あまりにトリッキーな記憶術

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

そもそも、脈絡のない単語帳のみで暗記するというのは、むちゃな話だ。人間が文章を覚える際には、文字の見た目などの外見、発音した時の音声、その文章の意味内容、そして自分との関連性、という順番で処理が複雑になっていき、後者になるほど記憶として深く定着するとされる。一般的に「処理水準説」と呼ばれる理論だ。

だから、単語のみで覚えようとしても、文字の色やなんとなくのつづりだけを覚えてしまい、肝心の意味までは覚えづらい。単語に限って言えば、暗記の目的は実際の文章を読んだり、聞いたり話したりすることである。

単語帳を暗記するよりも、文章をたくさん読んでいき、その都度単語を調べるほうがいい。文脈の中での記憶としてより深く定着するからだ。

これは当然、英語以外でも当てはまる。小学生のころ百人一首を暗記した経験があれば、大学受験の際に古文単語の暗記がいくらか楽になったはずだ。常に例文を暗記している状態だから、忘れにくい。

私は受験期に、多読と単語帳を併用していた。単語帳といっても電子辞書に内蔵されているものだ。自分がどのくらい覚えたか、覚えていない単語がどれか、といった情報が可視化されるため、モチベーションも高まる。とはいっても、あくまで「スキマ時間」での作業だ。単語の暗記それ自体が目的化することのないよう注意せねばならない。

ちなみに、トリッキーな暗記方法として、「場所法」というものがある。これは、自分の家などその情景が思い出せる場所と、個別の単語を一対一で対応させていく方法だ。例えば、歴代内閣総理大臣を覚えたいのならば、「玄関のドア→伊藤博文」「シューズクローゼット→黒田清隆」「コートを掛けるフック→山縣有朋」という具合だ。

最初の定着段階でつまずく人が多いが、この方法をこなしている人は、私が知る限り、とてつもない記憶力を持っている。皆さんも挑戦してみてはいかがだろうか。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク