『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

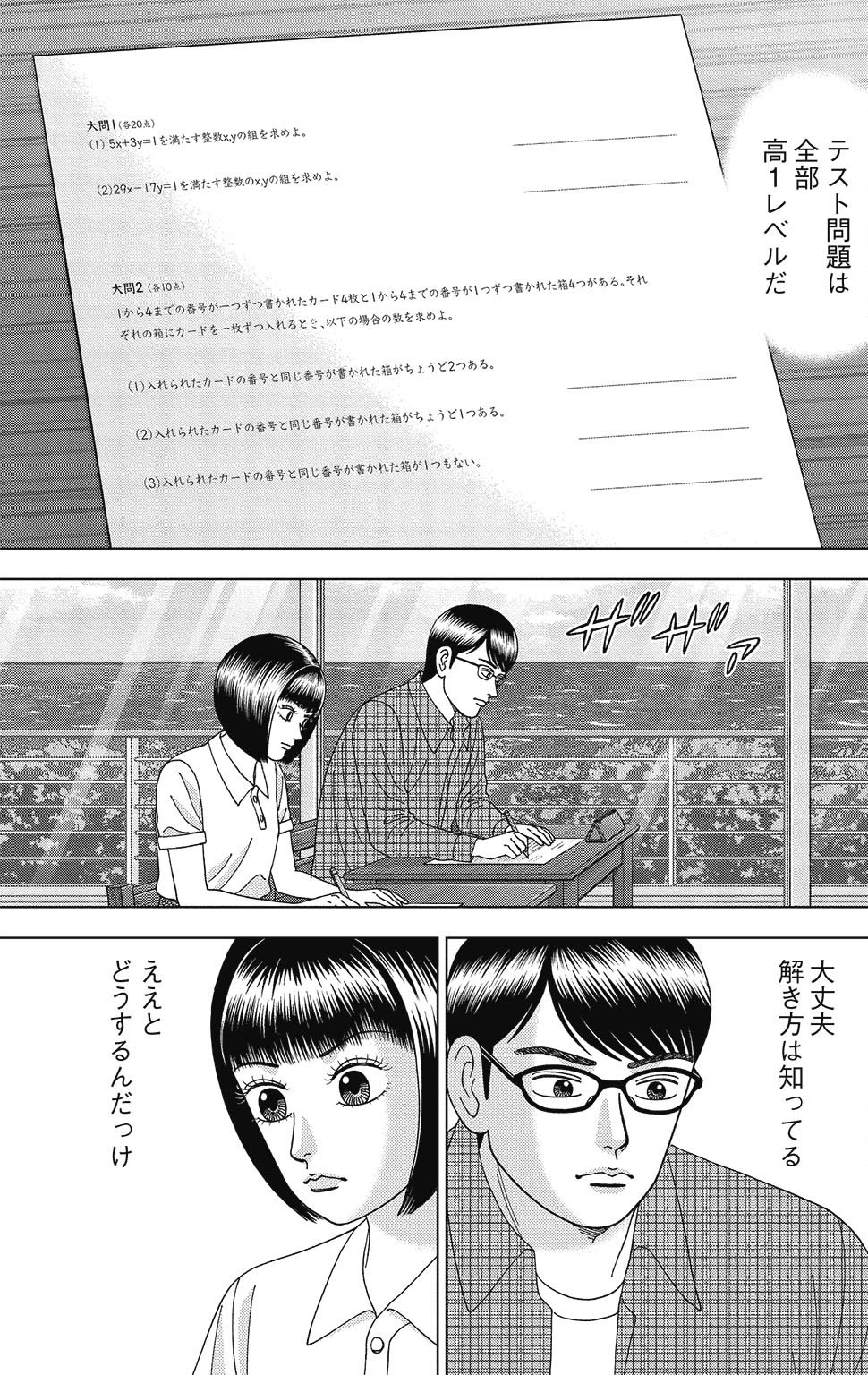

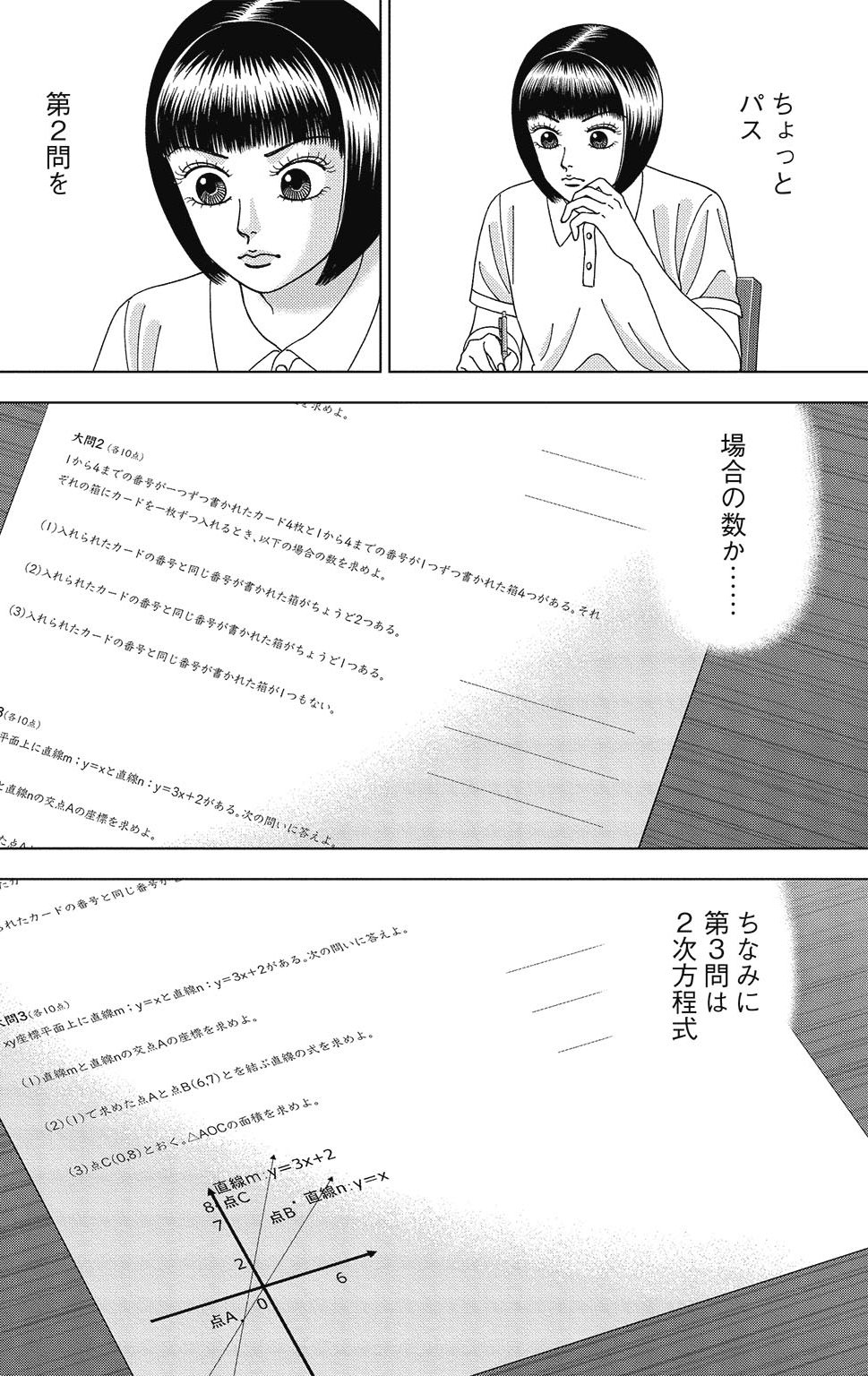

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第55回は、「テストで0点を取ること」について考える。

「方針は悪くない」自信を抱いたが…

東京大学現役合格のため、一度は逃げ出した勉強合宿に参加した天野晃一郎と早瀬菜緒。高校3年生の2人は早速、高校1年生レベルの数学の小テストを受けるが、採点の結果を見て2人は衝撃を受ける。なんと、2人とも0点だったのだ。

私も、0点を取ったことがある。それも高3の秋だ。小学校ではカラーテスト(各教科の単元が終わるごとに行われる理解度を確認するテスト)で100点を取ることに命をかけていた私にとって、0点というのは想定外だった。

受験本番までもうすぐという高校3年生の秋、塾で受けた数学のテストで、その悲劇は起きた。東京大学文系入試の本番と同じように、100分で4問を解くという形式だ。もともと数学があまり得意でなかった私は、高得点は期待していなかった。入試までまだ時間はあるし、80点満点中、30点ほど取れればいいとタカを括っていた。

先生自作のテストを受け、すぐに答案が回収される。十数分の休憩時間の後、自分の答案のコピーが配られ(原本は先生が採点するために使われる)、先生の解説が始まった。

なにも黒板の前で自分の答えを発表するわけでもないのに、テストゼミの解説は毎回緊張する。「この問題あっているかな、この方針は間違っていなかったかな」と1問1問の解説が終わるまでのヒヤヒヤがたまらないのだ。

これは何も、答えがあっていたからうれしい、間違っていたから悔しい、という単純なものではない。この解法を思いつくかどうか、計算は正確か、論理は明確か。こういった無数の評価軸に対して、不正解という形で否定されると、それはそのまま自分の思考や時間を否定されたような気持ちになる。

その時は、珍しく落ち着いていた。もちろん満点なんて目指してはいないが、それでも数問、方針はあっているという自信があった。

数分の雑談が終わり、先生は問題の解説に入っていく。予想していた通り、方針は悪くない。うち1問は答えの数値もあっていた。これはもしかすると40点くらいもらえるのでは?とも思ったが、自己採点の欄には控えめに33点と書いた。

答案には見慣れない筆跡。いったい誰の?

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

数週間後、郵送で答案が返却されてきた。そこには、42点と書かれていた。ちらっと中身を見ると、満点をもらっている大問もあった。

だがすぐに違和感に気付く。答案に書かれていたのは明らかに私の筆跡ではなかった。名前を確認すると、案の定僕の名前ではない。配達先を間違って送られていたのだ。そこには都内某有名私立男子校の生徒名が書かれていた。しかも、志望科類も私と同じで文科二類だった。

その答案を流し読みすると、すぐに私のよりも出来がいいことがわかった。悔しさと後ろめたさが入り混じった中、気がつくと顔も知らない同級生の答案を食い入るように読み込んでいた。

塾に連絡すると、すぐに自分の答案が返却されてきた。慣れ親しんだ雑な文字の上に、赤ペンで大きく「0」という文字が書かれていた。もはや清々しかった。

だが、驚いたのはその内容だ。答案の1行目に赤い波線がひかれ、「ウソ」と書かれていた。そして、私の答案がいかに論理的に間違っているか、答えの数値が合っていても0点となる理由などが淡々と記されていた。

頭の中では理解していたつもりの「論理」がいかにもろいものなのかを知り、その先生のオンライン講座を1から見返した。学校の先生や友達と1問1問議論をし、精密な記述を作り上げていった。

その結果、12月のテストゼミでは11点、2月の最終テストゼミでは35点をもらい、なんとか合格水準まで達することができた。0点というのは、劇薬である。まひしない程度に、1回身の程を知るという意味では0点をとって良かったと思う。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク