声の大きいものに

流されてきたのぶ

もっとも現実だってそんなものかもしれない。報道されていることにはバイアスがかかっていて、いいふうに捉えられるような論調のときと、悪いふうに捉えられるような論調のときがある。受け手はそこに疑問を感じずに、論調に流されてその気になってしまう。それが日常である。

のぶもまた、声の大きいものや数の多いものに流され、日本は勝つと妄信し、そこを起点に自分の言動を選択していた。それが次第に揺らいでいる。

「心のなかは震えゆる」

「うち変わってしもた」

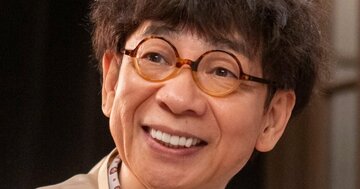

蘭子(河合優実)に弱音を吐くのぶ。

昔は決して揺らがず、自分の思うことをはっきり言って、まっすぐ走っていたのぶが、いまや、自分が何をしたいのかわからなくなっていた。

「次郎さんにも心に思うこと言えんかった」と蘭子にだけは本音を言えた。「どうか生きてもんてきて」と言いたかったと。

次郎(中島歩)はこの戦争に勝てるとは思えないと懐疑的だったこともあるし、やっぱり、次郎がもしも帰ってこなかったらと思うと、戦ってお国のために散ることが理想とは思えなくなっているのだろう。

豪も屋村(阿部サダヲ)もいなくなって、かけがえのない人がいなくなることの辛さをひしひしと味わってはじめて、大義は関係なく、大事な人がいなくなるのは悲しいというシンプルなところに行き着いたのだろう。

「次郎さんさみしかったやろうね」と蘭子が次郎の気持ちを代弁した。

それはそうだ、自分の写真もちっとも撮ってくれないし。ほんとうは「帰ってきて」と言ってほしかっただろう。でも、のぶの日本への真面目な献身もわかるし、その真面目さが好ましくもあって、何も言えなかったのだろう。

いま思っても、次郎が生徒の気持ちが少しわかったとのぶを抱きしめる第48回の場面は引き裂かれるような物悲しさが、理屈でなく情緒に訴えかけてきてよかった。

言いたいことを言えなかったのぶ。紀子の兄を送り出すときも、誰もが言いたいことを言えずに、「武運長久を祈る」「万歳」と勇ましく見送る。当人も「行きます」と毅然と言う(民江〈池津祥子〉にそう言わされる)。