子どもは親を選んで生まれてくるわけではありません。

ましてや、その家庭が学校の近くに住んでいるかを見定めて生まれてくるわけではありません。たまたま学校の近くに住む家に生まれ育ったのか、遠い家に生まれ育ったのかというだけのことです。

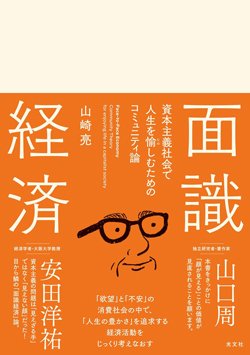

『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(山崎 亮、光文社)

『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(山崎 亮、光文社)

それなのに、近くに住む中学生は自宅で喉を潤してすぐ学校に到着する。別の中学生は喉の渇きを我慢しながら長い時間をかけて登下校する。それが不憫だと思うなら、ジュースを買うお金くらいは地域住民が払ってやればいいのではないか。畑の持ち主はそんなふうに考えていたのかもしれません。

その中学生が卒業したあと、誰かが彼に伝えるかもしれません。「君がお金を盗ってジュースを飲んでいることを、畑の持ち主は知ってたんだよ」と。

彼は十分に大人になったとき、自分が地元の人のお金を使ってジュースを買い、その金額のほとんどを自動販売機経由で地域外へと流出させていたことを知るかもしれません。

そうやって地域に育ててもらっていたことに気づいたとき、ふるさとに対する感謝と自分が次世代の担い手になる覚悟が生まれることでしょう。

しかし、現代の監視カメラ付きロッカー型無人販売所からは、野菜の売り買い以外の何かが生まれる可能性が感じられません。目には見えない大切な関係性が削ぎ落とされてしまった空間にしか見えないのです。