写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

公共施設のデザインを通じて人のつながりを可視化してきたコミュニティデザイナー・山崎亮は、個人店にお金を落とすことが地域を豊かにする鍵だと語る。同じ1000円でも、チェーンコーヒーと個人店では地域に残るお金が何倍も違ってくるからだ。筆者が数字をもとに紐解く、地元経済の回し方とは?※本稿は、山崎 亮『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。

チェーン店で買い物すると

利益の8割が外に出てしまう

ワークショップで「うちのまちにもコンビニができたら便利なんだけどな」という意見が出るたびに複雑な気持ちになります。

確かに便利だろうけれども、そこで買い物をすると代金のほとんどが地域外へと漏れていってしまうことになるでしょう。とはいえ、「コンビニはちょっとねぇ」と疑問を呈せば、「あんたはコンビニがある地域から来ているからわからないんだ。実際にここで生活してから発言しろ」と叱られます。

確かにそのとおりです。私としても、コンビニがあれば便利だという点に疑問を呈しているわけではないのです。「便利だけど貨幣は地域外へと漏れてしまう」という点が気になっているのです。

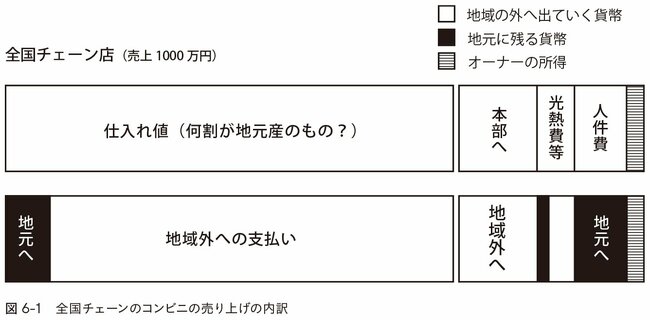

その点について理解してもらいたい場合、こんな図を使って説明することがあります(図6-1)。

全国チェーンのコンビニエンスストアがあるとします。仮に1カ月の売上が1000万円だとすると、その内訳は以下のようなものでしょう。商品の仕入れ値が6割だとします。コンビニは一括仕入れが原則なので、店内にある多くの商品は地元産ではありません(注1)。商品の9割を地域外から仕入れているとすると、地元産の商品は1割だけです。つまり、仕入れ値の9割が地域外へと漏れていることになります(図6-1の下図)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

(注1)逆の視点から見れば、製造業者は全国のコンビニチェーンからの発注に応えられるだけの大量生産体制が整っていなければ納品できないということになります。